着物を選ぶうえで、「ちりめん」という素材の名前を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。「着物 ちりめん 格 高い」と検索されることが多いように、ちりめんの着物は一般的に高級感があり、格式の高い印象を持たれることが少なくありません。

しかし、その「高い」とされる理由や実際の格の見分け方、種類ごとの特徴まで理解している人は多くないのが現状です。

本記事では、ちりめん着物の種類をわかりやすく解説しながら、実際の値段相場や「着物の格の一覧 と見分け方の順番」といった基準に基づいて、その立ち位置を明確にしていきます。

また、季節ごとの選び方や合わせる帯の選定ポイント、着物を長く美しく着続けるための**洗い方は?**という疑問にも答えていきます。

さらに、ちりめん特有のデメリットとも言える「水に濡れると縮む?」といった素材の性質にも触れ、初心者の方でも安心してちりめん着物を選べるよう、実用的な知識をまとめました。

初めての一着を選ぶ方にも、すでにお持ちの方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

- ちりめん着物の格が高い理由と種類ごとの特徴

- 着物の格の見分け方や格の順番

- 合わせる帯によって変わる印象や格の調整法

- ちりめん着物の手入れ方法や季節ごとの着こなし方

ちりめん着物の格が高いの理由と特徴

- 種類と特徴をわかりやすく解説

- 格はどれくらい高い?

- 格一覧と見分け方・順番

- 合わせる帯の選び方とは

- 値段相場はどのくらい?

種類と特徴をわかりやすく解説

ちりめんの着物には、用途や加工方法によっていくつかの種類があり、それぞれに異なる特徴があります。これを理解しておくことで、目的やTPOに合った着物選びがしやすくなります。

まず代表的なのが「一越ちりめん」です。これは最も一般的なちりめんで、生地表面に細かなシボ(凹凸)があるのが特徴です。やわらかく、しなやかな風合いを持ち、訪問着や付け下げ、小紋など幅広い着物に使われています。

次に「二越ちりめん」は、一越よりもシボが強めで重厚感があります。紋付などフォーマル寄りの着物によく用いられ、格式を重んじたい場面に適しています。

また、「鬼ちりめん」はさらに大きなシボを持ち、ざっくりとした独特の質感が魅力です。カジュアルな装いに映えるため、洒落着や遊び着として人気があります。

これらのちりめん素材は、シボの大きさや風合いで着物の印象が大きく変わるため、見た目の上品さや着心地、着用シーンに合わせた選択が重要です。生地の性質を知っておくと、TPOに合った着物を選びやすくなります。

格はどれくらい高い?

ちりめんの着物は、一般的に「中~高格」に位置づけられます。ただし、生地そのものではなく「柄」「仕立て」「用途」によって格は変動します。

例えば、無地のちりめんは準礼装から略礼装に使えることが多く、色無地や付け下げは格が高めです。一方で、カジュアルな柄付きの小紋であれば、街着や普段着の範囲に収まります。

このとき重要なのが「着物の格=ちりめんの種類ではない」という点です。同じちりめんでも、染めの内容や合わせる帯、紋の有無などで格は上下します。

特に訪問着や色無地に紋を入れれば、正式な場にも着られるようになり、格が一段と上がります。

つまり、ちりめんの着物は「素材としての高級感」に加え、「加工やコーディネート次第」でフォーマルにもカジュアルにも対応できる柔軟さが魅力です。

このため、格が高いとされる着物でも、実際には幅広い場面で活用できるのがちりめんならではの特徴と言えるでしょう。

格一覧と見分け方・順番

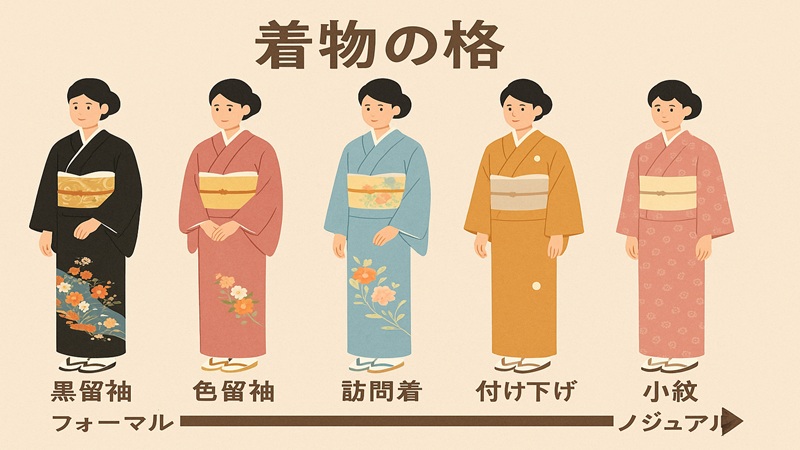

着物には「格」と呼ばれる格式のランクがあり、どの場面で着るかによって適切な格を選ぶ必要があります。

これは洋服で言えば「フォーマル」「セミフォーマル」「カジュアル」のような分類に近く、着物の種類やデザイン、紋の有無によって格が定まります。

上から順に見ていくと、最も格式が高いのが「黒留袖」です。主に結婚式で親族が着用します。次に「色留袖」「訪問着」が続き、これらは式典や公式の場でも着られます。その下に「付け下げ」「色無地」があり、少し格式を抑えたい場面でも使えるのが特徴です。

さらにカジュアルな位置づけにあるのが「小紋」や「紬」で、日常的なお出かけや気軽な集まりに適しています。柄や生地の風合いが自由で、個性を表現しやすいのも魅力です。

見分け方としては、柄の位置や配置が重要です。たとえば、訪問着は縫い目をまたいで柄がつながっており、格式が高めです。

一方で小紋は全体に同じような柄が繰り返されていて、カジュアル向きです。紋が入っているかどうかも判断の手がかりになります。紋が多いほどフォーマル度は高くなります。

つまり、着物の格は種類・柄の配置・紋の有無という3点で見分けると理解しやすいです。表にまとめます。

| 着物の種類 | 格式の分類 | 着用シーン | 柄の特徴・紋 |

|---|---|---|---|

| 黒留袖 | フォーマル(最上級) | 結婚式(親族) | 裾に柄、五つ紋 |

| 色留袖 | フォーマル | 式典・公式行事 | 裾に柄、紋の数で格が変化 |

| 訪問着 | フォーマル〜セミフォーマル | 結婚式、パーティー、茶会 | 縫い目をまたいで柄がつながる |

| 付け下げ | セミフォーマル | 改まった食事会や観劇 | 柄が縫い目で区切られている |

| 色無地 | セミフォーマル〜カジュアル | お宮参り、卒入学式、茶会 | 無地、紋の有無で格が変化 |

| 小紋 | カジュアル | 街着、お出かけ | 全体に柄が繰り返される |

| 紬 | カジュアル | 普段着、気軽な集まり | 柄や織りが自由、紋なしが基本 |

合わせる帯の選び方とは

着物に合わせる帯は、全体の印象を大きく左右する重要な要素です。TPOに合った帯を選ぶことで、着物の魅力をより引き立てることができます。

フォーマルな着物には、格に応じた格式高い帯を選ぶのが基本です。たとえば、黒留袖や訪問着には「袋帯」を合わせるのが一般的で、金糸や銀糸が織り込まれた華やかなものが適しています。これは、着物の持つ格の高さと釣り合いをとるためです。

一方、色無地や付け下げのように準礼装や略礼装にあたる着物には、少し控えめな袋帯や洒落袋帯が使われることもあります。柄が落ち着いていたり、色味に統一感がある帯を選ぶことで、品のある装いになります。

カジュアルな着物、小紋や紬には「名古屋帯」や「半幅帯」が合います。特に名古屋帯は扱いやすく、柄や素材の自由度が高いため、コーディネートの幅が広がります。

帯選びで迷ったときは、「格を合わせる」「色や柄を調和させる」「季節感を意識する」という3つの視点が有効です。

このポイントを押さえることで、見た目も品よく、着物との一体感が出てバランスの取れたコーディネートになります。

値段相場はどのくらい?

ちりめんの着物は、素材や仕立て、柄の細かさによって価格帯が大きく変わります。おおまかな相場として、既製品であれば5万円前後から購入可能ですが、誂え(あつらえ)や作家物となると、20万円〜50万円以上になることも珍しくありません。

たとえば、比較的シンプルな色無地のちりめん着物は10万円程度から探せます。一方、手描き友禅などの技法が使われていたり、作家物であったりする場合は30万円以上の価格がつくこともあります。

このような高価格帯になる背景には、職人の手仕事や希少な技法、質の高いちりめん生地が使われていることが挙げられます。

また、仕立て代や裏地代も価格に含まれる点は見落とせません。反物そのものが安価に見えても、仕立てまで含めると予算はさらに必要になります。

帯や小物とのトータルコーディネートを考えると、セットで20万〜30万円程度を目安に考えると安心です。

価格が高い=良い、というわけではありませんが、ある程度の金額を出すことで質感や着心地、耐久性において満足度が高まる傾向があります。自分の用途や予算に合わせて、無理のない範囲で選ぶことが大切です。

ちりめん着物は格が高い!季節ごとの注意点

- 素材による格の違いとちりめんの位置づけ

- 着る季節と選び方

- 水に濡れると縮む?

- 洗い方は?お手入れ方法

- 長持ちさせるコツ

素材による格の違いとちりめんの位置づけ

着物には使用される素材や織り方によって「格(フォーマル度)」が異なります。ちりめんは、絹織物の中でもややカジュアル寄りの「略礼装」や「おしゃれ着」として位置づけられることが多いです。

例えば、同じ絹でも「綸子(りんず)」や「一越縮緬」はよりフォーマルな訪問着や留袖などに使われることが一般的です。一方、ちりめんは小紋や色無地などに多く用いられ、日常の改まった場やカジュアルな茶会、食事会などで重宝されています。

この違いは、素材そのものの光沢や風合いに加え、柄の入り方や織りの密度などにも影響されます。ちりめんは、やわらかくマットな質感が特徴で、落ち着いた雰囲気を演出しやすいため、品のあるおしゃれ着として非常に人気です。

ただし、ちりめんにも種類があり、「丹後ちりめん」や「駒ちりめん」など格がやや高いものも存在します。柄や染め方、合わせる帯によっても印象が変わるため、着用シーンに合わせて適切なものを選ぶことが重要です。

このように、ちりめんは用途の幅が広く、素材としての格も中間的な立ち位置にあるため、選びやすく応用も利きやすいのが魅力といえるでしょう。

着る季節と選び方

ちりめん着物はその独特な風合いや柔らかさから、主に秋から春にかけての着用が一般的です。特に気温が落ち着いている10月〜5月頃に適しており、盛夏の時期には向きません。

ちりめんは生地に凹凸があり、保温性があるため、寒い時期にはとても重宝します。逆に、梅雨時期や真夏に着ると暑苦しさを感じることがあります。また、生地が水に弱いため、湿気の多い時期は避けたほうが無難です。

季節に合わせて色柄を選ぶのもポイントです。例えば、秋は紅葉柄や落ち着いた色味のもの、春には桜や若草色を使ったデザインを選ぶことで、見た目にも季節感が出て上品な印象になります。

素材としてのちりめんは重厚感があるため、季節外れの装いになるとやや野暮ったく見えることもあります。そのため、同じ柄でも「単衣仕立て」など、季節に応じた仕様で仕立てると快適に着られます。

このように、ちりめん着物を選ぶ際には気候だけでなく、柄や仕立ての工夫も含めて季節感を意識することが大切です。

水に濡れると縮む?

ちりめんの着物は、水に非常に弱く、濡れると縮んでしまう性質があります。これは、ちりめん独特のシボ(細かな凹凸)が、織り方と糸の撚りによって作られているためです。水分を含むと糸の撚りが戻り、凹凸が崩れて全体が縮むのです。

特に注意すべきなのは、雨の日や湿気の多い日です。雨粒がはねて少し濡れただけでも、乾いたときに縮みや変形が起こる場合があります。

場合によっては、目立つ波打ちやシワの原因になることもあるため、外出時はレインコートや撥水加工された羽織を活用するのが安全です。

また、自宅での保管の際も湿気は大敵です。湿度が高い場所に長時間置いておくと、生地が水分を吸ってシボが崩れるおそれがあります。乾燥剤や除湿剤を使い、風通しの良い場所で保管しましょう。

このように、ちりめんは水に触れるだけで風合いが損なわれる繊細な素材です。取り扱いには十分注意し、水から守る工夫が欠かせません。

洗い方は?お手入れ方法

ちりめんの着物は基本的に自宅で洗うことはおすすめできません。水に弱く、縮みやすいため、プロによる「丸洗い(クリーニング)」や「洗い張り」といった専門的な手入れが適しています。

一般的なクリーニング店では対応できない場合もあるため、着物専門のクリーニング店に依頼することが安全です。

特に汚れが気になる場合は、部分的な「しみ抜き」や「汗抜き」なども相談できます。これにより、大切な風合いを保ちつつ、長く着用することができます。

着用後は、すぐに畳んでしまわずに、風通しの良い場所で一晩ほど陰干しすると湿気が抜けます。ハンガーにかけて干す際は、着物専用のものを使い、型崩れを防ぎましょう。

収納時は、たとう紙に包んで桐箪笥などに入れると安心です。防虫剤や乾燥剤を一緒に入れる際は、直接生地に触れないよう注意してください。

このように、ちりめんの着物はこまめなお手入れと丁寧な保管が大切です。正しいケアを行えば、何十年と美しい状態を保つことができます。

長持ちさせるコツ

ちりめんの着物を長持ちさせるには、「湿気・直射日光・摩擦」を避けることが大切です。繊細なシボを保つためには、普段の保管方法から見直す必要があります。

まず、収納する場所は風通しが良く、湿気がこもらない環境が理想的です。桐箪笥が望ましいですが、なければ市販の通気性のある着物用収納ケースでも代用できます。

その際、乾燥剤と防虫剤はセットで使い、直接着物に触れないように配置することがポイントです。

また、着用後はすぐに畳まず、一晩陰干しして湿気を飛ばしましょう。特に汗をかいた季節は、袖口や衿まわりのチェックが欠かせません。目立つ汚れがあれば、早めに専門店に相談するとシミになる前に対処できます。

さらに、着用時に気をつけたいのがバッグの肩紐やアクセサリーによる摩擦です。ちりめんは表面に凹凸がある分、こすれやすく毛羽立ちやすいという特徴があります。これを防ぐためには、なるべく摩擦が起きにくい素材のバッグや小物を選ぶことが大切です。

定期的に陰干ししながら、丁寧に保管・着用することで、ちりめんの着物は世代を超えて受け継がれるほど長持ちします。

ちりめん着物の格が高い理由と選び方の注意点を総括

記事のポイントをまとめます。

- 一越ちりめんは最も一般的で柔らかい質感を持つ

- 二越ちりめんは重厚でフォーマルな装いに向く

- 鬼ちりめんは大きなシボでカジュアルな印象を与える

- ちりめん着物は中~高格に位置づけられることが多い

- 柄や仕立て、紋の有無で格が変動する

- 着物の格は素材だけでなくコーディネート全体で決まる

- 黒留袖から紬まで、着物には明確な格の順番がある

- 柄の配置や紋の数でフォーマル度を見分けられる

- 帯は着物の格に合わせて選ぶことが重要

- 袋帯はフォーマル、小紋には名古屋帯が一般的

- ちりめん着物の価格は5万円〜50万円以上と幅広い

- 高級なちりめんには職人の技術や手仕事が反映される

- 秋冬がちりめんに適した季節で、真夏には不向き

- 水に濡れると縮むため、雨や湿気には特に注意が必要

- 長持ちさせるには湿気管理と摩擦対策が欠かせない