着物を着る機会に扇子を合わせると、より洗練された印象を演出できます。しかし、正しい差し方やマナーについて不安を感じているのではないでしょうか。

実際、男と女では扇子の向きやさす位置、扱い方に違いがあります。また、フォーマルな場では特に、差し方の基本マナーを正しく理解しておくことが重要です。

本記事では、着付けに必要なものの最低限リストや、留袖での末広の持ち方など、男女別のポイントも丁寧に解説します。

あわせて、場面に合った末広の選び方や、扇おしゃれメンズブランドの情報まで幅広くご紹介します。これを読めば、どんな場でも恥ずかしくない立ち居振る舞いができるようになるでしょう。

- 着物に扇子を差す正しい位置と向き

- 女と男で異なる扇子の差し方とマナー

- フォーマルな場での末広の使い方

- 最低限そろえるべき着付け小物とポイント

着物の扇子の差し方。 女と男の基本マナー

- 差し方の基本を解説

- 向きと正しい挿し位置

- 留袖での末広の持ち方のポイント

- 末広をさす位置と差し方の違い

- 場面別のマナー

差し方の基本を解説

扇子を着物に差すときには、いくつかの基本ルールを理解しておくことが大切です。見た目の美しさだけでなく、礼儀としても正しい扱い方が求められます。

まず押さえておきたいのは、「帯と帯揚げの間に差す」ということです。特に女性の場合、この位置に差すのが正式とされています。

着物と帯揚げの間に挿すのはマナー違反とされるため、注意が必要です。帯に差し込む際は、金や銀の面が表になるように、そして開く側を上にして差し込みます。

次に、差し込む場所の「高さ」にもポイントがあります。扇子は帯から2~3センチほど出るように差し込むのが理想です。

深く差しすぎると見えにくくなり、浅すぎると落ちやすくなってしまいます。帯とのバランスを考えながら差し込みましょう。

また、差す位置は体の左側です。これは、かつて護身用の短刀を差していた位置に由来するとも言われています。

現在では見た目や所作の美しさを意識した配置とされていますが、歴史的な背景を知っておくとより理解が深まります。

このように、扇子の差し方には明確なルールがあります。マナーとして身につけておくと、フォーマルな場でも安心して振る舞えるでしょう。

向きと正しい挿し位置

扇子を着物に差す際の「向き」と「挿し位置」には、それぞれ決まった形があります。特にフォーマルな場では、これらを守ることが品格を保つうえで重要です。

まず、扇子の向きについてですが、開く方(紙が広がる側)を上にして差します。これは末広がりの形を強調するためであり、縁起が良いとされているためです。

逆にしてしまうと、意味が正反対になると考えられ、礼を欠く行為と見なされる可能性があります。

次に、扇子の金銀の面がある場合は、金色の面が表になるようにしましょう。これは主に女性の末広に当てはまり、相手から見える側が華やかになるよう配慮されたマナーです。

ただし、場所や地域によっては銀色を表にする流儀もあるため、式典の主催者や会場のしきたりに合わせるとよいでしょう。

挿し位置については、帯と帯揚げの間の、体の左側が正解です。ここに要の部分(閉じたときの根本)から差し込み、2〜3センチほど上に出すことでバランスよく見せることができます。

差す角度は、まっすぐ真下よりも少し斜め後ろに向けて差すと、動きやすく邪魔になりにくいという利点もあります。

前述の通り、着物の種類や場面によって細かな違いが出る場合がありますが、この基本の向きと位置を守っていれば、ほとんどの場面で問題ありません。

留袖での末広の持ち方のポイント

留袖を着用する際、末広(すえひろ)をどう持つかは非常に重要です。場の格式を崩さず、美しい所作を見せるためには、正しい持ち方を理解しておく必要があります。

まず、末広は「右手で根元を持ち、左手で下から軽く添える」のが基本です。右手では外側の塗り部分に人差し指を添えるようにして、残りの指で末広を包むように持ちます。

高さはおへその少し下あたりを目安に構えると、見た目にも落ち着いた印象になります。

留袖の場合、末広は主に立礼(立ってお辞儀する形式)のときに使用します。

挨拶の際には、胸に挿していた末広をそっと取り出し、両手で持ってからお辞儀を行います。その後、元の位置へ丁寧に戻すのが礼儀です。

一方、着席したままでの礼(座礼)の場合には、末広を前に置いて、両手を扇の手前に添えてお辞儀をします。和の所作を重んじる場面では、このような細かな使い分けも求められます。

ここで注意すべき点として、「末広であおぐこと」は絶対に避けてください。末広は暑さをしのぐための道具ではなく、儀礼的に相手へ敬意を示すためのものです。

間違った使い方をすると、無作法と受け取られることもあるため気をつけましょう。

末広をさす位置と差し方の違い

末広を着物に差す際には、「どこに」「どうやって」差すかという2つの視点が必要です。位置と差し方は似ているようで異なりますので、それぞれを正しく理解することが大切です。

まず、さす「位置」について説明します。女性の場合、末広は帯と帯揚げの間、体の左側に差し込むのが基本です。

帯の上部と帯揚げの下部の隙間に、要(かなめ)と呼ばれる根本部分から挿し入れます。ここに差すことで、和装としてのバランスが整い、見た目も引き締まった印象になります。

次に、「差し方」に関してですが、ここでは向きや深さ、角度が関わってきます。末広は開く方を上にし、金や銀の面が外から見えるように差します。

挿す角度はまっすぐ下ではなく、少し斜め後ろに倒すと、着物や帯の動きを邪魔せず、自然な見た目になります。

また、帯から2〜3センチ程度見えるように差すのが適切です。浅すぎると不安定で落ちやすく、深く差しすぎると見えにくくなります。

位置は合っていても差し方が雑であると、格式のある装いでも印象を損ねてしまいます。

このように、「さす位置」はどこに挿すか、「差し方」はどう挿すかという異なる意味を持っています。どちらも疎かにできない要素なので、場面に合わせて丁寧に身に付けましょう。

場面別のマナー

扇子の扱い方は、着物を着る場面によってマナーが異なります。

フォーマルな席とカジュアルな場では、同じ扇子でも求められる所作や注意点が変わってくるため、それぞれに合った使い方を知っておくことが大切です。

例えば、結婚式やお茶会といった正式な場では、末広を用いるのが一般的です。このときは帯と帯揚げの間に差し、必要なタイミングで丁寧に取り出して使用します。

末広は礼儀の象徴として扱われるため、決してあおいだり、落としたりしないようにしましょう。

一方、七五三の付き添いや日常的な神社参拝といったややカジュアルな場では、扇子の使用は必須ではありません。

持っていても構いませんが、使い方には配慮が必要です。派手なデザインは避け、できるだけ落ち着いた色味のものを選びます。

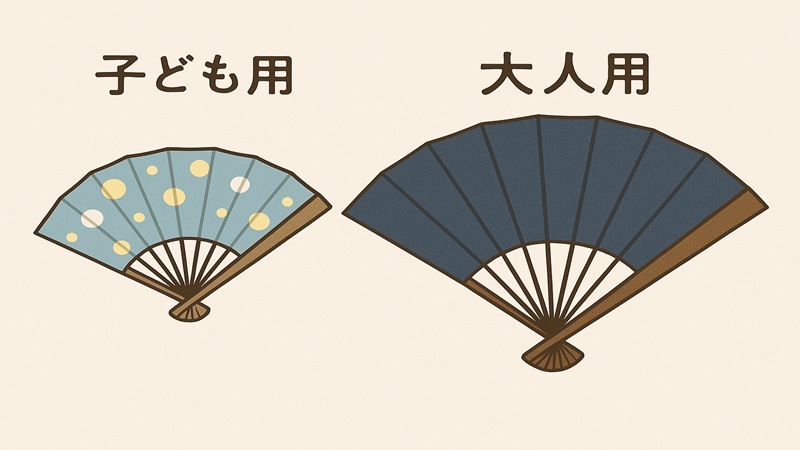

また、お子様が持つ場合は安全性も重視しましょう。飾り用の扇子であれば、壊れる心配もありません。

茶席でのマナーはさらに細かく、お辞儀をする際に扇子を膝前に置く決まりがあります。この所作は茶道独特のものであり、末広ではなく専用の茶扇子が使われます。

普段の扇子と混同しないよう注意してください。

このように、場面によって扇子の種類や使い方が変わります。事前に確認しておけば、慌てることなく美しく立ち居振る舞うことができます。

着物の扇子の差し方を男女で気をつけたい点

- 着付けに必要なものの最低限リスト

- 女が持つ末広の選び方と注意点

- 男に合う差し方とは

- 扇おしゃれメンズブランド

- 子ども用と大人用での扱いの違い

着付けに必要なものの最低限リスト

着物を美しく着こなすためには、着付けに必要な道具をきちんと揃えておくことが基本です。とくに初心者の方にとっては、何が最低限必要なのかがわかりにくいものです。

ここでは、最低限揃えておきたいアイテムをリスト形式でご紹介します。

まず必須となるのが「長襦袢(ながじゅばん)」です。これは着物の下に着る下着のようなもので、着物を直接肌に触れさせない役割があります。その上に着物を重ねます。

次に必要なのが「腰紐(こしひも)」です。これは着物や襦袢を固定するために使う布製の紐で、最低でも3本あると安心です。

また、着崩れを防ぐために「伊達締め(だてじめ)」も使われます。こちらはやや硬めの帯で、腰紐の上から締めることで見た目が整います。

さらに、「帯板」と「帯枕」も重要です。帯板は帯の前面を平らに保つために使い、帯枕は帯の後ろに立体感を持たせる役割を果たします。

これがあると帯の形がしっかり決まり、全体の印象も格上げされます。

小物では、「肌襦袢・裾よけ」や「足袋」、「草履」も欠かせません。とくに足袋は和装の基本であり、裸足では礼を欠くとされます。

末広を使用する予定がある場合は、扇子(または末広)もセットに加えておきましょう。これは着物の格式に合わせて用意する必要があります。

最低限とはいえ、これらを揃えておくことで安心して着物を楽しむことができます。

初めは難しく感じるかもしれませんが、アイテム一つひとつの役割を理解することで、着付けの流れも自然とつかめるようになります。

女が持つ末広の選び方と注意点

女性が末広を選ぶ際には、着物の種類や着用する場の格式に合わせた選び方が求められます。

見た目の美しさだけでなく、正しいマナーに基づいた使用を意識することで、全体の印象が格段に上品になります。

まず、女性用の末広は「骨の部分が黒塗り、地紙が金または銀」となっているのが特徴です。これは礼装用として定番のデザインで、結婚式や式典など格式高い場面でよく使われます。

お祝い事には「金」、落ち着いた印象を出したい場合は「銀」が選ばれることが多く、着物や帯の色に合わせて使い分けると統一感が出ます。

一方で、入学式や卒業式といったセミフォーマルな場では、多少カジュアルな末広を選んでも構いません。

例えば、骨に赤色が入っていたり、地紙に桜模様が描かれているようなデザインも選択肢の一つです。ただし、あくまで主張しすぎない上品なデザインを意識しましょう。

注意点としては、「扇子を実際に開いて使わない」ことです。末広は涼を取るための道具ではなく、礼を示すための儀礼品です。暑さ対策として使用するのはマナー違反とされています。

また、差し方や持ち方にもマナーがあるため、事前に確認しておくことが必要です。

このように、女性が末広を持つ際は、見た目の華やかさだけでなく、場面に適したものを選ぶ意識が大切です。

男に合う差し方とは

男性が扇子を差す際には、見た目の美しさだけでなく、動きやすさにも配慮した差し方が求められます。特に和装では、着崩れしにくく、所作に自然さが出る差し方を意識すると良いでしょう。

基本として、男性の場合は「角帯と着物の間」に扇子を差します。差す位置は体の左側で、帯の脇腹あたりが一般的です。

これはかつて武士が刀を差していた位置に由来し、現代でもその名残を受け継ぐ形となっています。

差し込む向きは、扇子の要(根本)を下にし、開く側が上になるようにします。

このとき、まっすぐ垂直に差すのではなく、少し斜め後ろに向かって差し込むと、動作の際に邪魔にならず、自然な見た目になります。

帯から1~2寸(約3~6センチ)程度出しておくと、差し込みが深すぎず、取り出しやすさも確保できます。

また、男性用の扇子は女性用と異なり、「白地の紙に竹骨」が基本のデザインです。余計な装飾のない、シンプルで潔いデザインが正装にふさわしいとされています。

茶席や儀式の場では、白扇を用いることが多く、風流な所作を演出する一助になります。

このように、男性が扇子を差すときには「位置・向き・角度」の3点を意識することが大切です。動きやすさと見た目の美しさを両立させることで、洗練された和装姿を完成させることができます。

扇おしゃれメンズブランド

和装をより粋に演出したい男性にとって、扇子選びは重要なポイントです。とくに、おしゃれで洗練された印象を与えるには、見た目だけでなく品質やブランドにもこだわると良いでしょう。

メンズ向けのおしゃれな扇子は、色合いや素材、骨組みのデザインによって印象が大きく変わります。

例えば、黒や紺、深緑といった落ち着いた色味に、シンプルながらも光沢のあるシルク扇面を選ぶことで、大人の雰囲気を引き立てることができます。

骨の部分には艶消し加工の竹や、アクリル、アルミなどの異素材を使ったタイプも人気があります。

人気ブランドで選ぶ場合は、「白竹堂」や「舞扇堂」などの老舗が有名です。

これらのブランドは、職人の手仕事により作られる高品質な扇子を取り揃えており、フォーマルにもカジュアルにも合わせやすいデザインが揃っています。

贈り物用として名入れ可能なタイプも多く、プレゼントにも最適です。

ただし、装飾が派手すぎるものや、大きなロゴが入っているものは、格式ある場には向いていない場合があります。あくまで場の雰囲気に合わせた選び方を意識することが重要です。

このように、メンズ用の扇子は「素材」「色」「ブランド」を軸に選ぶことで、おしゃれさと実用性を両立させた一本が見つかるでしょう。

子ども用と大人用での扱いの違い