特に卒業式などフォーマルな場に出席する際には、柄や帯、小物の選び方ひとつで装いの格が大きく変わります。

この記事では、鮫小紋に合う帯の種類や袋帯との相性、紋なしで着られる場面などを具体的に解説します。

また、江戸小紋との違い。格は?といった基本的な疑問にも触れつつ、江戸小紋 フォーマルとしての正しい活用法についてもわかりやすくご紹介します。

さらに、季節やTPOに合わせたおすすめコーディネートも掲載しており、「鮫小紋はいつ着るのか」「どう着こなせばよいのか」を知りたい方にとって役立つ内容を網羅しています。初めての方でも迷わず選べるよう、実例を交えて丁寧に解説していきます。

- 鮫小紋を着るのに適した場面や季節

- 鮫小紋の格の高さとその見極め方

- 鮫小紋に合う帯の選び方とコーディネート例

- 紋なしの鮫小紋が使えるシーンと注意点

鮫小紋はいつ着る?格とコーディネートの基本知識

- 江戸小紋との違い。格は?

- 江戸小紋のフォーマルとしての着用は?

- 鮫小紋に合う帯の種類とは

- 紋なしの着用可能シーン

- 鮫柄とはどういう意味?

江戸小紋との違い。格は?

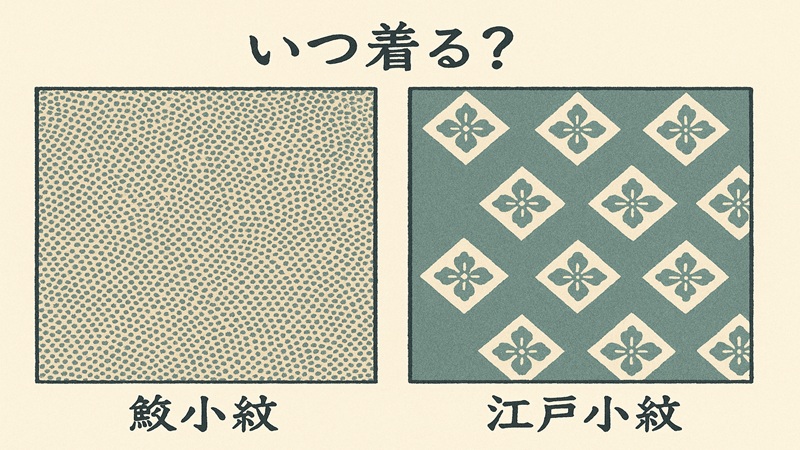

江戸小紋と一般的な小紋は、一見似たように見えるかもしれませんが、実は「格」が大きく異なります。

江戸小紋とは、細かい模様を型染めで一面に染めた着物のことで、遠目には無地に見えるほど精緻な柄が特徴です。

これに対して、一般的な小紋は模様の大小がさまざまで、街着として楽しまれるカジュアルな位置づけが多くなります。

この違いが「格」にも影響します。特に江戸小紋の中でも「三役(鮫・行儀・角通し)」や「五役(大小霰・万筋を加えたもの)」は、非常に格が高いとされています。

これらは、もともと武士の裃(かみしも)の柄がルーツで、格式のある場に着ることを前提にデザインされてきました。

一方で、江戸小紋以外の小紋は柄が大胆だったり、遊び心のあるデザインが多いため、どうしてもカジュアルな印象が強くなります。そのため、フォーマルな場では控えるべきとされています。

つまり、同じ「小紋」という分類であっても、柄の細かさや歴史的背景によって、格に大きな差があるのです。

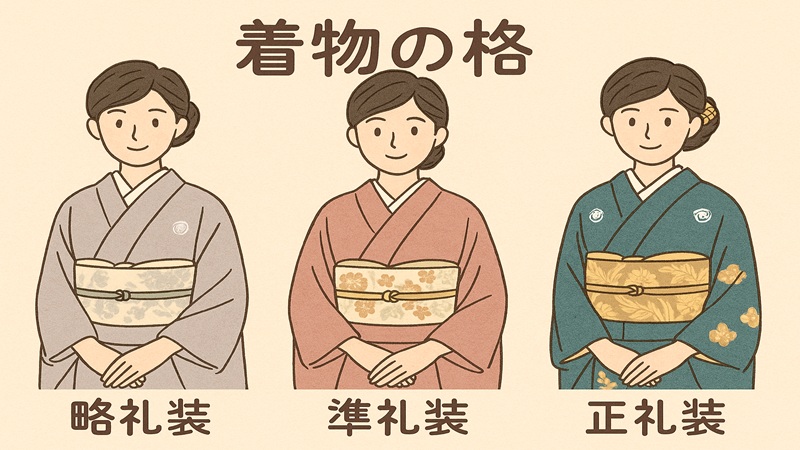

着物のTPOに迷ったときは、「江戸小紋=略礼装も可」「その他の小紋=街着や普段着」と覚えておくと判断しやすくなるでしょう。

江戸小紋のフォーマルとしての着用は?

江戸小紋は、条件を満たせばフォーマルな場にもふさわしい着物として着用できます。

その条件のひとつが、「一つ紋を入れること」です。江戸小紋に染め抜きや縫いの一つ紋が入っていれば、略礼装として卒業式や入学式、結婚式のゲスト出席など、格式の求められるシーンにも対応可能です。

特に「江戸小紋三役」や「五役」の柄は格調高く、正式な場でも好印象を与える装いになります。

しかし注意点もあります。例えば、「いわれ小紋」と呼ばれる遊び心のある柄(動物や野菜モチーフなど)は、いくら紋を入れてもカジュアルな印象が強く、フォーマルな場には不向きとされることが多いです。柄選びが重要ということです。

また、帯や小物のコーディネートも装い全体の格に影響します。格調高い袋帯や金糸の入った帯を合わせることで、より礼装にふさわしいスタイルになりますが、逆に軽めの帯を合わせるとカジュアルダウンしてしまいます。

このように、江戸小紋は帯や紋、柄の選び方次第で「格」を柔軟に調整できるため、一枚あると非常に重宝する着物です。フォーマルに着たい場合は、柄と紋の有無に加え、コーディネートにも十分注意を払いましょう。

鮫小紋に合う帯の種類とは

鮫小紋に合わせる帯は、場面や目的に応じて選ぶことで、着物全体の印象が大きく変わります。格調高い場で着るならフォーマル寄りの帯、カジュアルに楽しみたいなら軽めの帯が適しています。

まず格式のある場面、たとえば入学式や卒業式などに着ていく場合には、「袋帯」が適しています。袋帯は豪華で華やかさもあり、鮫小紋の落ち着いた柄を引き立てながら、装いの格を高めてくれます。特に金銀糸が織り込まれたものや、有職文様などの格式を感じさせる柄を選ぶとよいでしょう。

一方で、観劇や食事会といったセミフォーマルな場面であれば、「織名古屋帯」がおすすめです。織りの名古屋帯は、格を保ちつつ柔らかい雰囲気を演出でき、鮫小紋との相性も良好です。落ち着いた色味を選ぶと、全体のまとまりが良くなります。

さらにカジュアルなお出かけや街歩きのような場面では、「染め名古屋帯」や「九寸名古屋帯」を合わせるのも一つの方法です。帯の柄を季節感のあるものや遊び心のあるものにすれば、鮫小紋も軽やかに楽しめます。

ただし、帯の選び方ひとつで全体の印象が大きく変わるため、「どんな場に行くか」を基準に選ぶことが大切です。柄の細かい鮫小紋は無地に近く見えるため、帯が主役になるケースも多く、バランスを意識することが求められます。

紋なしの着用可能シーン

紋の入っていない鮫小紋は、フォーマルな場よりも、セミフォーマルやカジュアル寄りのシーンで活躍します。格式を求められる儀式には不向きですが、きちんと感がありながらも堅苦しくない装いを求める場では非常に重宝されます。

例えば、お茶のお稽古や観劇、友人とのランチ会、美術館巡りといったシーンでは、紋なしの鮫小紋はとても自然な選択です。無地に見える繊細な柄は落ち着きがあり、過度に主張せず、それでいて上品な印象を与えます。

また、帯や小物で変化をつけやすいため、同じ着物でもTPOに応じて雰囲気を変えられる点も魅力です。例えば、格調高い名古屋帯を合わせればセミフォーマルに、遊び心のある帯を合わせれば日常のおしゃれ着に変わります。

ただし、結婚式のような正礼装が求められる場には、紋なしの鮫小紋は不向きです。また、学校行事などでも地域や校風によっては「紋付き着物」が暗黙のマナーとなっていることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

このように、紋なしの鮫小紋はフォーマル一歩手前の「きちんとした普段着」として、多くのシーンに対応できる万能な一枚です。

鮫柄とはどういう意味?

鮫柄とは、江戸小紋に使われる伝統的な文様のひとつで、細かい点が扇状に広がって配置された模様を指します。この形が鮫の皮に似ていることから「鮫柄(鮫小紋)」と呼ばれるようになりました。

この柄の特徴は、極めて細かく整然と並んだ点が遠目には無地に見えることです。そのため、上品で控えめな印象を持ちつつ、近くで見ると職人技の繊細さが感じられるという奥深さがあります。

鮫柄は見た目の主張が強くないため、帯や小物で個性を出しやすく、コーディネートの幅も広いとされています。

もともとこの柄は、江戸時代に武士の裃(かみしも)として使われていたもので、「紀州徳川家の定め柄」としても知られています。

武家にふさわしい格式や礼節を象徴する模様として扱われており、現代でも略礼装として通用する格の高い柄とされています。

ちなみに、鮫柄には「極鮫」「中鮫」「大鮫」といった分類があり、柄が細かければ細かいほど、格が高いとされる傾向があります。

特に「極鮫」は、ほとんど無地にしか見えないほど精密で、最も格式がある柄のひとつとして重宝されています。

このように、鮫柄は単なる装飾ではなく、歴史や意味が込められた柄です。控えめながらも洗練された印象を与えるため、フォーマルな場にもふさわしい模様といえるでしょう。

鮫小紋はいつ着る?格とコーディネート徹底ガイド

- おすすめコーディネート例

- 江戸小紋の柄一覧と格の見極め方

- いつ着る?どんなときに選ぶべきか?

- 袋帯と鮫小紋の相性を解説

- 卒業式に着るのはマナー違反?

おすすめコーディネート例

鮫小紋をおしゃれに着こなすには、季節やTPOに合った帯や小物の組み合わせがポイントです。ここではシーン別におすすめのコーディネートを紹介します。

まず、入学式や卒業式などの式典で着る場合は、淡い色味の鮫小紋に金糸や銀糸が入った袋帯を合わせるのが適しています。

帯締めと帯揚げも上品な色でまとめることで、控えめながらも格調のある印象に仕上がります。例えば、淡いグレーの鮫小紋に、白地に金の模様が入った袋帯、淡いピンクの帯揚げ、白の帯締めといった組み合わせがよく見られます。

一方、観劇や会食などやや改まったお出かけには、織名古屋帯を合わせたコーディネートがおすすめです。

無地に近い印象の鮫小紋に、季節の花をモチーフにした名古屋帯を組み合わせると、上品でありながらやわらかい雰囲気になります。帯揚げや帯締めは、帯の色から一色とって馴染ませると全体にまとまりが出ます。

さらに、気軽な街歩きや友人とのランチのようなカジュアルな場では、染め帯や半幅帯を合わせることで軽快な印象に仕上がります。特に濃色の鮫小紋には、個性的な帯や小物がよく映えるため、帯で遊び心を取り入れるのもよいでしょう。

このように、鮫小紋はシンプルな柄だからこそ帯や小物の選び方次第でさまざまな雰囲気を楽しめます。一枚で複数の場面に対応できる、非常に優秀な着物です。

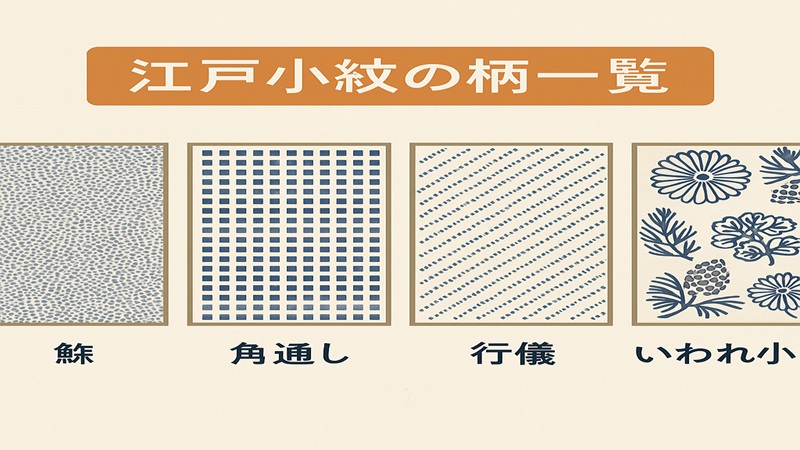

江戸小紋の柄一覧と格の見極め方

江戸小紋の柄は、細かい文様が繰り返される染めの技法を用いたものですが、その柄によって格の高さが大きく異なります。格を見極める際には「歴史的背景」と「柄の細かさ」に注目すると判断しやすくなります。

まず代表的なのが「江戸小紋三役」と呼ばれる柄です。これは「鮫」「角通し」「行儀」の3種類で、もともとは武士の裃に用いられていた定め柄です。

いずれも非常に細かく、遠目には無地のように見えるため、上品で格式のある印象を与えます。紋を入れれば略礼装として卒業式や結婚式のゲスト出席などにも適しています。

次に「江戸小紋五役」と呼ばれるものがあります。これは三役に「大小霰」「万筋」を加えたものです。これらも同様に、柄が整っており品格を感じさせるため、紋付きであればフォーマルシーンでの使用が可能です。

一方で、「いわれ小紋」と呼ばれる柄は、モチーフに遊び心があるのが特徴です。動植物、日用品、縁起物などが題材となっており、見た目にも楽しく、カジュアルな印象が強くなります。

柄が大きかったりユニークすぎる場合はフォーマルには適さないため、街着や観劇などに留めておいた方が無難です。

また、柄の大きさにも注目しましょう。細かく整った柄ほど格が高く見られる傾向があります。逆に、柄が粗く目立ちすぎるものは外出着向きとされ、格式ある場にはそぐわないとされがちです。

下記の表を使えば、「どの柄がどんな場にふさわしいのか」が一目で判断できます。シーンに合った柄選びの参考にしてください。

| 分類 | 柄の名称 | 特徴 | 格の目安 | 着用シーンの例 |

|---|---|---|---|---|

| 江戸小紋三役 | 鮫・角通し・行儀 | 非常に細かい柄、遠目には無地に見える | 高い(略礼装可) | 卒業式、入学式、結婚式のゲスト出席など |

| 江戸小紋五役 | 三役+大小霰・万筋 | よりバリエーションが豊富で格式も高い | 高い(略礼装可) | フォーマルな式典やセミフォーマルな集まり |

| いわれ小紋 | 動植物・日用品・縁起物など | モチーフに遊び心あり、柄が大きい場合も多い | 低い(カジュアル) | 街歩き、観劇、友人との食事会など |

| その他 | 柄が粗く大きいもの | 見た目の主張が強く、整いが少ない | 低め(外出着) | カジュアルなお出かけ、日常の和装 |

このように江戸小紋の柄を見極めるには、伝統的な分類や柄の繊細さに注目し、その上でシーンに応じた着用判断をすることが大切です。

いつ着る?どんなときに選ぶべきか?

鮫小紋は「無地に見えるほど細かい柄」が特徴のため、幅広い場面で着られる着物として重宝されています。

いつ着るかについては、その柄の種類や紋の有無、そして帯とのコーディネートによって最適なシーンが異なります。

フォーマルな場で着る場合、三役(鮫・行儀・角通し)や五役(大小霰・万筋を加えたもの)と呼ばれる柄で、一つ紋を入れた鮫小紋が適しています。

入学式や卒業式、結婚式のゲストとして出席する際に着用すると、控えめでありながらも格調高い印象を与えることができます。

一方で、紋なしの鮫小紋は観劇やお茶のお稽古、友人との会食といったセミフォーマルな場面にぴったりです。柄が整っているため落ち着いた雰囲気を保ちつつ、帯や小物で季節感や個性を表現できます。

また、あえて遊び心のある帯を合わせれば、街歩きやランチ、ちょっとしたカジュアルなお出かけにも対応できます。無地に見える鮫小紋は、帯の印象で装い全体の「格」をコントロールしやすいのです。

このように、鮫小紋は「いつ着るか」という問いに対して、きちんとした場から少し気軽なお出かけまで対応できる万能な着物といえます。

ただし、柄が大きすぎるものや、カジュアルなモチーフが入ったものはフォーマルには不向きなので、シーンに応じて選ぶことが大切です。

袋帯と鮫小紋の相性を解説

鮫小紋と袋帯の組み合わせは、フォーマルな装いを目指す際に非常に効果的です。両者の相性は非常に良く、特に式典などで「きちんと感」を求められる場にふさわしい装いが完成します。

鮫小紋は繊細で控えめな柄のため、華やかさを帯に託すコーディネートが基本となります。そこで活躍するのが袋帯です。

袋帯は幅広く長さもあるため、見た目にボリュームがあり、金銀糸や格式ある文様が織り込まれているものも多く、華やかな印象を与えることができます。

ただし、袋帯は華やかであるがゆえに、帯が目立ちすぎるとバランスが悪くなってしまうことがあります。帯が主張しすぎないよう、色味や柄の大きさを鮫小紋と調和させる意識を持つことが重要です。

また、重さや長さもあるため、慣れていない人には着付けが少し難しく感じることもあります。そのような場合は、事前に着付けの練習をするか、プロに依頼するのが安心です。

総じて、袋帯は鮫小紋のフォーマルな一面を最大限に引き出してくれる存在です。格調高く、上品で落ち着いた印象に仕上げたいときには、袋帯との組み合わせをぜひ検討してみてください。

卒業式に着るのはマナー違反?

-120x68.jpg)