名古屋帯に浴衣はおかしいのは本当?NGは?

- NGな着方は?どこまで崩してOK?

- 結び方で印象は変わる?

- 襦袢なしで着ても問題ない?

- 足袋は履くべきか?TPOで選ぶ

- コーリンベルトとは何か?

NGな着方は?どこまで崩してOK?

ちなみに浴衣に名古屋帯はアリです。ただ、あくまでも浴衣は浴衣なので、名古屋帯を締めたからといって、“フォーマル度”が上がるわけではありません。

浴衣の着方に「絶対的なルール」は少ないものの、TPOや見た目の印象を考えると避けたい着こなしも存在します。特に注意したいのが、「着崩しすぎ」によるだらしない印象です。

まず、浴衣はカジュアルな和装とはいえ、最低限の清潔感やバランスは必要です。

襟元が開きすぎている、裾がだらんと広がっている、おはしょりが長すぎてシワだらけになっているなど、こうした着方は、見た目にも不格好でだらしなく見えてしまいます。

一方で、多少のアレンジや現代的な着こなしは問題ありません。例えば、下駄ではなく歩きやすいサンダルを合わせたり、涼しさ重視で襦袢なしにするのは、現代では一般的な工夫と言えるでしょう。

ただし、その際も浴衣のシルエットや柄との相性を考えて、バランスの取れたコーディネートを心がけましょう。

また、場面に応じた配慮も忘れてはいけません。例えば、飲食を伴う食事会や屋内に上がる場では、素足よりも足袋を履く方がマナーとして安心です。

着崩しすぎてTPOに合わなくなると、周囲に違和感を与えることもあります。

浴衣は自由度の高い装いですが、だからこそ最低限の「整い」は大切です。おしゃれを楽しみながらも、だらしなく見えない範囲でアレンジを楽しむのが理想的な着こなしです。

結び方で印象は変わる?

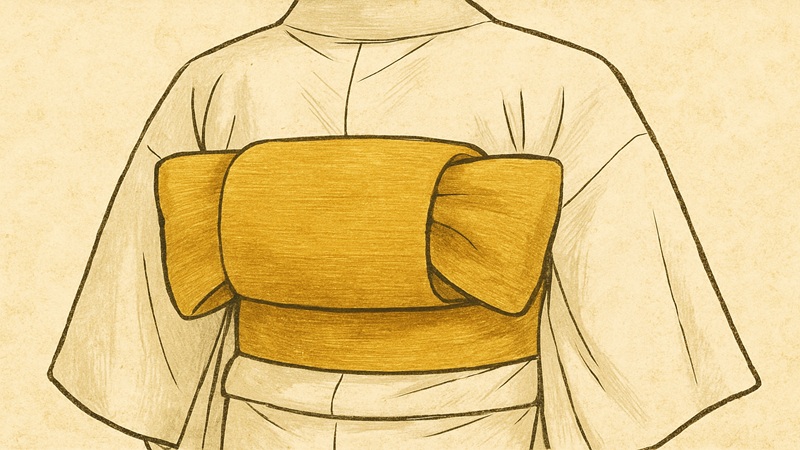

帯の結び方は、浴衣の印象を大きく左右する重要なポイントです。シンプルな結び方でも、形や位置、ボリューム感によって全体の雰囲気が変わります。

例えば、「リボン結び」は華やかで可愛らしい印象を与える一方、「お太鼓風」の結び方は落ち着いた大人の雰囲気を演出します。

帯の種類が同じでも、結び方を変えるだけで年齢やTPOに合った装いに仕上げることができます。

また、名古屋帯を浴衣に合わせる場合も結び方が重要です。名古屋帯はしっかりとした素材が多く、締め方次第で後ろ姿に重厚感が出ます。

そのため、半幅帯に比べて格式が高い印象になりやすく、大人っぽさを演出するのにぴったりです。

ただし、帯が大きすぎたり結び目が下がりすぎると、全体のバランスが崩れて野暮ったく見えてしまいます。帯は腰の少し上にくるように巻き、後ろ姿がスッキリと見えるように結ぶのが基本です。

さらに、素材や季節感も印象に影響します。夏場であれば、透け感のある素材や薄手の帯を使うと軽やかな印象になりますし、逆に厚みのある帯を使うと重く見えがちです。

このように、帯の結び方は単なる装飾ではなく、全体の印象をコントロールする大きな要素です。自分の体型や浴衣の柄・色とのバランスを見ながら、目的やシーンに応じた結び方を選びましょう。

襦袢なしで着ても問題ない?

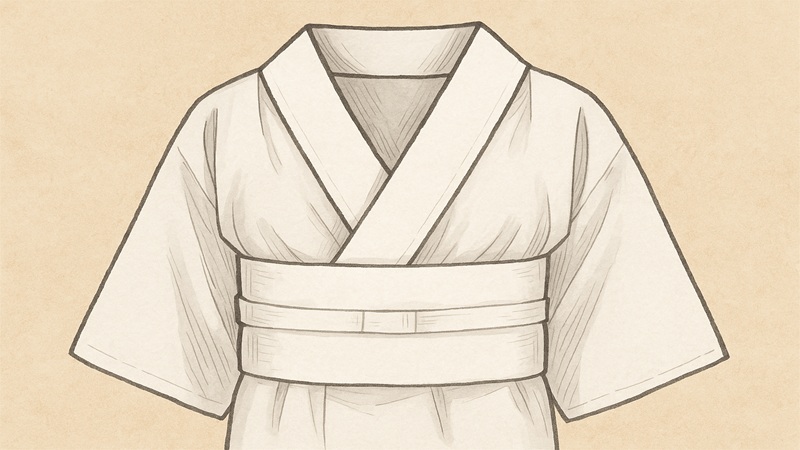

基本的に、浴衣は「襦袢なし」で着るのが一般的です。

浴衣はもともと湯上がりの部屋着として誕生した歴史があり、着物と違って下着や襦袢を必要としないカジュアルな装いとして発展してきました。

そのため、夏祭りや花火大会などの屋外イベント、気軽な散歩や友人との集まりなどでは、襦袢なしでもまったく問題ありません。むしろ、重ね着が不要な分、涼しく過ごせるという利点があります。

ただし、注意したいのは「素材」と「透け感」です。特に薄手の綿や綿麻の浴衣を着る場合は、直射日光の下ではインナーや下着のラインが透けることがあります。

この場合は、透け防止として肌着や裾除けなどを中に着るのがおすすめです。

また、改まった食事の席や屋内イベントなど「ややきちんと感」を求められる場面では、長襦袢や半襦袢を合わせて着物風に整えることも可能です。

名古屋帯や足袋を合わせるコーディネートにすることで、より落ち着いた印象に仕上がります。

このように、襦袢の有無は場面や浴衣の素材に応じて選ぶことが重要です。

軽やかに着こなす日常使いでは襦袢なしが最適ですが、透けや着姿のきちんと感を気にする場合は、肌着や襦袢を取り入れて調整しましょう。

足袋は履くべきか?TPOで選ぶ

浴衣に足袋を合わせるかどうかは、着用する場面によって選ぶのが最適です。足袋は「必ず履くもの」ではありませんが、TPOに応じて使い分けることで、浴衣姿の印象が大きく変わります。

例えば、屋外の夏祭りや花火大会などでは、素足に下駄やサンダルを合わせるスタイルが一般的です。

素足で過ごすことで涼しさが感じられ、カジュアルな雰囲気にもよく合います。また、足元のネイルを見せたいという理由で素足を選ぶ方も少なくありません。

一方で、室内での集まりや訪問、飲食を伴う席などでは、足袋を履いた方が丁寧な印象を与えることができます。

特に和室で履物を脱ぐ機会がある場合、素足よりも足袋の方がマナーとして好ましいとされています。

また、防寒や足の保護という面でも足袋は役立ちます。冷房の効いた屋内で足元が冷えると感じる方や、鼻緒による擦れが気になる方は、足袋を履くことで快適に過ごせます。

TPOに合わせて足袋を選ぶことができれば、よりスマートな浴衣の着こなしが可能になります。

カジュアルに着こなしたい日は素足、きちんと感を出したい日は足袋というように、状況に応じて切り替えてみてください。

コーリンベルトとは何か?

コーリンベルトとは、着物や浴衣の襟元をきれいに保つための便利な着付け小物です。金属のクリップと伸縮性のあるベルトが一体化していて、襟がずれないよう固定する役割を持っています。

着物や浴衣を着るとき、襟元が時間とともに開いたり、ずれたりしてしまうことがあります。特に初心者にとっては、着崩れを防ぐことが難しく、せっかくの装いが乱れてしまうこともあります。

そこでコーリンベルトを使うことで、襟の形をしっかりと整え、きれいなV字ラインを長時間キープできます。

使い方は簡単です。左右の襟を内側からクリップで挟み、ベルト部分を背中側で軽く引っ張って止めるだけ。肌着や長襦袢の上から着けるのが一般的です。

伸縮性があるため、動いても窮屈にならず快適に過ごせます。

ただし、ベルトを引きすぎると圧迫感が出るほか、逆にゆるすぎると効果が薄れるので、適度な調整が必要です。

また、素材や金具によっては肌に直接当たると違和感がある場合もあるため、肌が敏感な方はインナーを挟んで使うと安心です。

コーリンベルトは、浴衣や着物の着付けを美しく、そして簡単に保つためのサポートアイテムとして非常に役立ちます。初心者からベテランまで、広く愛用されている理由がここにあります。

浴衣に名古屋帯はおかしいのか検証

- 下駄はどんな時に履くの?

- サンダルでもいいか?選び方のコツ

- ブーツはあり?おしゃれ上級者の選択

- 草履は履いてはいけないのか?

- 帯周りの小物使いもチェックポイント

下駄はどんな時に履くの?

下駄は、浴衣や和装に合わせる伝統的な履物で、特に夏のお祭りや花火大会などのカジュアルな場面でよく履かれます。

木製の台に鼻緒がついたシンプルな構造で、通気性がよく、夏場でも蒸れにくいのが特徴です。

浴衣との相性が非常に良いため、和の雰囲気を大切にしたい場面では下駄を選ぶと、全体の印象がぐっと引き締まります。

例えば、屋外の夏イベント、盆踊り、観光地での散策など、風情を感じたいシーンでは最適です。

また、見た目の美しさだけでなく、実用的な面もあります。下駄は底が高いため、地面の熱やちょっとした水たまりから足を守ってくれます。

その一方で、長時間の歩行には不向きな場合があり、慣れていないと鼻緒の部分が擦れて足が痛くなることも。

こうした負担を減らすためには、あらかじめ室内で履いて慣らしておくのが効果的です。最近では、クッション性のある素材や、履きやすく改良された現代風の下駄も多く販売されています。

特に「浴衣=下駄でなければいけない」というルールはありませんが、和装の雰囲気を大切にしたいときには、やはり下駄を履くことで印象が格段にアップします。

場面に合わせて選び、快適に履きこなせるように準備しておきましょう。

サンダルでもいいか?選び方のコツ

浴衣にサンダルを合わせるのは可能ですが、選び方を間違えると全体のバランスが崩れてしまうため注意が必要です。あくまでカジュアルな場面に限った選択肢として考えると良いでしょう。

本来、浴衣には下駄や草履が定番とされています。それは、和装ならではの足元の美しさや、全体の統一感を保つためです。

しかし現代では、歩きやすさや個性を優先して、洋風の履物を取り入れる人も増えています。中でもサンダルは手軽で涼しく、コーディネートによっては違和感なくまとまることもあります。

選ぶ際のポイントは、華奢なデザインや和風の素材感を持つサンダルを選ぶことです。

例えば、竹や麻のような自然素材を使ったものや、鼻緒のようなデザインがあるものは浴衣ともなじみやすいです。

一方で、ゴツめの厚底サンダルやビーチサンダルのようなラフすぎるものは、和装とのバランスを崩しやすく避けた方が無難です。

また、足元が洋風になることで全体の印象が軽くなりすぎる場合もあります。その際は、帯や髪飾りなど他の小物で和の要素を強調するとバランスが整います。

このように、TPOやコーディネートを意識すれば、サンダルを合わせてもおしゃれに浴衣を着こなすことが可能です。足元の快適さを重視する場合は、見た目と機能性の両立を目指した選び方が大切です。

ブーツはあり?おしゃれ上級者の選択

浴衣にブーツを合わせるスタイルは、伝統からは外れるものの、近年では個性を表現するファッションの一部として注目されています。

特にレトロモダンやロリータ風のコーディネートを楽しむ人の間では、選択肢の一つとして定着しつつあります。

この組み合わせは、和洋ミックスの上級者コーデと言えるでしょう。ただし、誰にでも似合うわけではなく、全体のバランスを取るためには工夫が必要です。

例えば、浴衣の色柄をシンプルにしたり、ヘアスタイルを洋風に整えたりすることで、ブーツとの調和を図ります。

さらに、ショートブーツやレースアップタイプなど、足元が重く見えにくいデザインを選ぶことも重要です。

逆に、ゴツめのブーツや派手な装飾が施されたものは、浴衣の繊細な雰囲気を壊してしまう可能性があります。

注意点としては、屋外イベントや暑い季節には不向きな場合もあるということです。蒸れやすく、足元に重さが出るため、快適さよりもファッション性を優先する場面での使用が適しています。

このように、ブーツを取り入れた浴衣スタイルは、定番ではないからこそ、周囲と差をつけたい人にはおすすめです。

ただし、組み合わせの工夫と場面の選定をしっかり行うことで、おしゃれに着こなすことができます。

草履は履いてはいけないのか?

浴衣に草履を合わせることは、決して間違いではありません。ただし、場面や草履の種類によっては「不自然」に見えることもあるため、注意が必要です。

もともと草履は、礼装やフォーマルな着物に合わせることが多い履物です。そのため、カジュアルな印象が強い浴衣に合わせると、やや場違いな印象を与えることがあります。

特に、エナメル調や金銀の光沢が強い草履などは、浴衣との釣り合いが取りにくくなることもあります。

しかし、すべての草履がNGというわけではありません。シンプルな布張りのものや、夏らしい麻や籐を使った草履であれば、浴衣と相性良く履くことができます。

また、室内で行われるお茶席や、草履指定の和のイベントなどでは、下駄よりも草履がふさわしい場合もあります。

このように、「浴衣に草履はダメ」と一括りにするのではなく、TPOや草履のデザインによって使い分けるのがポイントです。

全体のコーディネートとのバランスを見て選べば、草履も立派な浴衣スタイルの一部として活躍してくれます。

帯周りの小物使いもチェックポイント

浴衣をおしゃれに着こなすためには、帯そのものの選び方だけでなく、帯周りの小物使いも重要なポイントになります。

見落とされがちですが、ここを丁寧に整えることで、全体の印象がグッと引き締まります。

例えば、帯留めや帯締めは、帯に彩りやアクセントを加える役割があります。色や素材感を季節感に合わせて選ぶことで、夏らしい涼しげな印象を与えることができます。

ガラスや貝細工、涼やかなトーンの組紐などを選ぶと、浴衣の軽やかさがより際立ちます。

さらに、帯揚げは必須ではないものの、上級者向けの着こなしには欠かせません。特に透け感のある素材や麻素材のものは、見た目にも清涼感があり、夏のコーディネートに最適です。

ただし、どれも装飾に偏りすぎると浴衣本来の気軽さを損なってしまいます。全体の統一感やシンプルさを意識しつつ、アクセントを加えるようにすると良いでしょう。

帯周りの小物は、機能性だけでなく、個性を表現する手段でもあります。だからこそ、浴衣の柄や色だけに頼らず、小物も含めて自分らしいスタイルを完成させる意識が大切です。

名古屋帯に浴衣はおかしいのか?基本と注意点を総括

記事のポイントをまとめます。

- 浴衣に名古屋帯はNGではなく、大人の着こなしとして成立する

- 名古屋帯を締めてもフォーマル度が上がるわけではない

- 襟元が乱れすぎると全体がだらしなく見える

- 裾やおはしょりの乱れは見栄えに大きく影響する

- 結び方によって浴衣の印象が大きく変わる

- 名古屋帯は重厚感が出るため結び位置に注意が必要

- 浴衣は基本的に襦袢なしで着用するカジュアル着である

- 薄手素材の浴衣には透け防止のインナーが必要

- 足袋はTPOに応じて使い分けるのが理想

- 屋内や飲食の場では足袋を履いた方が安心

- コーリンベルトは襟元の乱れ防止に便利なアイテム

- 下駄は風情ある見た目と実用性を兼ねた履物

- サンダルを合わせる場合はデザインと素材感に注意

- ブーツとのコーデは上級者向けで全体のバランスが重要

- 帯周りの小物で季節感と個性を演出できる