実際、初めての着付けやママ振袖を使う際など、半衿の有無がわからないという声は多く聞かれます。

本記事では、半衿の見分け方から、衿芯を入れるところがない場合のチェックポイント、半衿の付け方・縫い方の中でも簡単にできる方法、さらには黄ばみ対策や交換のタイミングまで、初心者でも分かりやすく解説します。

また、自分で縫い付けるのが難しいと感じた方向けに、半衿を付ける前の準備や、専門店に依頼する際の付ける料金の相場についても紹介しています。

衿元を美しく整えるために欠かせない半衿と衿芯の役割を正しく理解し、快適に和装を楽しむための情報をまとめました。この記事を読むことで、迷いがちな半衿の扱い方に自信が持てるようになります。

- 半衿がついているかどうかの見分け方

- 衿芯を入れる箇所の確認方法

- 半衿の簡単な付け方や縫い方

- 半衿の交換やメンテナンスの基礎知識

長襦袢に半襟がついてるかわからない!なしの際の確認

- ついているかわからない時の見分け方

- 衿芯が入るかで判断できる理由

- 衿芯を入れるところがない時のチェックポイント

- なしの場合のリスク

- つける前に準備しておくもの

ついているかわからない時の見分け方

長襦袢に半衿がついているかどうかを確認する方法は、いくつかのポイントを押さえることで比較的簡単に判断できます。まず注目したいのは、衿の縫い目や布の重なりです。

半衿がついている状態では、地衿と呼ばれる長襦袢本体の衿の上に、別の布が重ねられています。この重なった布が半衿です。下記の動画で見分け方を教えてくれています。

縫い目が表に出ていないことも多いため、一見しただけでは分かりにくい場合もありますが、衿部分に白い布がきれいに沿って取り付けられているようであれば、それが半衿と見てよいでしょう。

もう一つの見分け方として、指で衿の端を軽くつまんでみる方法があります。半衿がついていれば、二重構造になっている感覚があります。逆に、一枚布のような感触であれば、半衿がついていない可能性が高いです。

なお、白い布があってもそれが地衿の布である場合もあるため、過信は禁物です。特に慣れていない方は、長襦袢の構造に詳しい人や専門店に確認を依頼するのも安心な方法といえるでしょう。

衿芯が入るかで判断できる理由

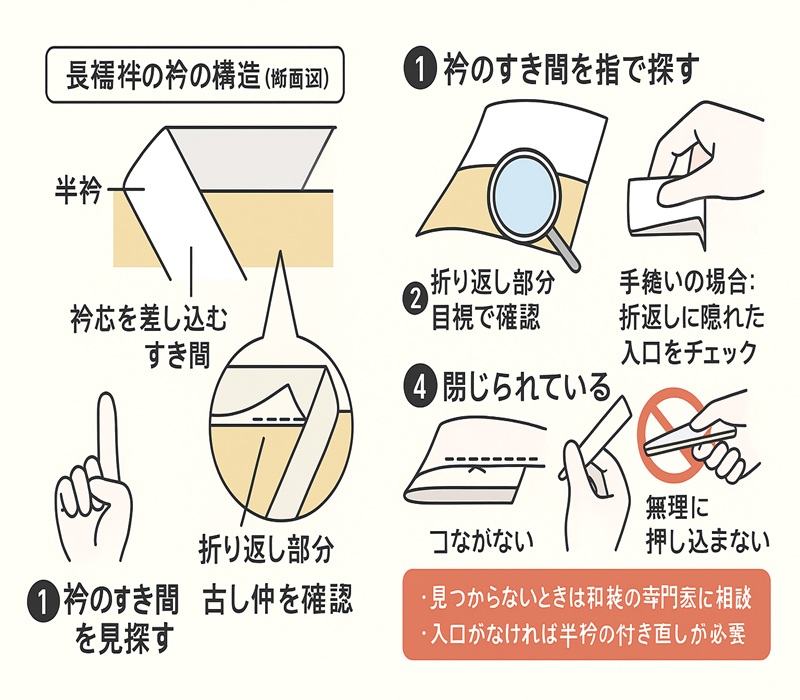

衿芯を入れることができるかどうかは、半衿の有無を見極める重要なポイントです。なぜなら、衿芯は通常、地衿と半衿の間に差し込んで使用する設計だからです。

具体的には、長襦袢の衿部分の内側に、細長いポケットのような差し込み口があり、そこに衿芯を滑り込ませることで、衿元にハリを出す仕組みになっています。この差し込み口が存在するということは、そこに半衿が縫い付けられている状態を意味します。

一方で、衿芯を入れるための隙間がまったく見当たらない場合、それは半衿がまだ取り付けられていない状態である可能性が高くなります。つまり、地衿と半衿の間が形成されていないため、衿芯を入れるスペース自体がないのです。

ただし、例外もあります。縫い方や仕立てによっては、半衿がついていても衿芯の挿入口が狭く見えたり、縫い目が分かりづらいこともあるため、慎重に確認する必要があります。

そのような場合には、強引に衿芯を押し込もうとせず、やさしく探るようにして隙間の有無を確認しましょう。

このように、衿芯が入るかどうかを確かめることは、視覚的に分かりにくい半衿の有無を見極める際に、とても実用的な方法の一つです。

衿芯を入れるところがない時のチェックポイント

衿芯を入れる箇所が見つからない場合、いくつかのチェックポイントを順番に確認することで状況を把握できます。慌てずに一つずつ確かめていきましょう。

最初に確認するべきは、長襦袢の衿の構造です。一般的に、半衿が取り付けられていれば、その裏側に衿芯を差し込む隙間があるはずです。

この隙間は、地衿と半衿の布が重なっている部分に形成されます。もし布の間に指先を差し込める感覚がまったくない場合、それは半衿がついていないか、縫い方によって差し込み口がふさがっている可能性があります。

次に、布の折り返し部分を観察してみてください。半衿の付け方によっては、内側に折り込まれて縫い付けられており、見た目に入口がわかりにくいこともあります。特に手縫いで縫われているものは、丁寧に仕立てられているぶん、入口が小さくなっているケースもあります。

また、衿芯を入れるための空間があっても、糸で完全にふさがれてしまっていることもあります。この場合は、衿芯を差し込むために一度半衿を付け直す必要があります。無理に押し込もうとすると生地を傷める原因になるため、慎重に扱うことが重要です。

こうしたチェックを行っても不明な場合は、和装に詳しい人や店舗に相談するのが安全です。衿芯が入らないと着姿に影響が出てしまうため、事前の確認は丁寧に行いましょう。

なしの場合のリスク

半衿がついていない状態で長襦袢を着ると、複数のリスクが伴います。特に、きちんとした場や写真に残るような場面では注意が必要です。

まず目に見えて現れるのが「衿元の形崩れ」です。半衿がないと衿芯を差し込めないため、衿元にハリが出ず、よれたりシワが寄ったりしやすくなります。見た目がだらしなくなり、せっかくの着物姿も台無しになってしまう可能性があります。

さらに、地衿だけで着用すると、首まわりの皮脂や化粧が直接長襦袢に付着してしまいます。これにより、長襦袢本体が汚れやすくなり、クリーニング代も余分にかかることになります。半衿は取り外して洗える前提のパーツですが、長襦袢の地衿はそう簡単に洗えません。

また、フォーマルな場では白い半衿を合わせるのがマナーとされているため、半衿がない状態で着物を着ると、TPOをわきまえていない印象を与えてしまうおそれもあります。周囲から見て違和感を持たれることもあるため、社会的な意味でも注意が必要です。

このように、半衿が「なし」であることは、見た目・清潔さ・マナーの面すべてにおいてリスクとなります。着物を正しく美しく着こなすためにも、半衿は必ず準備しておくことが大切です。

つける前に準備しておくもの

半衿を取り付ける前には、必要な道具と環境をしっかり整えておくことが作業をスムーズに進めるポイントです。

道具が足りなかったり、準備不足のまま縫い始めてしまうと、仕上がりにムラが出たり、作業時間が大幅に延びてしまうことがあります。

まず準備するべき道具は、半衿そのものに加えて「縫い針」「まち針」「絹糸」「糸切りばさみ」「アイロン」「あて布」「衿芯」です。

縫う際に布がずれないように、まち針は多めに用意しておくと安心です。糸は綿糸よりも絹糸の方が布とよくなじみ、見た目にも自然な仕上がりになります。

また、半衿や長襦袢にシワがある場合は、必ず事前にアイロンをかけておきましょう。シワが残った状態で縫い付けると、見た目が不格好になるだけでなく、着心地にも影響します。アイロンを使う際は、必ずあて布を使用し、生地を傷めないように注意してください。

環境としては、広くて平らな作業スペースと、明るい照明がある場所が理想的です。テーブルの上などで落ち着いて作業できる場所を確保しておくと、失敗も少なくなります。

縫い始める前のひと手間が、全体の仕上がりに大きな差を生み出します。無理なくきれいに仕上げるためにも、道具と環境の準備は丁寧に行いましょう。

長襦袢に半襟がついてるかわからない!なしの対処法

- 簡単な付け方・縫い方を解説

- 衿芯の正しい取り付け位置

- 交換時期とお手入れ方法

- 黄ばみを防ぐメンテナンス

- 付ける場合の料金と依頼先の選び方

簡単な付け方・縫い方を解説

半衿の取り付けは難しそうに思えるかもしれませんが、基本的な手順を押さえておけば、初心者でもきれいに仕上げることができます。特に、簡易的な縫い方を選べば時間も手間も大きく削減できます。

最初に行うのは、半衿の中央と長襦袢の背中心を合わせて、まち針で留めることです。このとき、左右の端まで布がしっかり届いているかを確認します。

次に、半衿の表側(外から見える面)を5cm間隔ほどでざっくりと縫い留めます。縫い目が目立たないように、布の端から2mmほどの位置を選んで縫うと自然に見えます。

続いて長襦袢を裏返し、内側の衿に沿って半衿を折り返します。ここでも、まち針で布を固定してから縫い始めるとズレを防げます。

この裏側は、見えない部分なので多少大きめの縫い目でも問題ありません。むしろ、取り外しやすくするために、あえてざっくり縫う方が合理的です。

衿のカーブ部分では、布が引っ張られて歪みやすくなるため、少しだけたるませるように縫うのがコツです。仕上げに、衿芯を地衿と半衿の間に差し込み、形を整えれば完了です。

このような簡単な縫い方でも、しっかりとした手順を踏めば美しく仕上がります。自分でできる方法を覚えておくと、半衿の交換がぐっと身近な作業になります。

衿芯の正しい取り付け位置

衿芯は、着物の衿元を美しく整えるために欠かせないアイテムです。適切な位置に差し込まなければ、衿に不自然なふくらみやシワができてしまうため、正しい取り付け方を知っておくことが大切です。

基本的に衿芯は、長襦袢の「地衿」と「半衿」の間に差し込んで使用します。表から見て布が二重になっている部分がそれにあたります。

この隙間は、長襦袢を仕立てた際に半衿を縫い付けることで自然に形成される構造になっており、そこに衿芯を奥まで差し込むことで、衿元に適度なハリが生まれます。

左右どちら側から入れても問題ありませんが、一般的には右衿(着用者から見て左側)から差し込み、背中心まで通したら反対側も同様に挿入します。

このとき、衿芯が中央でずれてしまわないように、左右の長さを調整することがポイントです。

また、衿芯の端が生地を突き破ったり、透けて見えたりしないように、きちんと中に収まっているかどうかも確認しましょう。特に薄手の生地や明るい色の半衿の場合、芯の形が表に響きやすいため注意が必要です。

衿芯が適切な位置にしっかり収まることで、首元のラインがすっきりと整い、全体の着姿にも大きな差が出てきます。

交換時期とお手入れ方法

衿芯は消耗品であり、繰り返し使用するうちに劣化してしまいます。折れ曲がったまま使い続けると衿の形が崩れてしまうため、状態を定期的に確認し、適切なタイミングで交換することが重要です。

目安としては、以下のような状態が見られたときに交換を検討しましょう。

・折れジワが取れない

・芯が波打って真っすぐにならない

・芯の角が裂けている

・生地から透けて見えるほど劣化している

お手入れ方法については、素材によって異なります。プラスチック製の衿芯であれば、使用後に柔らかい布で拭き取るだけで十分です。ファンデーションや汗がついた場合は、水で湿らせた布で軽く拭き、その後しっかりと乾かしてから収納します。

保管の際は、折り曲げずに丸めておくのがポイントです。無理にたたむと折れ跡がつきやすくなり、元に戻せなくなる可能性があります。クリップで軽く留めたり、専用の筒状のケースやペットボトルの空き容器を再利用するのもおすすめです。

衿芯の寿命は使う頻度や取り扱いによって異なりますが、最低限、衣替えのタイミングなどで状態を見直す習慣をつけておくと、長く清潔に使い続けることができます。

黄ばみを防ぐメンテナンス

半衿の黄ばみは、放置しておくと布地に定着し、家庭での洗濯では落としにくくなる場合があります。そのため、日常的にできるメンテナンスを意識することが大切です。特に白い半衿は汚れが目立ちやすく、きもの全体の印象を損ねてしまうため、予防が重要です。

まず気をつけたいのが「着用後の放置」です。着物を脱いだあと、汗やファンデーションがついたまま長時間そのままにしておくと、酸化が進み黄ばみが生じます。これを防ぐために、着用後はすぐに半衿を外し、軽く汚れを拭き取ってから風通しの良い場所で陰干しする習慣をつけましょう。

また、素材に合った洗濯方法を選ぶことも大切です。ポリエステル製の半衿であれば洗濯機で洗えますが、絹(正絹)の場合は必ず手洗いで優しく扱いましょう。洗剤は中性洗剤を使用し、柔軟剤を加えることで繊維の傷みも防げます。

収納にも注意が必要です。黄ばみを防ぐためには、直射日光や高温多湿を避け、通気性の良い場所で保管しましょう。長期間保存する場合は、清潔な状態であることを確認し、不織布などで包むと安心です。

こまめな手入れが、半衿の美しさを長く保つコツです。着るたびに簡単なお手入れを心がけることで、黄ばみの予防だけでなく、気持ちよく和装を楽しむことにもつながります。

付ける場合の料金と依頼先の選び方

半衿の取り付けを自分で行うのが難しいと感じた場合は、専門のサービスに依頼するという選択肢があります。費用は依頼先によって異なりますが、相場を知っておくと安心です。

一般的な手縫いによる半衿の縫い付けは、1,500円〜2,500円程度が目安となります。持ち込みかどうかによって料金が変わるケースもあり、お店で購入した半衿を付けてもらう場合は割安になることがあります。

逆に、他店で購入した半衿を持ち込むと追加料金が発生することもあるため、事前に確認しておきましょう。

依頼先としては、呉服店、和裁士に依頼できる店舗、または着物専門のクリーニング店が主な候補です。

着物全体の取り扱いに慣れているところであれば、仕上がりも丁寧で安心です。また、近年ではネットから受付を行うサービスも増えており、郵送でのやり取りも可能になっています。

選び方のポイントは「着物の取り扱い実績が豊富であること」と「料金が明確であること」です。加えて、急ぎの仕立てや希望の納期に対応してもらえるかも重要なチェック項目です。

もし着物を頻繁に着る予定があるなら、縫い付けの依頼を一度試してみることで、自分に合った依頼先を見つけやすくなるでしょう。手間や失敗を避けたい方にとって、プロに任せるのは効率的で安心できる選択です。

長襦袢に半襟がなしかついてるかわからない対処を総括

記事のポイントをまとめます。

- 衿に重なった布があるかを見て半衿の有無を確認する

- 衿芯が入る隙間があるかどうかを指で探る

- 衿芯の挿入口がなければ半衿が付いていない可能性が高い

- 手縫いの半衿は入口が見えにくく注意が必要

- 衿芯を無理に押し込むと生地を破損するリスクがある

- 半衿がないと衿元の形が崩れて見栄えが悪くなる

- 地衿が直接肌に触れ汚れやすくなる

- 黄ばみ防止には着用後すぐの拭き取りと陰干しが効果的

- 正絹の半衿は手洗い、ポリエステルは洗濯機対応が一般的

- 半衿の中央と背中心を合わせてまち針で固定する

- 表側は端から2mm、5cm間隔でざっくり縫うと自然に仕上がる

- 裏側は折り返してざっくり縫えば外れにくく交換もしやすい

- 衿芯は半衿と地衿の間に通して左右均等に整える

- 折れ跡や変形が見られる衿芯は早めの交換が望ましい

- 半衿付けの料金は1,500円〜2,500円が相場である