結婚式の留袖の着付けと心付けの基本と注意点

- 心付けは不要?迷ったときの考え方

- 着付け代の渡し方のマナーと手順

- スタッフ袋の準備と渡し方の基本

- 料金は2000円でも大丈夫?

- 成人式と結婚式の金額感の違い

心付けは不要?迷ったときの考え方

結婚式における心付けは、必ずしも渡さなければならないものではありません。これは形式的な義務ではなく、あくまでも感謝の気持ちを伝える手段の一つと考えられています。

このため、式場のサービス料に感謝の気持ちが含まれている場合や、心付けを受け取らない方針の会場であれば、無理に渡す必要はありません。

実際、多くの式場では「スタッフ個人への金銭の手渡しは禁止」としているところも見られます。

一方で、「心付けを用意したいが迷っている」という方は、自分たちが特にお世話になったスタッフに限定して渡すという方法もあります。

たとえば、長期間にわたって親身に対応してくれたプランナーや、当日の支度を丁寧に行ってくれたヘアメイク担当者などです。

また、現金以外の方法で感謝を伝えることも可能です。例えば、お菓子や小さなギフト、手紙なども心温まる贈り物となります。

このように、心付けは「必ず渡すべきもの」と捉えるより、「感謝を表す柔軟な手段」として考えることで、自分たちのスタイルに合った選択ができます。

着付け代の渡し方のマナーと手順

着付けを依頼した際の費用の渡し方には、いくつかの基本的なマナーがあります。とくに当日の支払いが必要な場合には、事前の準備と心配りが欠かせません。

まず、着付け代を現金で支払う場合は、ポチ袋や小さな封筒に入れておくのが一般的です。封筒の表には「御礼」または「心付け」といった表書きをし、裏面には渡す側の名前を簡単に記しておくと丁寧です。

次に、渡すタイミングですが、着付けが始まる前または終了直後に「本日はよろしくお願いいたします」「ありがとうございました」と一言添えて手渡すのがよいでしょう。

支度中や他の方がいる場ではなく、できるだけ落ち着いたタイミングを見計らうのがポイントです。

また、金額が明確に決まっていない場合は、事前に打ち合わせや見積もりの段階で確認しておくと安心です。

出張の場合は交通費が別途必要なこともあるため、あらかじめ費用の内訳を聞いておくとスムーズです。

このように、着付け代の渡し方は「金額」だけでなく「気持ちの伝え方」も含めて考えることが、相手への配慮につながります。

スタッフ袋の準備と渡し方の基本

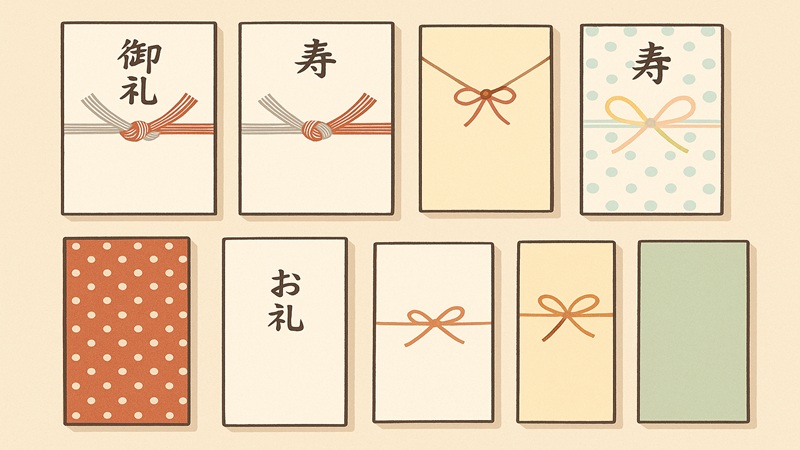

結婚式で心付けを渡す際には、封筒の選び方や渡し方に気を配ることで、より丁寧な印象を与えることができます。

特にスタッフに渡す際の袋は、カジュアルになりすぎないよう工夫することが大切です。

まず封筒の準備ですが、シンプルな白封筒または市販のポチ袋を用意するのが一般的です。市販の袋には「御礼」や「寿」といった表書きが印刷されているものもあるため、用途に合ったものを選ぶと便利です。

水引付きの正式な祝儀袋は、金額が高いときに適していますが、心付けのような気持ち程度の金額の場合は略式のものでも十分とされています。

封筒の中には新札を入れるのがマナーとされており、折らずに入れられるようにサイズも考慮しましょう。中袋がある場合は、金額を書かなくても問題ありません。

渡すタイミングは、当日スタッフと初めて顔を合わせたときが適しています。「今日はどうぞよろしくお願いします」といった一言を添えることで、形式にとらわれすぎず自然な形で渡すことができます。

このように、スタッフ袋の準備では封筒の選び方とタイミングに配慮することで、無理のない心配りが形になります。

料金は2000円でも大丈夫?

成人式と結婚式の金額感の違い

成人式と結婚式では、同じ「着付け」や「心付け」の場面でも金額に違いが出やすい傾向があります。それは、依頼する内容の規模やフォーマル度の差が影響しているためです。

まず成人式の場合、主役が本人であるため、着付けやヘアメイクはより華やかで時間もかかる分、料金も高めに設定されているケースが多く見られます。

振袖の着付けであれば、1万円前後〜2万円程度が一般的で、心付けとしても5000円〜1万円を包む人が多くなります。

一方で、結婚式に参列する側としての着付け(たとえば母親の留袖など)の場合は、支度の内容がやや簡略化されることもあり、着付け料金は5000円〜8000円程度、心付けも3000円〜5000円ほどが目安になります。

また、成人式では早朝の支度や混雑する時期に対応してもらうため、特別料金や早朝料金が加算されるケースもありますが、結婚式はその点で柔軟な場合が多いのも特徴です。

このように、金額の違いは「誰が主役か」「どこまでの支度をするか」によって変動します。あらかじめ相場を把握しておくことで、無理のない準備がしやすくなるでしょう。

結婚式の留袖の着付けと心付けの注意点とマナー

- 袋の種類と書き方の注意点

- 親から渡すときのタイミングと準備

- 新郎側からはどうすべきか

- 着付けにかかる料金の相場とは

- お礼と袋の種類と選び方

袋の種類と書き方の注意点

心付けを入れる封筒には、用途に応じた適切な種類と書き方があります。これを誤ると、丁寧なつもりがかえって相手に失礼になる可能性もあるため注意が必要です。

まず袋の種類については、包む金額によって使い分けるのが一般的です。1万円以下であれば、シンプルなポチ袋や略式の封筒で構いません。

ただし、ビジネス風の白封筒ではなく、無地でも清潔感のあるものを選ぶと良い印象を与えます。反対に、1万円以上を包む場合は、水引付きのご祝儀袋を使用するのが基本です。

次に表書きですが、心付けの場合は「御礼」または「寿」と書くのが通例です。表に金額を書く必要はありませんが、裏面に自分の名前を記載しておくことで、誰からの贈り物かが明確になります。

筆ペンか黒のボールペンで丁寧に書くことを心がけましょう。

また、袋にのり付けをしないのが慣習とされています。すぐに中身を確認できるようにするためであり、これはご祝儀のマナーにも共通する部分です。

このように、袋選びや書き方にも相手を思いやる配慮が求められます。形式ばかりを気にする必要はありませんが、最低限のマナーを押さえておくことで安心して感謝の気持ちを伝えられます。

親から渡すときのタイミングと準備

心付けを親から渡す場合は、当日のスケジュールを踏まえて、渡し忘れのないよう事前準備をしておくことが大切です。新郎新婦本人が慌ただしい結婚式当日、両親が代わりに感謝の気持ちを伝える役割を担う場面は多くあります。

渡すタイミングとして最も自然なのは、着付けやヘアメイクなどを担当するスタッフと初めて顔を合わせたときです。

この瞬間に「本日はどうぞよろしくお願いします」と一言添えて渡すとスムーズです。式直前や披露宴中などは、時間や状況に追われてしまうため避けた方が無難です。

準備としては、前日までに誰が・誰に・いくら渡すのかをリスト化し、ポチ袋などに分けておきましょう。それぞれに付箋やメモをつけておくと、当日混乱せずに渡せます。

袋には「御礼」「寿」などの表書きをし、裏に自分の姓を書いておくと受け取る側も安心です。

親御さんにとっても不慣れなことかもしれませんが、落ち着いて行動できるよう、少しでも準備しておくことで丁寧なおもてなしにつながります。

新郎側からはどうすべきか

新郎側から心付けを渡す場合、担当スタッフへの配慮はもちろん、両家のバランスを意識することも重要です。

どちらか一方の家だけが丁寧に心付けを用意してしまうと、後で気まずさを感じるケースもあるためです。

一般的には、ウェディングプランナーや会場キャプテンなど、両家が関わるスタッフへの心付けは両家折半とするのが自然です。

一方で、着付け師やヘアメイクなど、新婦専属のスタッフには新婦側が対応し、新郎の支度を担当するスタッフには新郎側が準備をするという分担もよく見られます。

この際、新郎の両親が代わりに渡すケースが多いため、事前に誰が担当するのかを明確にしておくと混乱を防げます。

封筒や金額も、新婦側とできるだけ同じ形式・水準でそろえることで、両家の印象にも統一感が出ます。

家同士のつながりが強く意識される場だからこそ、新郎側からの心付けも慎重に行う必要があります。事前の打ち合わせを怠らず、丁寧な配慮で当日を迎えましょう。

着付けにかかる料金の相場とは

着付けにかかる料金は依頼先によって幅がありますが、おおよその目安を知っておくことで無駄な出費を防ぎやすくなります。

一般的な相場は、美容室で6,000円〜15,000円だが、ヘアセット込みだと5,000円~20,000円、ホテルや式場では4,000円〜20,000円程度、出張着付けは4,000円〜8,000円ほどです。

これは、着付けだけの料金なのか、ヘアセットを含むのか、出張費や早朝料金が別にかかるかどうかなど、条件によって変動します。

特に留袖や振袖などフォーマルな着物の場合は、帯の結び方や準備物も複雑なため、技術料が高くなる傾向があります。

また、結婚式や成人式など繁忙期の予約は早朝からになることも多く、追加料金が発生することもあります。こうした事情を考慮し、事前に見積もりを確認し、不明点は問い合わせるようにしましょう。

料金の安さだけで選ぶと、着崩れや着心地の悪さなど、当日に困るケースもあります。安心して任せられるプロを選ぶことが、当日の満足度にも直結します。

お礼と袋の種類と選び方

心付けを渡す場合には、現金を入れる袋の種類やマナーにも気を配りましょう。金額の大小に関わらず、丁寧な印象を与えるためには、適切な袋選びが大切です。

3,000円〜10,000円程度の金額であれば、一般的にはポチ袋が使われることが多いです。

選ぶときは水引が印刷されているものや、「御礼」「寿」などの表書きが入ったものを選ぶとフォーマルな場面でも安心です。派手すぎず、清潔感のあるデザインを意識しましょう。

袋には名前を書かず、受け渡し時に口頭で伝えるのが通例です。ただし、誰に渡すかを把握しやすくするため、外袋に付箋で役割名などをメモしておくと親や代理人でも対応しやすくなります。

ポチ袋の中に入れるお札は新札を使い、折らずに入れられる封筒サイズを選ぶのが基本です。小さめの袋に入れる場合は、三つ折りにして丁寧に包みましょう。

このように、心付けは金額よりも気持ちと丁寧な準備が重要です。袋選びも含めて、マナーを意識した対応が相手に好印象を与えます。

結婚式の留袖の着付けと心付けの注意点を総括

記事のポイントをまとめます。

- 心付けは義務ではなく感謝の気持ちを伝える手段である

- 式場や美容室によっては心付けの受け取りを禁止している場合がある

- 特別にお世話になったスタッフに絞って渡す方法もある

- 現金以外にお菓子や手紙などでも感謝の気持ちは伝えられる

- 着付け代は封筒に入れて丁寧に手渡すのが基本である

- 封筒には「御礼」や「心付け」と表書きをするのが一般的である

- 渡すタイミングは着付けの前後の落ち着いた場面が望ましい

- スタッフに渡す袋は略式のものでも構わないが清潔感を重視する

- 新札を用意し、折らずに入れられる封筒サイズを選ぶべきである

- 2000円程度の金額でも状況次第では失礼にあたらないことがある

- 成人式の着付けは華やかさや準備の量から費用が高めに設定される

- 結婚式の参列者の留袖着付けは比較的簡易で金額も抑えられる

- 両親が心付けを渡す場合は事前にリストと袋を準備しておくべきである

- 新郎側は両家のバランスを意識し、事前に役割を分担する必要がある

- お礼の袋には用途や金額に応じた適切な種類と書き方を選ぶべきである