卒業式という特別な日、思い出に残る写真を撮る機会も多いため、袴姿の見え方には細やかな配慮が求められます。中でも「袴を横から見たら姿が変なのでは?」と気になるという人は少なくありません。正面だけでなく、横や後ろからの印象は、他人の視線に大きく影響します。

この記事では、「卒業式袴 横から見える」部分の具体的なチェックポイントや、「脇あき」や「スリット 名前」などの構造的な特徴、さらには「隙間 名前」が見える原因と対策について詳しく解説します。

また、「袴 後ろ でっぱり」が目立ってしまう理由や、着姿に大きく影響する「着付け」の重要性も取り上げています。

さらに、男性と女性で異なる「袴の構造の違い(男と女の違い)」や、「卒業式の袴のタブーは?」とされるマナー面についても触れ、式典にふさわしい着こなしを総合的にサポートします。

この記事を読むことで、卒業式の袴姿をより美しく、自信を持って着こなすための知識が身につくでしょう。横から見ても、どの角度から見ても整った姿を目指したい方に役立つ内容です。

- 袴を横から見たときの見え方のポイントがわかる

- 脇あきやスリットが目立つ原因と対策がわかる

- 着付けや小物の工夫で印象が変わる理由が理解できる

- 袴姿におけるタブーやマナーの基本がわかる

袴姿を横から見たら?印象のポイント

- 卒業式で横から見えるポイントとは

- 脇あきが目立つ理由と対策

- スリットの名前の意味と役割

- 開きすぎる原因と直し方

- 隙間から名前が見えるのはなぜ?

卒業式で横から見えるポイントとは

卒業式で袴を着た際に横から見えるポイントは、意外にも多くの人が見落としがちな要素です。特に写真撮影や移動中など、正面以外から見られる機会が多いため、横からの印象も非常に大切になります。

まず注目すべきなのが「袴の隙間」や「脇あき」部分です。これらは動いたときに開きやすく、インナーが見えてしまうことがあります。

さらに、袴の下に履くスカートや着物の着付けがずれていると、見た目に違和感が出てしまう原因となります。

他にも、袴の「スリット」や帯の結び目の処理も重要です。動きに応じて開く可能性があるため、スリットが広がりすぎないよう、タイトすぎず緩すぎないサイズ感での着付けが求められます。

また、袴の「後ろのでっぱり」も横からの印象を左右します。帯や袴のタブの処理が甘いと、後ろ姿に不自然なふくらみが生まれ、横から見たときにシルエットが乱れて見えることがあります。

これらを踏まえると、袴姿を美しく見せるには、正面だけでなく横や後ろからのバランスも意識した着付けが必要です。写真に残る卒業式だからこそ、全方位からの見え方をチェックしておくと安心でしょう。

脇あきが目立つ理由と対策

脇あきが目立つ主な理由は、着付け時の調整不足とサイズ選びのミスにあります。袴や着物は体型にフィットするように着付けることが前提ですが、脇の部分はどうしても布の重なりが少なく、動きによって開きやすい構造です。

このとき、インナーや肌が見えてしまうことで、見た目に違和感を与えたり、マナー的に不安を感じさせてしまうこともあります。特に写真を撮る際や人とすれ違うときには、脇の開きが目立ちやすいため注意が必要です。

対策としては、まずサイズの合った着物と袴を選ぶことが大前提です。その上で、脇部分をしっかりと重ねるように着付けを行いましょう。

また、インナーには「見えても安心なデザイン」のものを選ぶことも有効です。例えば、襟元や袖口がしっかり閉じた和装インナーを着用すると安心感が増します。

さらに、着付け時に補正用のタオルなどを脇周りに軽く入れることで、布に厚みを持たせて開きを防ぐことも可能です。経験のある着付け師に相談するのもよい選択でしょう。

こうした細かい工夫によって、脇あきの目立ちを抑えつつ、より美しい袴姿を実現できます。卒業式という特別な日に自信を持って振る舞うためにも、脇あき対策は怠らないようにしましょう。

スリットの名前の意味と役割

袴における「スリット」とは、袴の両脇や前後に設けられた切れ込み部分を指す言葉です。このスリットには単なるデザイン的な意味だけでなく、機能的な役割もあります。

そもそも袴は足を包み込むような形状のため、歩いたり座ったりする際に動きやすさが求められます。そこで、スリットを入れることで足の可動域が広がり、動作がしやすくなるのです。これは現代のパンツスタイルで言えば、タイトスカートにスリットを入れるのと同じ発想といえます。

また、スリットは袴のシルエットにも影響を与えます。裾が広がりすぎないようにバランスを保ちつつ、布の流れや重なりに自然な立体感を出すためにも、スリットの位置と長さは計算されています。

一方で、スリットの「名前」についてですが、和装においては特別な呼び方がされているわけではなく、洋服と同様に「スリット」と呼ばれることが一般的です。和装の文脈でもこの用語が通用するため、特に区別する必要はありません。

こうして考えると、スリットは見た目の美しさだけでなく、着心地や動きやすさに大きく関係する重要な構造であることがわかります。

開きすぎる原因と直し方

袴が「開きすぎる」状態になるのは、主に着付けの不備やサイズのミスマッチが原因です。特に脇や前後のスリット部分が大きく開いてしまうと、インナーや肌が見えやすくなり、せっかくの袴姿が乱れて見える恐れがあります。

原因のひとつとして多いのが、帯の締め方が緩い、または袴を高すぎる位置で履いているケースです。

このような状態だと、動いたときに布が引っ張られてスリット部分が大きく開いてしまいます。また、袴そのもののサイズが体に合っていない場合にも、自然に開きやすくなります。

直し方としては、まず着付けの際に帯をしっかりと結ぶことが基本です。帯の位置はウエストのやや高めに固定し、袴のひもも水平になるよう整えると安定します。

加えて、袴のひもを巻く際には、体にフィットするようにしっかり調整し、ひもの結び目がずれないように注意しましょう。

もう一つの対策としては、スリット部分の内側に和装用のピンや目立たないクリップを使って軽く留める方法があります。これにより、不意に開いてしまうのを防ぐことができます。

着付けに不安がある場合は、専門の着付け師に依頼することも一つの手です。自分では見えにくい部分だからこそ、プロの技で美しい着姿を仕上げてもらうことが安心につながります。

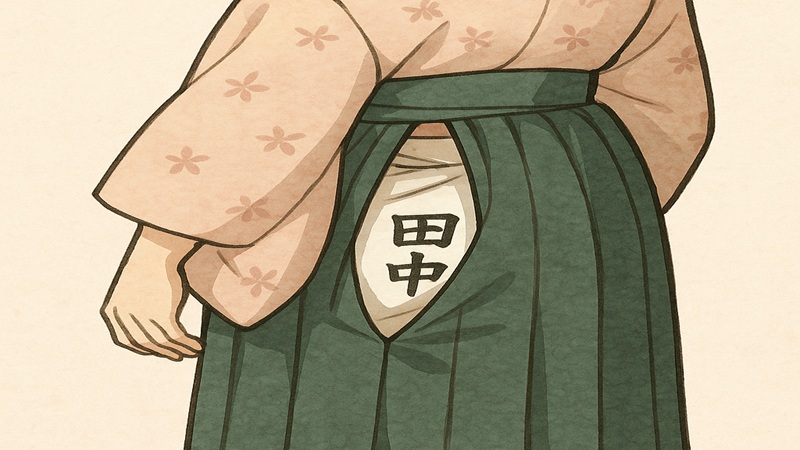

隙間から名前が見えるのはなぜ?

袴を着用した際、横や後ろから中の名前が見えてしまうことがあります。これは主に、袴の着方や構造に原因があります。

袴の内側に履くのは、通常「長襦袢(ながじゅばん)」や「着物」などで、その内側に学校指定の名札や名前入りのインナーを着ているケースが多く見られます。

動いた拍子に袴の脇部分が開いたり、着物の衿元がずれたりすると、そのインナーの名前が一時的に見えてしまうのです。

特に、卒業式などで貸衣装を使用する場合、サイズが完全に合っていなかったり、着付けが甘かったりすることも原因のひとつです。

袴には「脇あき」と呼ばれる構造があり、そこが開いたままだと中が見えやすくなります。これは通気性を高めたり動きやすくするための工夫ですが、注意が必要な部分でもあります。

対策としては、インナーの名札を外す、または見えない位置に付け替えることが基本です。また、着物の襟元をしっかり整え、動いてもずれにくいようピンやテープで軽く固定するのも効果的です。これらのひと工夫で、不意に名前が見えてしまう心配を減らせます。

袴姿を横から見たら気をつけたい点

- 男と女の違いとは

- 着付け次第で変わる印象

- 後ろのでっぱりはどう見える?

- 卒業式の袴のタブーは?を解説

- 見た目を整える小物の工夫

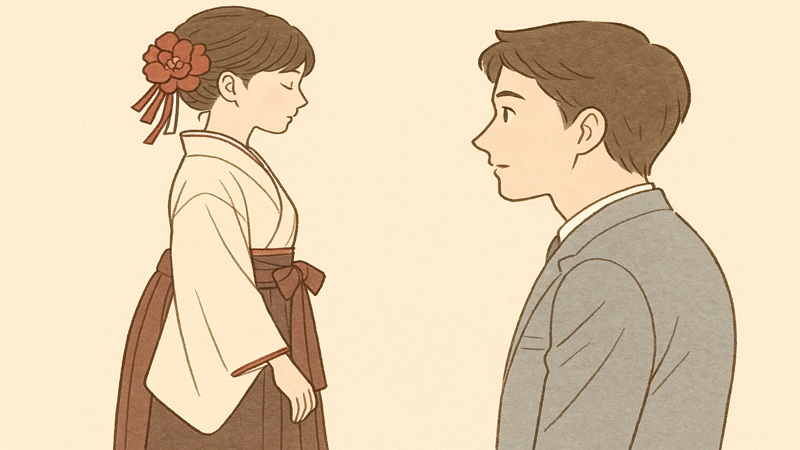

男と女の違いとは

袴は一見すると男女共通のように見えますが、実際には構造や着こなしにいくつかの違いがあります。見た目の印象を左右する重要なポイントです。

まず、形の違いから説明します。男性用の袴は「馬乗り袴(うまのりばかま)」と呼ばれ、左右に分かれたズボン型の構造をしています。

対して、女性用の袴は「行灯袴(あんどんばかま)」という、スカートのように広がったデザインが主流です。この違いにより、動き方やシルエットが変わってきます。

次に、着付けの位置にも差があります。男性は腰骨の位置に袴を締めることが多い一方で、女性はウエストより高い位置で固定します。これにより、女性の袴姿は足長効果が生まれ、全体的にすっきりとした印象になります。

また、帯の結び方も異なります。男性は帯を幅広に巻き、袴の後ろで帯が見えるようにしますが、女性は帯をやや細めに結び、見えないようにして袴の中に収めます。これにより、後ろ姿の印象も変わります。

このように、袴の着こなしには性別ごとの細かな工夫があり、全体のバランスやフォーマル感にも影響を与えています。袴姿を美しく見せるためには、こうした違いを理解しておくことが大切です。

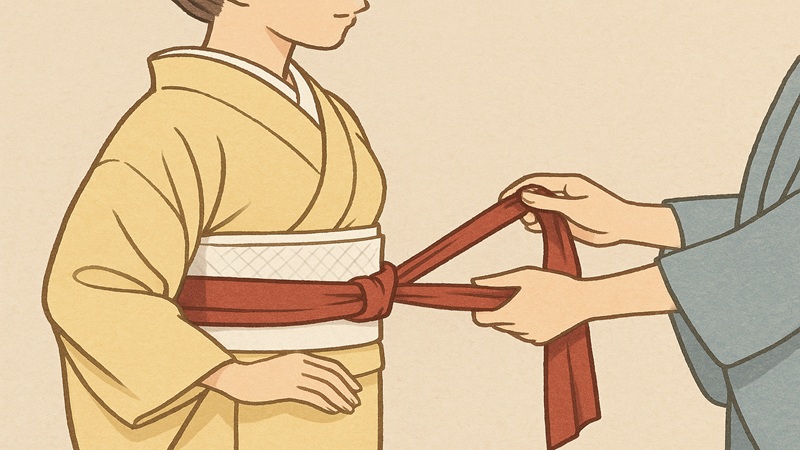

着付け次第で変わる印象

袴姿の美しさは、着付けの仕上がりに大きく左右されます。整った着付けは清潔感や品格を感じさせる一方で、着崩れや乱れがあると、全体の印象を損なう原因になります。

まず、袴の丈や帯の位置が適切でないと、足が短く見えたり、上半身が窮屈に見えたりすることがあります。特に女性の場合、袴を高めの位置で締めるのが基本ですが、この位置がずれているとバランスが悪くなり、スタイルが悪く見えてしまいます。

また、後ろのひだがきれいに出ていないと、後姿がもたついた印象になります。袴の後ろ姿は、ひだの整い方や袴の角度で大きく変化します。ひだが斜めに流れていたり、帯がずれていると、きちんと感が損なわれてしまうのです。

こうした点を整えるには、信頼できる着付け師に依頼することや、自分で鏡を使って後姿を確認することが大切です。着付け前に姿勢を整えることも、シワやズレの予防に繋がります。

このように、袴姿の印象は細かな着付けの工夫一つで大きく変わるため、事前の準備と丁寧な着付けが欠かせません。

後ろのでっぱりはどう見える?

袴を着用した際、後ろから見て「でっぱり」が気になるという声を耳にすることがあります。これは主に、帯や袴下(はかました)の結び方、または腰回りの着付けが原因となって起こります。

袴の後ろには「後板(うしろいた)」という硬めの板が入っており、帯の上に袴をのせるようにして着付けます。

この後板や帯の結び目が大きすぎたり、位置が高すぎたりすると、後ろ姿に不自然なふくらみが出てしまうのです。特に、帯をきつく巻きすぎると、袴が上に押し上げられ、腰が大きく見える傾向があります。

また、インナーやタオルなどで補正を入れている場合、その位置や量が適切でないとでっぱりの原因になります。こうした補正は身体の凹凸を整える目的で行いますが、やりすぎは逆効果です。

対策としては、補正の量を最小限にとどめつつ、帯や後板の位置を正しく整えることが重要です。着付けの最終チェックでは、後ろ姿を鏡で確認し、でっぱりが目立たないかをしっかり確認すると安心です。

後ろ姿は自分では見えにくいものですが、他人からは最も目に付きやすい部分のひとつです。丁寧な着付けと確認を怠らないことで、すっきりとした印象を保つことができます。

卒業式の袴のタブーは?を解説

卒業式の袴には、避けるべきマナー違反や見た目に関するタブーがいくつかあります。これらを知らずに着用すると、場の雰囲気にそぐわない印象を与えてしまう可能性があります。

まず、カジュアルすぎる髪型や派手なヘアカラーは、格式ある式典の場にはふさわしくありません。あくまで卒業という節目を祝う場であるため、清潔感と落ち着きを意識した髪型が基本です。また、髪飾りも大きすぎたり、キラキラしすぎる装飾は避けたほうが無難です。

次に、草履ではなくブーツを合わせるスタイルも人気ですが、学校によっては草履が推奨されている場合もあります。式の雰囲気や学校の規定を事前に確認しておくことが大切です。

さらに、着物の襟元が開きすぎていると、だらしない印象を与えてしまいます。しっかりと合わせることで、見た目にも美しく、格式にふさわしい装いになります。

このように、卒業式では「華やかさ」と「品の良さ」の両立が求められます。服装や小物選び、振る舞いにまで配慮することで、気持ちのよい思い出となる式を迎えることができるでしょう。

見た目を整える小物の工夫

袴姿を美しく仕上げるには、小物の選び方と使い方が大きなポイントになります。些細な工夫で、全体のバランスや洗練された印象を与えることが可能です。

例えば、伊達締めや腰ひもは着崩れ防止に欠かせません。これらを正しく使うことで、動いても袴や着物の位置がずれにくくなり、姿勢も整って見えます。

また、コーリンベルトを活用すれば、襟元が開きすぎるのを防ぎ、美しいVラインを保てます。

足元にも注目してみましょう。白足袋をきちんと履くことで、足元の清潔感が高まり、全体の印象が引き締まります。

さらに、草履やブーツを選ぶ際は、袴の丈とのバランスを考えることが重要です。丈が長すぎて引きずったり、短すぎて足が目立ちすぎると、せっかくの袴姿が台無しになってしまいます。

加えて、腰回りの補正用タオルも、小物のひとつとして忘れてはならないアイテムです。体の凹凸をなだらかにすることで、袴のラインがきれいに出て、後ろ姿まで整った印象になります。

このように、着物の見た目は小物の使い方ひとつで大きく変わります。全体のバランスを見ながら、必要な小物を適切に取り入れていくことが、美しい袴姿への近道です。

袴姿を横から見たら!気をつけたいポイント総括

記事のポイントをまとめます。

- 袴の脇あきは動くと開きやすくインナーが見える原因になる

- スリットは歩きやすさのための構造で広がりすぎに注意が必要

- 袴と着物のズレは横からの見た目に大きく影響する

- サイズが合っていない袴は脇や裾に隙間ができやすい

- 後ろのでっぱりは帯や後板の処理ミスが原因で目立つ

- 名札付きインナーが隙間から見えることがある

- 着崩れは写真映りや印象に大きな影響を与える

- 男性と女性では袴の構造や着る位置に違いがある

- タオルや補正アイテムの使い方で横姿の美しさが変わる

- 帯の位置やひもの締め方で袴のシルエットが整う

- 着物の襟元が開きすぎるとだらしなく見える

- 袴の丈と足元のバランスが横からの見栄えに直結する

- コーリンベルトなどの小物で襟元の乱れを防げる

- 脇あき対策には補正やピン留めが有効

- 着付けの完成度が横からの清潔感と美しさを決める