小紋に半幅帯を合わせたときに、なんとなくおかしい気がしてモヤモヤしていませんか。普段着としてのコーディネートなら大丈夫なはずなのに、このままお出かけしていいのか、周りから浮かないか、不安になってしまう場面って多いですよね。

特に江戸小紋のように少し格が高い着物だったり、どんな合わせる帯が正解なのか悩むシーンでは、名古屋帯や袋帯にした方がいいのか、半幅帯のままでいいのか判断が難しいところです。

着物や半幅帯や帯揚げの組み合わせや色合わせに自信が持てないとき、半幅帯のマナーは?という疑問も同時に出てきやすいかなと思います。

さらに、半幅帯の結び方を変えた方がいいのか、帯揚げを足した方がきちんと感が出るのか、半幅帯は洗えませんか?といった実用面の不安もありますよね。

江戸小紋に合わせる帯をどう選ぶか、着物と半幅帯と帯揚げのバランスをどう整えるかが分かると、小紋と半幅帯の組み合わせが一気に心強い味方に変わります。

このページでは、そんなあなたのモヤモヤを一つずつほぐしていきます。着物を楽しむうえでの「これっておかしいのかな?」を一つひとつ整理していくつもりなので、肩の力を抜いて読み進めてもらえたらうれしいです。

- 小紋に半幅帯がおかしいと言われる理由と本当のところ

- シーン別に見る小紋と半幅帯のTPOとマナー

- 結び方や帯揚げを含めた大人向けコーディネートのコツ

- 江戸小紋に合わせる帯選びと半幅帯を使うときの判断基準

小紋に半幅帯はおかしいのか。基準を解説

まずは、小紋に半幅帯を合わせること自体がおかしいのかどうか、全体像から整理していきます。このパートでは、「なんとなく違和感がある」理由を分解して、どこからがおかしいのか、どこまでは問題ないのかを一緒に確認していきましょう。

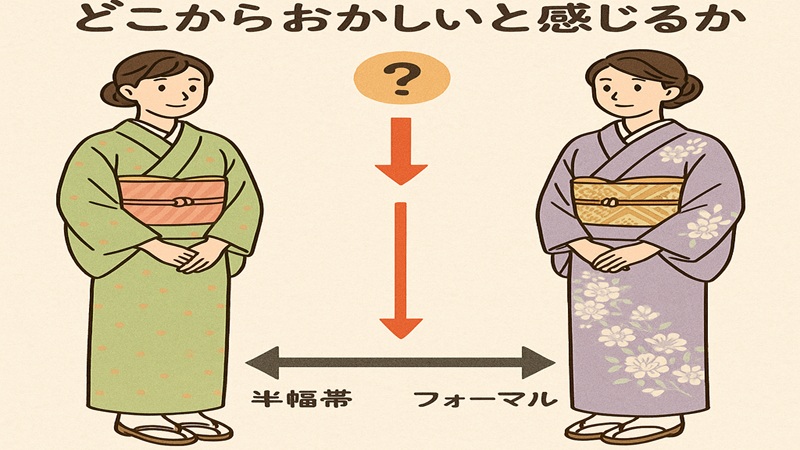

どこからがおかしいと感じるか

小紋に半幅帯は、本来カジュアル〜街着のおしゃれとしてはまったくおかしくありません。私自身、カフェへのお出かけや気軽な観劇には、小紋に半幅帯という組み合わせをよく使います。

ただ、年代や立場によって「おかしい」のラインが違うのがややこしいところなんですよね。

たとえば、年配の方の中には「外出に半幅帯=家着か浴衣の延長」という感覚を持っている方もいます。一方で、今のカジュアル着物派の中では、半幅帯は街着コーデの定番です。この感覚のギャップが、「自分のコーデはおかしいのでは?」という不安を生みやすいポイントです。

さらに、おかしいと感じられやすいのは、次のようなときです。

- 場の雰囲気がフォーマル寄りなのに、帯がラフすぎる

- 着物の格に対して半幅帯がカジュアルすぎる

- 柄や色のバランスがちぐはぐで浴衣っぽく見える

- 結び方が可愛らしすぎて、大人の雰囲気とミスマッチ

- 同行する人の服装とのギャップが大きい

つまり、小紋に半幅帯そのものがNGなのではなく、「場の格」「着物と帯の格」「見た目のバランス」の3つが揃っていないときに「おかしい」と感じられやすいというイメージでとらえておくと分かりやすいかなと思います。

もう少し具体的に言うと、カジュアルな小紋に半幅帯で近所のカフェや友達とのランチに行くのは、まったく問題ありません。でも、同じコーデのまま「会社の表彰式」「親戚の結婚披露宴」のようなフォーマル寄りの場に行くと、どうしてもラフすぎる印象になります。

この「場とのギャップ」が大きくなればなるほど、人はそこに違和感を覚えて「おかしい」と感じるわけです。

あなたが今「おかしいのかな」と悩んでいるとしたら、それはセンスがないからではなく、きちんと場にふさわしくありたいという気持ちが強いからこそ。

まずはその感覚を大事にしつつ、このあとで紹介するTPOや格の考え方を、自分なりのものさしとして取り入れていってもらえると嬉しいです。

結び方の基本

同じ小紋と半幅帯でも、結び方次第で印象はガラッと変わります。カジュアルな場ならリボン系の結び方でもOKですが、大人の街着として楽しみたいなら、落ち着いたシルエットの結び方にしてあげるのがおすすめです。

ここを少し工夫するだけで、「浴衣っぽさ」や「子どもっぽさ」がぐっと抑えられますよ。

大人の小紋に合いやすい結び方

- カルタ結び(ぺたんとした四角い形で、すっきり見える)

- 文庫結びを少し縦長にしてボリュームを抑えたアレンジ

- お太鼓風に見せる「なんちゃってお太鼓」アレンジ

- 片わな結びなど、左右非対称でこなれ感を出す結び方

特にお太鼓風の結び方は、「半幅帯の気楽さ」と「お太鼓のきちんと感」を両立できるので、小紋との相性がとてもいいです。帯揚げ風の布を足して結び目を隠すだけでも、ぐっと落ち着いた雰囲気になりますよ。

結び方を選ぶときは、あなたの身長や体型とのバランスも大切です。

背が高めの方が帯をふんわり大きく結びすぎると、全体のボリュームが上半身に集まりすぎて重たく見えることがありますし、小柄な方が帯をコンパクトに結びすぎると、少し寂しい印象になることもあります。鏡の前で、後ろ姿をスマホで撮ってみると客観的に判断しやすいですよ。

半幅帯は結び直しがしやすい帯なので、最初から「一発で完璧」を目指さなくて大丈夫です。家で何パターンか結んでみて、「自分の体型にしっくりくる形」を1〜2種類見つけておくと、お出かけ直前に迷わなくなります。

また、結び方の印象は、帯のハリ・厚みにも左右されます。ハリのある博多織はカルタ結びやお太鼓風向き、柔らかいポリエステルは文庫系のアレンジが得意、というように、手持ちの帯の特徴を見ながら使い分けてみてください。

そうすると同じ小紋・同じ半幅帯でも、「今日は少しきちんと」「今日は思い切りカジュアル」など、気分に合わせた表現がしやすくなってきますよ。

コーディネート例

次に、小紋と半幅帯のコーディネートを考えるときの軸を整理しておきます。ポイントは格・色・柄の3つです。ここを押さえておけば、「なんとなく変」「悪くはないけどしっくりこない」というモヤモヤから抜けやすくなります。

格のバランスをそろえる

カジュアル小紋(ポリエステルや遊び柄の小紋)なら、半幅帯はぴったりの相棒です。ただし、江戸小紋寄りの上品な小紋や、生地感がしっかりした正絹小紋の場合は、博多織など少し格のある半幅帯を選んだ方が全体のバランスが整います。

さらに、帯の素材や織り方によって、「同じ半幅帯でもきれいめ寄り/カジュアル寄り」があります。

- 博多織の半幅帯…シャープで大人っぽい。きれいめカジュアル向き

- 木綿の半幅帯…素朴であたたかい雰囲気。普段着・街歩き向き

- ポリエステルの半幅帯…扱いやすく、雨の日や旅行にも便利

総柄小紋と帯の格合わせについては、より詳しく知りたい場合に、総柄の小紋に合わせる帯の選び方と格に合う着こなし術も参考になると思います。

色と柄で「浴衣っぽさ」を防ぐ

色と柄の組み合わせも、小紋半幅帯コーディネートでは重要なポイントです。

- ビビッドカラー同士の組み合わせは子どもっぽく見えやすい

- 白地の小紋+明るい帯は浴衣に見えやすい

- 大人っぽくしたいときは、グレー・紺・深緑などの落ち着いた色をどこかに入れる

- 柄×柄の場合は、柄の大きさを変えて「大+小」の組み合わせにする

たとえば、小花柄の小紋に細かい縞の半幅帯、幾何学模様の帯に無地に近い小紋、というように、「どちらかを主役にして、どちらかを脇役にする」とキレイにまとまりやすいです。

迷ったときの鉄板は、「着物:柄物」「帯:無地に近いもの」です。ここをベースにして、帯揚げや帯締めで少しだけ色を足していくと、落ち着いていながら今っぽさも出せますよ。

コーディネートは慣れるまで悩む時間も長いですが、「今日はこの組み合わせで行ってみよう」と決めて一日過ごしてみることも大事な経験です。

帰宅してから写真を見返して、「ここをもう少しこうしたいな」と感じたところを、次のコーデに活かしていきましょう。

お出かけする場合のTPO

「このコーデでどこまでお出かけしていいの?」という不安も大きいですよね。ざっくり分けると、次のようなイメージです。ここでは、シーンごとにどのくらいまで小紋+半幅帯が許容されやすいかを見ていきます。

| シーン | 小紋+半幅帯 | おすすめの工夫 |

|---|---|---|

| 近所への買い物・カフェ | 問題なくOK | 足元はカジュアルな草履やブーツも相性◎ |

| 友人とのランチ・カジュアルな飲み会 | OK | 帯や小物を少しきれいめにして写真映えを意識 |

| カジュアルな観劇・ライブ | 演目や会場がラフならOK | 長時間座っても楽な結び方を選ぶ |

| 高級レストランのディナー | ややグレー | できれば名古屋帯に。半幅帯ならお太鼓風に |

| 結婚式・式典・入学式 | 基本的にNG | 訪問着や色無地+袋帯にチェンジを検討 |

フォーマル寄りのシーンほど、半幅帯は避けた方が安心です。迷う場面では、小紋に名古屋帯や洒落袋帯を合わせた方が、周囲の目を気にせず過ごせます。

とはいえ、地方のお祭りや地域の集まりなど、「そこまで格式ばっていないけれど、ちょっときれいにして行きたい」という場もありますよね。

そういうときは、小紋+半幅帯でも素材や色を落ち着かせることで、十分「きちんと感」を出すことができます。

たとえば、ツヤ感のある正絹小紋に、博多織の半幅帯、お太鼓風の結び方、落ち着いた色の帯揚げ風の布をプラスするイメージです。

逆に、半幅帯で完全カジュアルを楽しみたい日は、思い切ってスニーカーやブーツを合わせてみるのもアリです。足元を変えるだけでも、「今日は本気のお出かけモード」「今日はとことんラクに楽しむ日」と、メリハリのある着物ライフになりますよ。

帯揚げとのバランス

小紋に半幅帯を合わせるときに、「帯揚げって使っていいの?」とよく質問をいただきます。半幅帯は帯枕を使わないため、帯揚げは本来必須ではありません。ただ、帯揚げ風の布を足すことで、きちんと感や華やかさをプラスすることは可能です。

たとえば、なんちゃってお太鼓風の結び方をするときに、帯の上辺にふんわりと布を見せると、名古屋帯に近い雰囲気になります。このとき、本物の帯揚げを使ってもいいですし、細長いスカーフなどで代用してもOKです。

注意したいのは、帯周りが情報過多になってしまうことです。小紋の柄も帯の柄もにぎやかなのに、さらに帯揚げと帯締めを強い色にすると、一気にごちゃごちゃした印象になります。どこか一つは抜け感のある色を選んで、全体のバランスを意識しましょう。

帯揚げを使うかどうか迷ったときの目安は、「今日の自分は、どれくらいきちんとしたいか」です。

カフェやちょっとしたお出かけなら帯揚げなしで気楽に、きれいめレストランや観劇なら、帯揚げ風の布をプラスして、ワンランク上の雰囲気を目指すイメージで使い分けるとよいかなと思います。

色選びも大切で、帯揚げの色を着物の柄の一色から拾ってあげると、一気に「上級者っぽいまとまり」が出ます。逆に、全く関係ない派手色を足すと、そこだけが浮いて見えやすいので要注意。

最初は、生成り・グレー・淡いベージュなど、どんな着物にも馴染みやすい色から揃えていくのがおすすめです。

帯揚げは、あくまで「サブの役者」です。主役はあくまで着物と帯。帯揚げを足すことで、自分の気持ちが「今日は少し背筋を伸ばそう」と整うなら、ぜひ積極的に取り入れてみてくださいね。

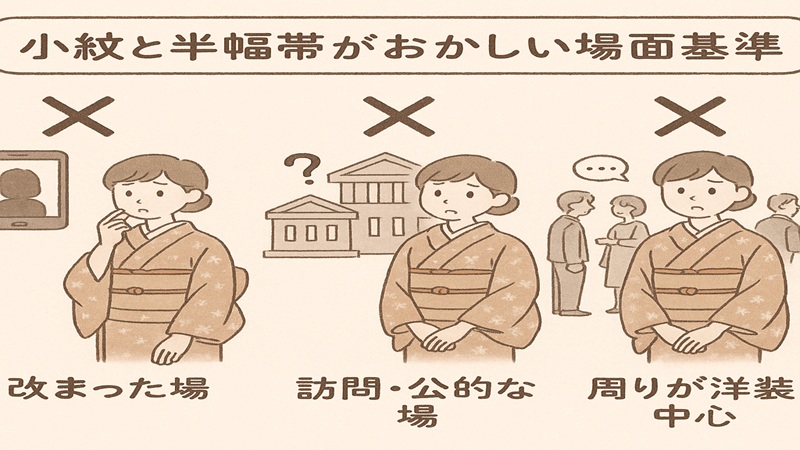

小紋と半幅帯がおかしい場面の判断基準

次のブロックでは、「さすがにここは小紋と半幅帯だとおかしいかな」という場面や、江戸小紋に半幅帯を使うときの判断基準について整理していきます。合わせる帯の格やマナーの観点から見ておくと、迷うシーンでも落ち着いて選べるようになります。

江戸小紋には合うか?

江戸小紋は、小紋の中でもぐっと格が上がる存在です。鮫、行儀、角通しなどの細かい柄は、遠目には無地に見えるくらい上品で、紋が入るとセミフォーマルとしても着られます。だからこそ、「江戸小紋に半幅帯って、さすがにおかしい?」と感じてしまう方が多いんですよね。

この江戸小紋に半幅帯を合わせていいかどうかは、「どんな場面で着るか」で判断が分かれます。

- フォーマルに近いシーン(式典、あらたまった挨拶、お茶会の本席など)では半幅帯は避ける

- 観劇や美術館、ドレスコードがスマートカジュアル程度までのレストランでの食事など「よそ行き」レベルなら、格のある半幅帯なら検討の余地あり

- 普段のお出かけや街歩きなら、江戸小紋をあえてカジュアルダウンする目的で半幅帯を使うのもあり

たとえば、紋なしの江戸小紋を、友人とのランチや美術館めぐりに着ていくなら、博多織の半幅帯+お太鼓風の結び方で、とても素敵な「大人のよそ行きカジュアル」になります。

一方、同じ江戸小紋でも、親族の集まりや目上の方との正式な会食などでは、半幅帯ではなく名古屋帯か袋帯にした方が、相手への敬意も伝わりやすいです。

ポイントは、「江戸小紋を、今日はどこまで格上げ(または格下げ)して着たいのか」を先に決めることです。そこが決まると、おのずと帯の選択肢も絞れてきます。

江戸小紋に合わせる帯については、フォーマル寄りのケースを中心に江戸小紋に合わせる帯は?フォーマル用帯の格とTPO完全解説で詳しく解説しています。そちらもセットで読んでもらうと、全体像がつかみやすくなると思います。

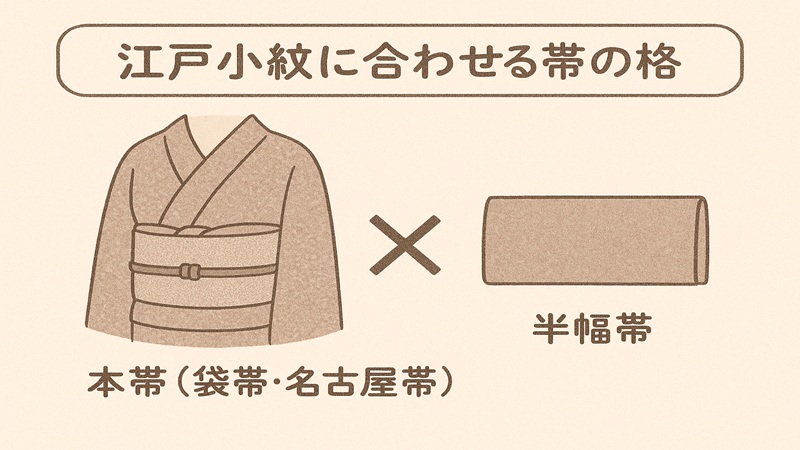

江戸小紋に合わせる帯の格

江戸小紋に合わせる帯を考えるとき、まず押さえておきたいのが帯の格の階段です。これをイメージできるようになると、「この場面ならここまでの帯」「この江戸小紋にはこの帯」という判断がスムーズになります。

- 袋帯…もっともフォーマル寄り。紋付き江戸小紋+袋帯で準礼装に

- 名古屋帯…フォーマル〜カジュアルまで幅広くカバー

- 半幅帯…基本的にはカジュアル。格を上げたいときは、博多織やしっかりした織りのものを

江戸小紋の柄や生地感によっても、しっくり来る帯は変わります。細かい柄で色も落ち着いている江戸小紋なら、銀糸の入った名古屋帯や、光沢のある袋帯がとてもよく映えます。

一方で、少し遊びのある色柄の江戸小紋なら、博多の半幅帯で「ちょっときれいめカジュアル」に振るのも素敵です。

フォーマル寄りの場面では、江戸小紋に半幅帯は基本的におすすめしません。カジュアルな場で楽しむと割り切るなら、素材や柄を上品にまとめることで違和感を減らせます。

また、同じ帯でも「結び方」で格の印象は変わります。名古屋帯をお太鼓に結ぶのか、変わり結びにするのかで雰囲気は大きく変わりますし、半幅帯でもお太鼓風に結べば、見た目の印象は一段階アップします。

江戸小紋を着るときは、帯の種類だけでなく、「どう結ぶか」まで含めてトータルで考えてあげると、失敗が減っていきますよ。

半幅帯は洗えませんか?注意点

小紋に半幅帯を合わせる機会が増えると、気になってくるのが「半幅帯は洗えませんか?」という実用的な問題です。特に、飲食の場や屋外イベントなどでは、帯にシミがついてしまうこともありますよね。ここでは、半幅帯の洗える・洗えないの目安と、扱いの注意点をまとめます。

洗える半幅帯・洗えない半幅帯

- ポリエステルや木綿の半幅帯…自宅で手洗いできるタイプが多い

- 正絹の半幅帯…基本的には自宅洗いはNG。専門のクリーニングへ

- 金銀糸や箔が入ったもの…ダメージを受けやすいので必ずプロに相談

最近のポリエステル帯は「洗える帯」として販売されていることも多く、ネットに入れて洗濯機の手洗いコースで洗えるものもあります。

ただし、洗濯表示は必ず確認してください。表示マークは、繊維製品の取扱い表示に関するJIS規格にもとづいて決められていて、その内容は消費者庁が公開している「新しい洗濯表示」などの資料で確認できます。

洗濯・漂白・乾燥・アイロン・クリーニングの可否がマークごとに定められているので、必ず一度チェックしてみてください(出典:消費者庁「新しい洗濯表示」)。

正絹の半幅帯は、家庭での水洗いは基本的におすすめしません。色落ちや縮み、風合いの変化が起きやすく、一度失敗すると取り返しがつかないことも多いからです。

シミがついてしまったときも、こすったり自己流でシミ抜きをする前に、着物専門のクリーニング店に相談した方が結果的に安心で、費用も抑えられることが多いですよ。

ここでお伝えしているケア方法は、あくまで一般的な目安です。帯の素材や仕立てによって適切な扱いは変わりますので、正確な情報は各メーカーやクリーニング店の公式案内をご確認ください。最終的な判断は、信頼できる専門家にご相談いただくのが安心です。

また、半幅帯は芯地が入っているものも多く、長時間水に浸けると芯と表地の縮み具合が変わって、波打ったりヨレてしまうこともあります。

どうしても自宅で部分洗いしたい場合は、目立たないところで色移りテストをしてから、ごく狭い範囲だけを短時間で、やさしくたたき洗いするイメージでケアしてあげてくださいね。

着物と半幅帯と帯揚げの色合わせ

着物と半幅帯と帯揚げの色合わせは、小紋コーデの楽しさでもあり、難しさでもあります。「この組み合わせ、なんかちぐはぐな気がする…」というときは、色の役割分担が曖昧になっていることが多いです。まず意識したいのは、ベースカラー・サブカラー・差し色という3つの役割です。

色合わせの基本ステップ

- 着物の地色をベースカラーと考える

- 半幅帯はベースカラーと相性の良いサブカラーにする

- 帯揚げや帯締めは、差し色として少量だけ効かせる

たとえば、グレー地の小紋に深い青の半幅帯を合わせたら、帯揚げは淡い藤色や生成りを選ぶと、大人っぽくまとまります。ここでショッキングピンクや真っ赤を持ってくると、差し色が「効きすぎてしまう」ことも多いです。

迷ったときは、帯揚げを着物か帯のどちらかと同系色にすると失敗しにくくなります。まずは馴染ませる色合わせに慣れてから、少しずつ遊びのある差し色にチャレンジしていくのがおすすめです。

季節感を出したいときは、色のトーンで遊ぶのも楽しいです。春夏なら、ミントグリーン・レモンイエロー・水色などの明るめの帯揚げを、秋冬なら、ボルドー・マスタード・こげ茶など深みのあるトーンを1色だけ足してあげると、グッと季節感のあるコーデになります。

もう一つのポイントは、「顔まわりにくる色」です。帯揚げは帯のすぐ上、顔に近い位置に来るので、あなたの肌色がきれいに見える色を選ぶと、全体の印象がワンランクアップします。

鏡の前で何色か当ててみて、「顔色がパッと明るく見える色」をメモしておくと、帯揚げ選びがぐっと楽になりますよ。

半幅帯のマナーは?TPO解説

最後に、半幅帯のマナーについても整理しておきましょう。小紋に半幅帯がおかしいかどうかは、TPOの捉え方が大きく関わってきます。ここを押さえておくと、「この場面で半幅帯は失礼にならないかな?」という不安がかなり軽くなります。

半幅帯がふさわしい場面

- カジュアルなお出かけ(カフェ、ショッピングなど)

- 友人同士の食事会・気軽な集まり

- カジュアルな観劇やイベント

- 花火大会、お祭りなどの行事

- 近所への習いごとや着付けの稽古

これらのシーンでは、半幅帯だからといってマナー違反になることはほとんどありません。むしろ、長時間のお出かけでも疲れにくく、椅子にも座りやすいので、「着物を楽しみながら無理なく過ごせる」という意味で、半幅帯はとても頼もしい存在です。

避けた方がいい場面

- 結婚式や披露宴、格式ある式典

- 入学式・卒業式など、家族の節目の行事

- 会社の公式行事やかしこまったパーティー

- お茶会の本席など、格式が重んじられる場

こうした場面では、小紋に袋帯や名古屋帯を合わせる方が安心です。特に「小紋に袋帯はおかしい?」と感じている方には、帯の格合わせを詳しくまとめた小紋に袋帯はおかしい?失敗しない着物と帯の格合わせの方法もおすすめです。

マナーに関しては地域差や世代差もあり、「絶対にこうでなければならない」という答えはありません。

このページでお伝えしている内容は、あくまで一般的な考え方として参考にしていただき、最終的には、ご家族や主催者、着付けの先生など身近な専門家の意見も踏まえて判断してみてください。

半幅帯は、あくまでも「カジュアル寄りの帯」です。その前提を忘れずに、「今日はカジュアルでOKな場か」「少し改まった場か」を意識して選んでいけば、大きくマナーから外れることはまずありません。

分からないときは、フォーマル寄りに振っておく、つまり名古屋帯や袋帯を選んでおくと安心ですよ。

小紋と半幅帯はおかしいのか判断基準を総括

ここまで、小紋と半幅帯の関係をいろいろな角度から見てきましたが、改めてまとめると、小紋に半幅帯おかしいという考え方は「場と組み合わせ次第」だと考えています。

- 普段着やカジュアルなお出かけなら、小紋に半幅帯はむしろ王道

- フォーマル寄りの場や、江戸小紋など格高めの小紋では半幅帯は避けるのが無難

- 「おかしい」と感じられやすいのは、場の格・着物と帯の格・見た目のバランスがちぐはぐなとき

- 結び方や帯揚げの使い方で、カジュアルにもきちんとにも寄せられる

小紋半幅帯おかしいかどうかに悩んだときは、ぜひ「今日はどんな場に行くのか」「自分はどんな雰囲気でいたいのか」を一度言葉にしてみてください。そのうえで、着物と帯の格、色柄のバランス、マナーの3つを意識して選んでいけば、大きく外すことはありません。

着物は、正解が一つだけの世界ではありません。ルールやマナーは「相手や場への思いやり」として大切にしつつも、その中であなたらしい楽しみ方を見つけるのが、いちばん豊かな着物ライフだと私は思っています。

このページが、「小紋と半幅帯っておかしいのかな…」という不安を少しでも軽くして、あなたのコーデの幅を広げるきっかけになっていたらうれしいです。

もし迷ったときは、公式の情報や信頼できる専門家の意見も参考にしながら、あなたのペースで一歩ずつチャレンジしてみてくださいね。

※このページの内容は、一般的な着物のTPOやお手入れの考え方を整理したものであり、すべての場面での判断を保証するものではありません。

具体的なシーンやお手入れ方法について不安がある場合は、主催者やご家族、着付けの先生、クリーニング店などの専門家にも確認してみてください。