総柄の小紋に合わせる帯の選び方ガイド

- 小紋と江戸小紋の違いは何?

- 飛び柄小紋の格との比較ポイント

- 京小紋の柄の特徴と帯の選び方

- 着物と帯の組み合わせの色の基本

- 着物に合わせる一般的な帯は?

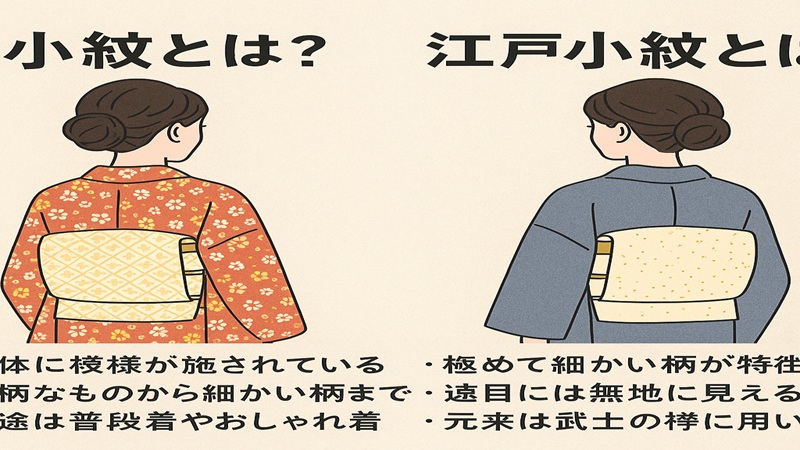

小紋と江戸小紋の違いは何?

小紋と江戸小紋は、どちらも模様が全体に施された着物ですが、格式や用途に明確な違いがあります。両者の違いを理解することで、適切な場面での着こなしが可能になります。

まず、小紋は全体に同じ模様が繰り返されている着物で、普段着やおしゃれ着として親しまれています。模様の大きさやデザインの自由度が高く、季節感や個性を表現しやすいのが特徴です。

例えば、幾何学模様や植物柄、縁起物など幅広いバリエーションがあり、帯や小物とのコーディネートも楽しめます。

一方、江戸小紋は小紋の一種ですが、極めて細かい柄を染める技法が使われており、遠目には無地に見えるほどの精密さが特徴です。も

ともとは武士の裃に使われていた背景があり、定め柄と呼ばれる家紋的な意味を持つ柄もあります。代表的な柄に「鮫」「行儀」「角通し」があり、これらは江戸小紋三役と称されています。

さらに、江戸小紋に一つ紋を入れることで略礼装とみなされ、式典やお茶席にも着用が可能になります。これは一般的な小紋にはない格式であり、江戸小紋ならではの強みです。

ただし、江戸小紋は格式が上がる分、柄が控えめで落ち着いた印象になるため、若々しさや華やかさを演出したい場面には向かないこともあります。好みに応じて、場面に合わせた選び方を心がけましょう。

このように、小紋と江戸小紋は見た目の違いだけでなく、使える場面や持つ意味にも違いがあります。どちらを選ぶかは、目的や装いたいイメージによって変わってきます。

飛び柄小紋の格との比較ポイント

飛び柄小紋は、小紋の中でも格式が高めに位置づけられる着物です。他の小紋と比較してどのような格を持ち、どのような場面で適しているのかを知っておくと、装いに失敗しにくくなります。

飛び柄小紋は、柄と柄の間に広い余白がある「飛び柄」と呼ばれる模様配置が特徴です。この柄付けは、控えめながらも上品な印象を与えるため、付け下げや色無地と同等に扱われることもあります。

たとえば、飛び柄小紋に袋帯を合わせることで、入学式やお茶のお稽古といったやや格式のある場にも対応可能です。

一方、総柄の小紋は着物全体に模様が連続して施されており、より華やかで個性的な印象になります。カジュアルな場面では映えるものの、格式が求められるシーンでは飛び柄小紋ほどの万能性はありません。

注意点としては、飛び柄小紋であっても紋が入っていない場合は、礼装とは認められないことがある点です。そのため、略礼装として正式な場で着たい場合は、一つ紋を加えると安心です。

また、飛び柄小紋は年齢を問わず着こなしやすく、帯や小物で印象を変えられる点でも優れています。

名古屋帯を合わせれば街着やランチなどの軽い外出に、袋帯を合わせればセミフォーマルな席にも対応できます。

このように、飛び柄小紋は小紋の中でも応用範囲が広く、格式を求める場にも適した着物です。用途や場面に応じて、他の小紋と使い分けることで、より的確な着こなしができるようになります。

京小紋の柄の特徴と帯の選び方

京小紋は、色彩の美しさと多彩な柄表現が魅力の着物です。繊細な職人技が光る染色技法によって仕上げられており、見た目の華やかさだけでなく、着る人の印象にも深みを与えます。

まず、京小紋の柄は非常に豊富です。江戸小紋と比べて色数が多く、複数の型紙を用いて描かれるため、花鳥風月や古典文様などの具象的なモチーフが目立ちます。

絵柄に動きがあり、華やかな中にも上品さがあるのが特徴です。また、淡い色合いから鮮やかなものまで色調のバリエーションも広く、幅広い年代の方が楽しめるのも強みです。

こうした京小紋には、落ち着いた雰囲気の名古屋帯が一般的に選ばれます。名古屋帯であれば、日常のお出かけから観劇やランチ会などのきちんと感が求められるシーンまでカバーできます。

柄の華やかさを活かすためには、帯は無地に近いものや控えめな柄のものを選ぶとバランスが良くなります。

一方で、箔を抑えた袋帯を合わせれば、やや改まった席にも対応可能です。ただし、過剰に豪華な帯を選ぶと、着物の格とのバランスが崩れることがあるため注意が必要です。

柄と色、そして帯との相性を丁寧に見極めることが、京小紋を上品に着こなすためのポイントになります。

このように、京小紋は柄の華やかさと自由度の高さが魅力ですが、帯との組み合わせ次第で印象が大きく変わります。柄と色の主張が強めな着物だからこそ、帯は控えめにして全体の調和を取る工夫が大切です。

着物と帯の組み合わせの色の基本

着物と帯の色の組み合わせには一定のルールがあります。これは見た目の美しさだけでなく、TPOに合わせた印象づくりにも関わってくるため、配色の基本を知っておくことが重要です。

まず押さえておきたいのは、着物と帯の「同系色」と「反対色」の使い分けです。同系色とは、例えば青系の着物に紺や水色の帯を合わせるように、色味を統一する方法です。

これにより全体がまとまり、上品で落ち着いた印象になります。特にフォーマルな場では、この統一感が好まれる傾向があります。

一方で、反対色(補色)を使うと、印象にメリハリが生まれます。たとえば赤い着物に緑系の帯、紫に黄色などの組み合わせが該当します。

ただし、どちらもビビッドな色合いで強く主張すると、バランスが崩れがちです。このような場合には、片方を淡めにするなどして調和を図るとよいでしょう。

また、柄の中に使われている色を帯に取り入れる方法も効果的です。着物の模様に使われている色を帯で拾うことで、自然なつながりができ、全体が美しくまとまります。さらに帯揚げや帯締めでも同様の色を意識すると、より完成度の高いコーディネートになります。

ただし、季節感や年齢に合った色選びを意識することも忘れてはいけません。春は桜色や若草色、夏は涼しげな藍色や白、秋は深い赤や黄土色、冬は墨黒や藍鉄色など、季節に応じた配色にすることで、より粋な着こなしが叶います。

このように、着物と帯の色の組み合わせは、基本のルールを知るだけで印象が大きく変わります。色のバランスを意識すれば、初心者でもセンスよく着こなすことができるでしょう。

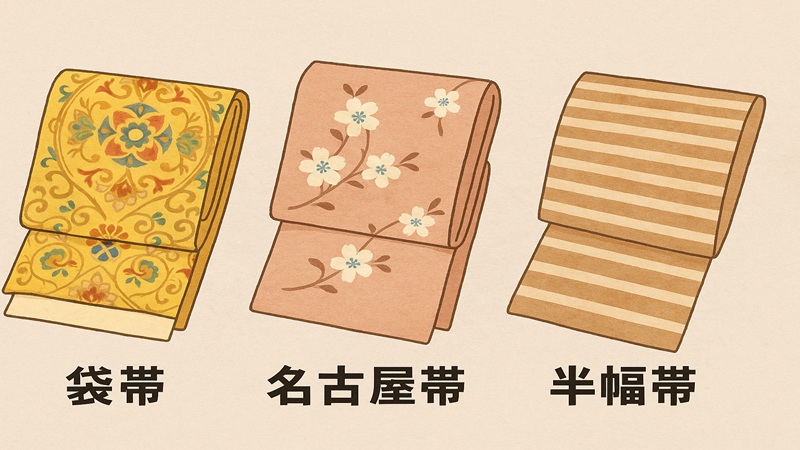

着物に合わせる一般的な帯は?

着物に合わせる帯にはいくつか種類がありますが、TPOや着物の格に合わせた選び方が必要です。帯の種類ごとの特徴を理解しておくことで、シーンにふさわしい装いができます。

一般的によく使われる帯には、「袋帯」「名古屋帯」「半幅帯」の3種類があります。

まず袋帯は、最も格の高い帯の一つです。金銀の糸や箔を使った華やかな柄が特徴で、フォーマルな着物に用いられます。

代表的な着用例は、黒留袖や訪問着、振袖などです。格式ある式典や結婚式にふさわしい帯で、結び方は「二重太鼓」が基本となります。

次に名古屋帯は、準礼装からカジュアルまで幅広く使える帯です。一重太鼓で結ぶため、袋帯に比べて着付けが簡単で、実用性があります。

合わせる着物は、小紋や紬、付け下げ、色無地などです。名古屋帯は柄の種類が豊富で、場面に応じた選び分けがしやすい点も魅力です。

最後に半幅帯は、もっともカジュアルな帯として知られています。浴衣やウール、綿の着物、カジュアルな小紋などに合わせて使われます。

文庫結びやリボン結びなど、アレンジの自由度が高いことから、日常的なお出かけや趣味の場にも最適です。

このように、着物に合わせる帯は「格式」「使う場面」「着物の種類」を基準に選ぶ必要があります。帯の選択によって、同じ着物でも印象が大きく変わるため、基本の知識を押さえることが大切です。

総柄の小紋に合わせる帯のコーデ術

- 総柄の小紋に合わせる帯のコーデ術

- 着物と帯の組み合わせ画像と柄で見る例

- 着物(訪問着)の格と小紋の違い

- 袋帯を合わせるケース

- 小紋の柄と帯柄の調和ポイント

着物と帯の組み合わせ画像と柄で見る例

着物と帯の組み合わせを視覚的に理解するには、実際の画像や柄の例を見るのが効果的です。ここでは代表的な柄と、それに合う帯の種類やコーディネートの方向性を解説します。

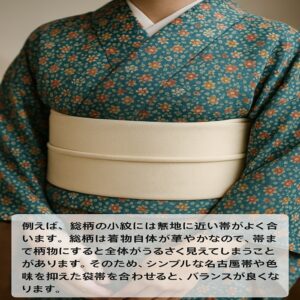

例えば、総柄の小紋には無地に近い帯がよく合います。総柄は着物自体が華やかなので、帯まで柄物にすると全体がうるさく見えてしまうことがあります。そのため、シンプルな名古屋帯や色味を抑えた袋帯を合わせると、バランスが良くなります。

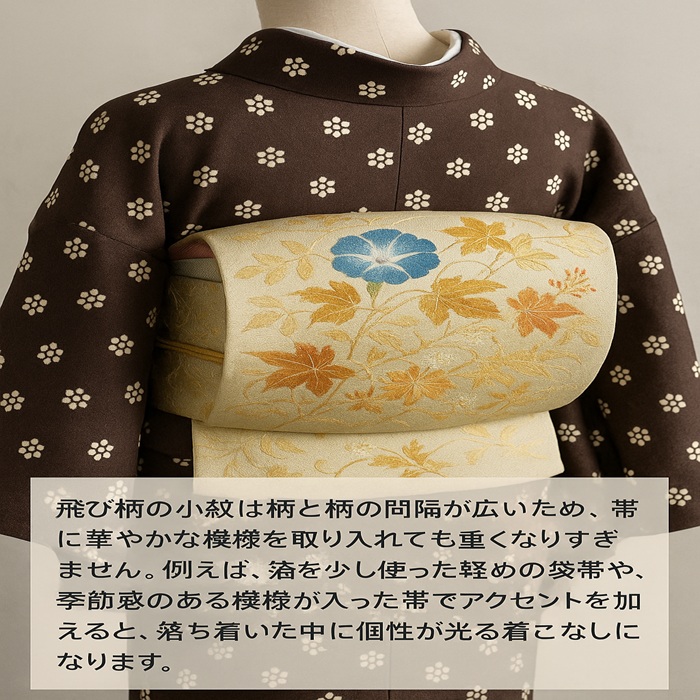

一方、飛び柄の小紋は柄と柄の間隔が広いため、帯に華やかな模様を取り入れても重くなりすぎません。例えば、箔を少し使った軽めの袋帯や、季節感のある模様が入った帯でアクセントを加えると、落ち着いた中に個性が光る着こなしになります。

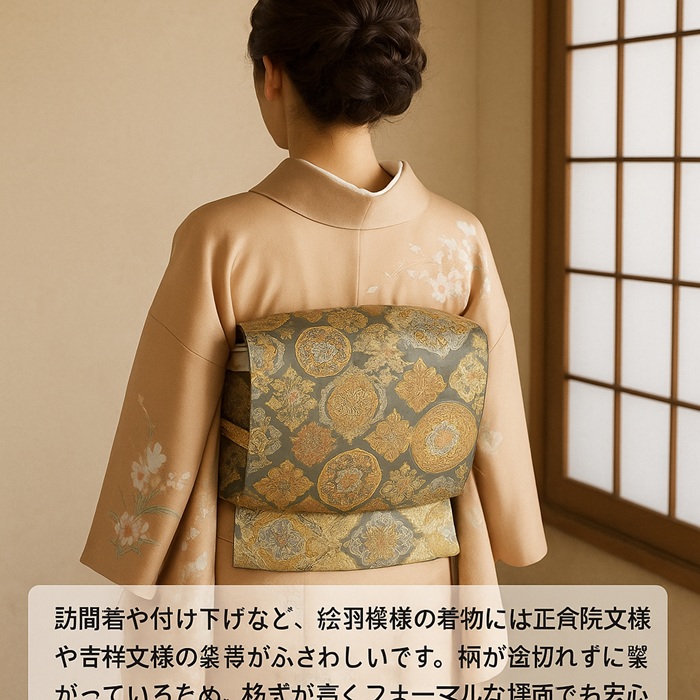

訪問着や付け下げなど、絵羽模様の着物には正倉院文様や吉祥文様の袋帯がふさわしいです。柄が途切れずに繋がっているため、格式が高く、フォーマルな場面でも安心して着用できます。こういった着物には、帯にも一貫した格式やテーマ性を持たせると、全体の統一感が増します。

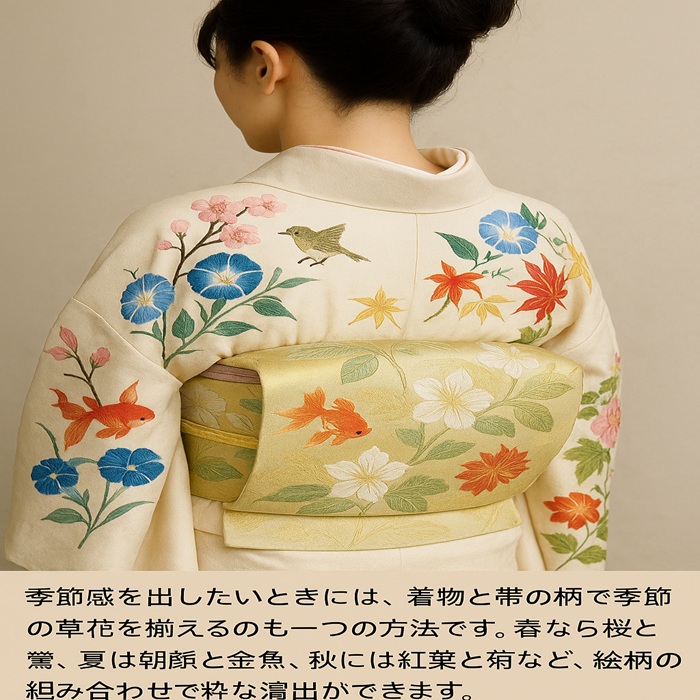

また、季節感を出したいときには、着物と帯の柄で季節の草花を揃えるのも一つの方法です。春なら桜と鶯、夏は朝顔と金魚、秋には紅葉と菊など、絵柄の組み合わせで粋な演出ができます。

画像でコーディネート例を見る際は、「着物の柄の密度」「帯の柄の大きさ」「色の組み合わせ」の3つに注目すると、具体的な組み合わせ方の理解が深まります。これにより、自分で組み合わせを考えるときにも応用しやすくなります。

着物(訪問着)の格と小紋の違い

訪問着と小紋はどちらも人気のある着物ですが、格の違いにより着用できる場面や合わせる帯が変わってきます。混同しやすい二つですが、基本を押さえておくことで着こなしの幅が広がります。

まず訪問着は「準礼装」に分類され、フォーマルな場にも着用できる着物です。肩から裾にかけて一枚の絵のように柄が繋がる「絵羽模様」が最大の特徴です。

式典、結婚式の披露宴、入学式、七五三など、改まった席でも堂々と着られる格式の高さがあります。また、紋を入れることでより格が上がります。

一方、小紋は「外出着」または「おしゃれ着」として扱われ、普段使いからちょっとしたお出かけに向いています。

生地全体に同じ模様が繰り返し入っているため、見た目は華やかでも、格としては訪問着より下です。例えば友人とのランチや観劇、街歩きなどのカジュアルシーンに適しています。

ここで注意したいのは、小紋の中でも「江戸小紋」や「飛び柄小紋」など一部の種類は、一つ紋を加えることで略礼装に近い扱いが可能になることです。ただし、正式な式典では訪問着の方が安心して着用できます。

このように、訪問着は準礼装としてフォーマルな場にふさわしく、小紋はカジュアルなシーンで自由に楽しむ着物だと覚えておくと、場面に合った選び方がしやすくなります。

袋帯を合わせるケース

袋帯は着物に合わせる帯の中でも高い格式を持ち、主にフォーマルな着物との組み合わせに使用されます。ただし、全ての袋帯が同じ格というわけではなく、柄や織り方によって使い分けが必要です。

基本的に袋帯は、黒留袖・色留袖・訪問着・振袖などの正装や準礼装と組み合わせます。とくに金糸・銀糸を使用した豪華な柄の袋帯は、結婚式や式典など華やかな場にふさわしい帯です。

訪問着との組み合わせでは「二重太鼓」という格式高い結び方をするのが一般的で、落ち着いた品格を演出できます。

ただし、帯の柄が豪華すぎると小紋との格の差が生まれてしまい、ちぐはぐな印象を与える可能性があります。

そのため、袋帯を小紋に合わせる際は、柄が控えめで落ち着いたトーンの帯を選ぶとバランスが取りやすくなります。

袋帯は格を上げたいときに非常に便利な帯ですが、着物の種類や場面とのバランスを意識することが重要です。TPOを踏まえた帯選びが、美しい和装を完成させる鍵になります。

小紋の柄と帯柄の調和ポイント

小紋に帯を合わせるとき、柄同士の調和はコーディネートの仕上がりを大きく左右します。着物と帯のバランスを整えることで、上品で統一感のある印象を与えることができます。

まず意識したいのは「主張する柄はどちらかを決める」ということです。小紋が華やかで柄が密な場合、帯は控えめな模様や無地に近いものを選ぶと、全体がすっきりまとまります。

逆に、飛び柄や江戸小紋などシンプルな着物には、個性的な帯を合わせることでアクセントを生み出せます。どちらも柄が強いと、視覚的にうるさく見えるため注意が必要です。

また、柄の「大きさ」と「密度」も大切な要素です。小さな柄が細かく入った小紋には、大ぶりな柄の帯を合わせるとバランスが取れます。

たとえば、行儀や角通しといった江戸小紋には、花や古典文様が大胆に描かれた帯を合わせることで、双方が引き立ちます。

次に注目したいのが「柄のテーマ」です。季節や縁起、伝統文様など、意味を持った柄同士を組み合わせることで、見た目だけでなくストーリー性のある装いが完成します。

例えば、春の草花が描かれた小紋に、蝶や鶯の帯を合わせると、季節感のある優雅な雰囲気が演出できます。

とはいえ、完璧な組み合わせを狙いすぎると、かえって堅苦しくなりがちです。あえて帯に遊び心を取り入れたり、帯締めや帯揚げで色を調整したりすることで、コーディネートに個性と柔らかさが加わります。

このように、柄と柄のバランスは「主張の強弱」「柄の大きさ」「テーマ性」で考えると失敗しにくくなります。調和の取れた着こなしは、見る人にも着る人にも心地よさを与えてくれるものです。

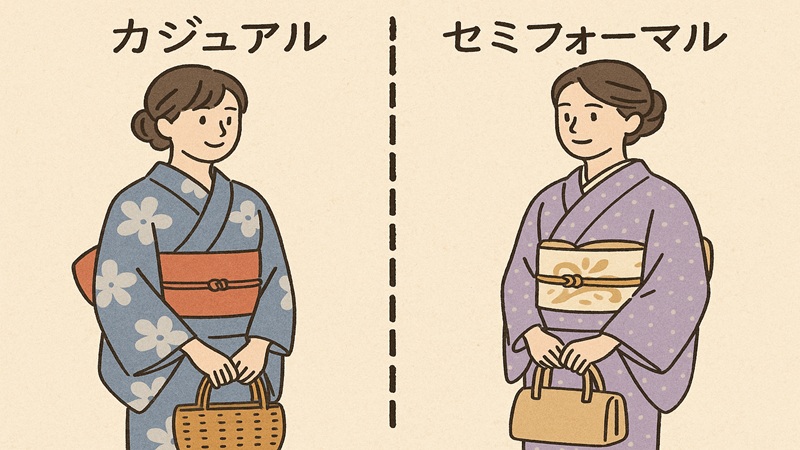

カジュアルとセミフォーマルの境界線