この記事では、TPOに応じた判断基準や色合わせのコツ、伊達襟の色選びや付け方について丁寧に解説します。

また、重ね衿がいらない場面や、なしでも美しく決まる訪問着の着こなし術もご紹介。色無地との組み合わせや、半衿との違い、必要なものリストの確認ポイントまで幅広くカバーします。

フォーマルからカジュアルまで、訪問着コーディネートに迷ったときの参考にしていただける内容となっています。

- 重ね衿が必要かどうかの判断基準

- フォーマルシーンにおける重ね衿のマナー

- 重ね衿なしでも成立するコーディネート方法

- 訪問着に必要なアイテムや色合わせの基本

訪問着に重ね衿は必要なし?コーディネートの基本

- いらない?判断ポイント

- フォーマルで必要な場面とは

- 結婚式の重ね衿マナーと色の選び方

- 半衿との役割の違いを解説

訪問着との色合わせのコツとは

いらない?判断ポイント

重ね衿は、必ずしもすべての訪問着に必要というわけではありません。TPOやコーディネート全体のバランスによっては、使わなくても十分に上品に仕上がる場合があります。

重ね衿がいらないと判断できるシーンの一つが、格式ばらないカジュアル寄りの訪問着を着用する場面です。

例えば、家族との食事会や少人数の観劇など、そこまで格式が求められない場合には、あえて重ね衿を付けず、すっきりとした印象にまとめるのも一つの選択肢です。

また、着物の柄や帯に存在感がある場合、そこに重ね衿まで加えると全体が過剰になり、かえってバランスを崩すことがあります。

華やかすぎると場にそぐわなくなることもあるため、落ち着いた印象に仕上げたいときは重ね衿を省くという方法も有効です。

ただし、重ね衿をつけないことで「手抜き」に見えてしまう可能性もあるため、ほかの小物や全体のコーディネートに配慮する必要があります。帯や帯揚げでしっかりと華やかさや格を保ちましょう。

つまり、重ね衿がいらないかどうかは、「場の格式」「着物の格」「全体の装いバランス」の3つを見極めることがポイントです。

フォーマルで必要な場面とは

フォーマルな場に訪問着で出席する場合、重ね衿は格式を保つうえで欠かせないアイテムとされています。装いに重厚感と華やかさを加える役割があるからです。

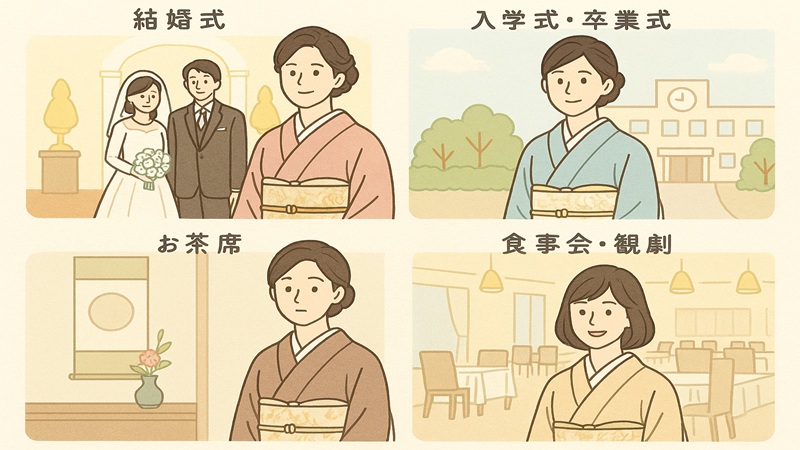

例えば、結婚式や格式のある式典、子どもの入学式・卒業式といったセレモニーでは、重ね衿を取り入れることで、場にふさわしい丁寧な印象を演出できます。

特に結婚式では「慶びが重なる」という意味合いを込めて、重ね衿を使うのが良いとされています。

また、礼装に分類される訪問着や色無地に紋が入っている場合は、装い全体にフォーマル感を出すためにも重ね衿の着用が適しています。

白や淡い色、金銀の刺繍入りなど、TPOに合った色選びを心がけると、より整った印象になります。

一方で、同じ訪問着でも着用するシーンによって重ね衿の必要性は変わります。例えば、カジュアルな会食などでは省略しても問題ありませんが、フォーマル度の高い場では「つけるのが常識」とされることもあります。

このように、訪問着に重ね衿が必要かどうかは、場の格式と求められる服装の格に応じて判断することが重要です。

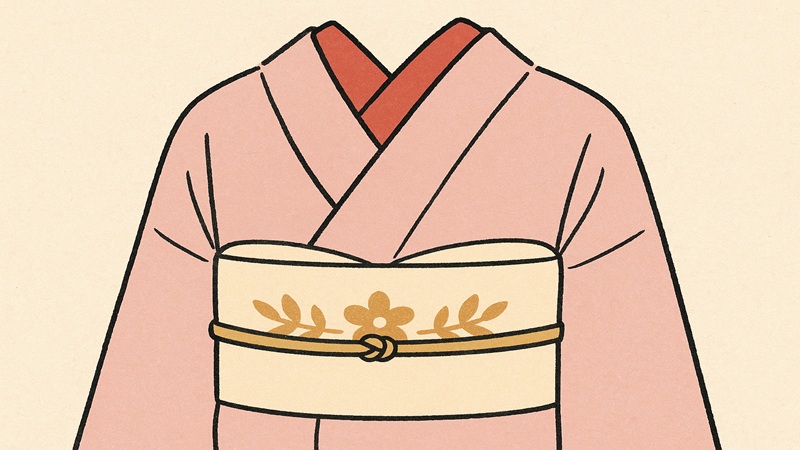

結婚式の重ね衿マナーと色の選び方

結婚式に訪問着を着て参列する場合、重ね衿(伊達衿)は着物の格式を高めるアイテムとして非常に有効です。

特に慶事においては「慶びを重ねる」という意味合いもあり、重ね衿を使うことで気持ちのこもった装いになります。

マナーとして押さえておきたいのは、派手すぎず、上品に見える色を選ぶことです。例えば、白・淡いピンク・薄い藤色・金・銀などが代表的です。

これらの色は華やかさを保ちつつ、主役である新郎新婦よりも目立たない印象を与えるため、失礼になりにくいとされています。

一方、赤や濃い紫、黒などの重ね衿は、着物全体の印象が強くなりすぎることがあり、場によっては避けたほうがよい場合もあります。あくまで控えめながらも華やかに、を意識した色選びが大切です。

また、柄のある重ね衿を使う場合は、控えめな刺繍が入ったもの程度に留めておきましょう。大きな装飾や派手なラメ入りは、カジュアルな印象や違和感を与える可能性があります。

このように、重ね衿は結婚式の場での気遣いや品格を表すための重要な要素です。場にふさわしい色とデザインを選び、落ち着いた華やかさを意識したコーディネートを心がけましょう。

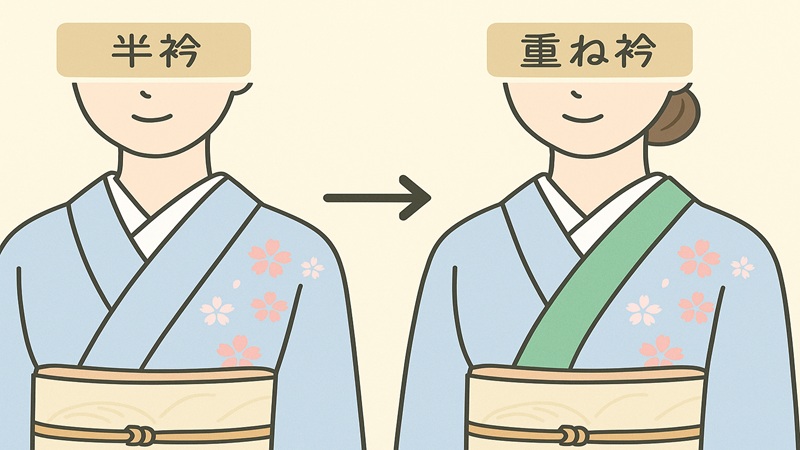

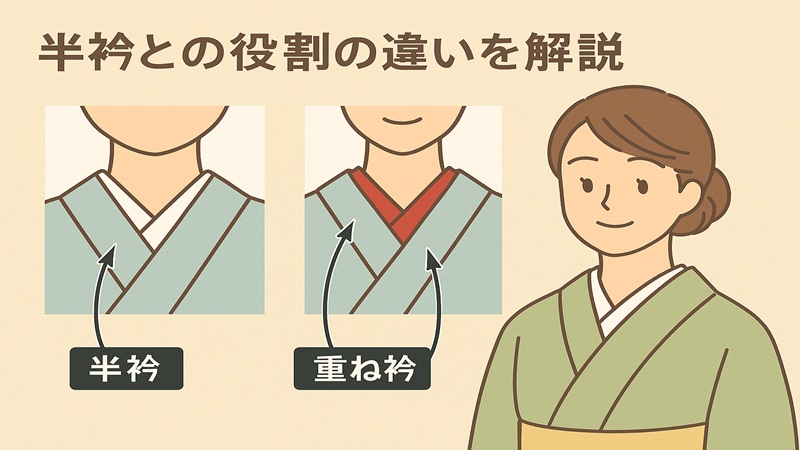

半衿との役割の違いを解説

重ね衿と半衿はどちらも襟元を飾るものですが、目的と役割は大きく異なります。混同しやすいアイテムですが、それぞれの特徴を理解しておくと着物の装いがより深く楽しめます。

まず半衿(はんえり)は、長襦袢に縫い付けて使う白い布で、主に肌に触れる襟元の汚れを防ぐための実用的な役割を担っています。

汗やファンデーションが着物本体に付かないようにしつつ、顔まわりの清潔感を保つ効果もあります。

これに対して重ね衿(伊達衿)は、着物の襟と半衿の間に挟み込むようにして使う装飾的なパーツです。実用性よりも「重ね着しているように見せる」視覚的な効果が重視されており、華やかさや格式を高めるためのものです。

また、半衿は着物を着る際に必ず必要とされる基本的なアイテムである一方、重ね衿は省略可能な装飾品です。

つまり、半衿がないと着付けが成立しないのに対し、重ね衿はコーディネートの一部として自由度が高い位置づけにあります。

こうして見てみると、半衿は「着物の基本」、重ね衿は「装いの格を上げるための選択肢」と捉えるとわかりやすいでしょう。どちらも襟元に関わるアイテムですが、それぞれの違いを理解した上で適切に使い分けることが、きもの美人への第一歩です。

訪問着との色合わせのコツとは

重ね衿を美しく見せるためには、着物との色合わせが非常に重要です。色の組み合わせ次第で、装い全体の印象が上品にも華やかにも変化します。

基本的には、着物の地色に対して「同系色」または「調和する差し色」を選ぶのが安心です。同系色とは、例えば薄紫の着物に対して藤色の重ね衿を合わせるような、色の系統を揃えたコーディネートのことです。統一感が出て、落ち着いた雰囲気に仕上がります。

一方で、差し色として「反対色」や「補色」を取り入れると、襟元にアクセントが生まれます。たとえば、クリーム色の訪問着に抹茶色の重ね衿、あるいはピンク系の着物に鶸(ひわ)色の衿を合わせると、上品さを残しつつ引き締まった印象になります。

ただし、着物と同じ色をそのまま重ね衿に使用すると、境界が曖昧になり、せっかくの重ね衿が目立たなくなってしまいます。色味は揃えつつも、少し濃いめ・淡いめなど、トーンに変化をつけることがポイントです。

柄入りの重ね衿やラメ、刺繍が入ったタイプを使う場合は、着物の柄とケンカしないよう、なるべく控えめな色を選ぶと失敗しにくくなります。特にフォーマルな場では、華やかさと落ち着きのバランスを意識しましょう。

このように、色合わせは単に好きな色を選ぶのではなく、着物の色調やTPOに合わせて調整することが、美しい着姿の秘訣です。

訪問着に重ね衿は必要なし?正解コーディネート術

- なしでも映える訪問着コーディネート

- 伊達襟の色選びと色無地に合う配色とは

- 訪問着に必要なものリストで完全確認

- 重ね衿を使わないときの付け方と工夫

- シーン別!コーディネート実例

なしでも映える訪問着コーディネート

重ね衿を使わなくても、訪問着のコーディネートを十分華やかに整えることは可能です。むしろ、あえて重ね衿を省略することで、すっきりとした印象や洗練された雰囲気を演出できます。

例えば、着物の地色や柄に存在感がある場合、重ね衿を加えると情報量が多くなりすぎてしまうことがあります。

そんなときは、帯や帯揚げ、帯締めといった他の小物で全体の格を高めることで、重ね衿がなくても十分にフォーマルな着こなしが完成します。

色合わせに迷ったときにも、無理に重ね衿を取り入れないという選択肢は有効です。着物と半衿、帯回りのカラーを丁寧に調和させることで、余計な色を加えずとも品の良いスタイルが実現します。

ただし、重ね衿がないと襟元がややシンプルに見えるため、特に格式が求められる場では、帯や髪飾りなどで華やかさを補う工夫が必要になります。

このように、重ね衿を使わなくても訪問着を美しく着こなす方法はあります。全体の調和とシーンに合った引き算の美学を意識することが、洗練された着こなしにつながります。

伊達襟の色選びと色無地に合う配色とは

伊達襟(重ね衿)の色選びは、コーディネート全体の印象を左右する重要なポイントです。とくに色無地と合わせる場合は、着物に柄がない分、伊達襟の色が視線を集めやすいため、慎重に選びましょう。

まず基本として、色無地に対しては「同系色」か「アクセントになる差し色」のどちらかが選ばれます。同系色を選ぶと、全体に統一感が生まれ、落ち着いた印象に仕上がります。たとえば、淡いピンクの色無地には、少し濃いピンクや藤色の伊達襟がよく合います。

一方で、控えめな色無地には「アクセントカラー」で華やかさを足すという選択もあります。例えば、グレーやベージュの色無地に赤や緑などの差し色を取り入れると、襟元がパッと映えて華やかさを加えることができます。ただし、あくまで上品に見える範囲に留めることが大切です。

色選びに迷ったときには、帯や帯揚げ・帯締めなど他の小物の色に合わせるとバランスが取りやすくなります。重ねすぎるとごちゃついて見えるため、全体で使う色の数を3〜4色に収めるとまとまりのある装いになります。

色無地はシンプルだからこそ、小物の色使いで個性を表現できます。伊達襟の色選びにこだわることで、格式を保ちつつ、自分らしいコーディネートを楽しむことができるでしょう。

訪問着に必要なものリストで完全確認

訪問着をきちんと着こなすには、着物本体以外にも多くのアイテムが必要になります。とくに初めての方にとっては「何を用意すれば良いのか分からない」という不安がつきものです。ここでは、訪問着を着る際に揃えておきたい基本の持ち物をリスト形式で整理します。

| カテゴリ | 必要なもの |

|---|---|

| 着物まわり | ・訪問着 ・長襦袢(半衿付き) ・袋帯(フォーマル用) ・帯揚げ ・帯締め ・伊達襟(必要に応じて) |

| 着付け小物 | ・肌襦袢(またはきものスリップ) ・足袋(白が基本) ・腰紐(4〜5本) ・伊達締め(2本) ・帯枕 ・帯板(前板) ・衿芯 ・コーリンベルト(1〜2本) ・補正用のフェイスタオルまたは補正パッド |

| 外出用アイテム | ・草履(フォーマル用は金銀系が主流) ・和装バッグ(小ぶりで華やかなもの) ・髪飾り(アップスタイルに合わせる) |

このように、訪問着をきちんと着るためには、細かい小物を含めて多くの準備が必要です。事前にチェックリストを使って確認し、足りないものがないように備えることで、当日の着付けや外出もスムーズに進めることができます。

訪問着はフォーマルな装いである分、持ち物にも格式と整いが求められます。着物だけに目を向けず、小物や補正の準備まで丁寧に整えることが、美しい着姿につながる第一歩です。

重ね衿を使わないときの付け方と工夫

重ね衿を使わない場合でも、訪問着の襟元を美しく整えるためには、いくつかの工夫が必要です。重ね衿がない分、襟元の印象はよりシンプルになりますが、そのぶん清潔感やバランスが求められます。

まず重視したいのが、半衿の選び方と付け方です。白の塩瀬や絽縮緬といった素材で、丁寧に半衿を長襦袢に縫い付けることが基本になります。衿芯をしっかり通して、ピシッとした襟元に仕上げることで、重ね衿がなくても整った見た目になります。

このとき、半衿を少し広めに見せると、襟元に自然な華やかさが出せます。逆に見せ幅が狭すぎると寂しい印象になるため、顔まわりのバランスを見ながら調整することが大切です。

また、重ね衿がない分、帯周りの色使いでアクセントを出すのも一つの工夫です。たとえば、帯揚げに淡いピンクや藤色など、柔らかな差し色を入れることで、全体の印象にメリハリがつきます。

帯締めも同様に、やや光沢のあるものや金糸が入ったタイプを選ぶと、格式を保ちながら華やかさを演出できます。

このように、重ね衿を省略する場合でも、他のアイテムや着付け技術で上品に仕上げることは十分に可能です。控えめながらも丁寧な印象を与えるために、細部の調整を意識してみましょう。

シーン別!コーディネート実例

訪問着のコーディネートは、シーンに応じて色使いや小物の組み合わせを変えることがポイントです。ここではいくつかの代表的なシーンごとに、重ね衿を使った実例をご紹介します。

【結婚式】

結婚式に参列する場合は、全体に華やかさと礼儀正しさが求められます。例えば、薄桃色の訪問着に白の重ね衿、金糸入りの帯揚げ、白×金の帯締めを合わせると、上品ながらも慶びを感じさせるスタイルになります。重ね衿は金や白、または淡い藤色などが好相性です。

【入学式・卒業式】

お子様の式典では、控えめで落ち着いた印象のコーディネートが好まれます。淡いグレーや薄水色の訪問着に、白や鶸色(ひわいろ)の重ね衿を合わせると清潔感と柔らかさが出ます。帯はシンプルな袋帯に、淡い帯揚げ・帯締めで優しさを意識しましょう。

【お茶席】

お茶席では、あまり華美な装飾は避けた方が無難です。このため、重ね衿を省略する、または着物に近い色合いで極力目立たないような色を選ぶのが基本です。色無地や付け下げに、白の半衿と控えめな小物で落ち着いた装いが求められます。

【食事会・観劇】

カジュアルすぎず、適度な華やかさが求められる場面では、個性を表現できる機会でもあります。ピンクやベージュの訪問着に、ラメ入りやレース調の重ね衿を取り入れることで、遊び心のある装いが完成します。小物に季節感のある色を加えるのもおすすめです。

このように、TPOに応じて重ね衿や帯まわりの選び方を変えることで、訪問着の印象は大きく変わります。自分が出席する場の格式や雰囲気を考慮して、調和の取れた装いを心がけましょう。

訪問着に重ね衿は必要なし?コーディネートの例を総括

記事のポイントをまとめます。

- 重ね衿はTPOによって必要かどうかが決まる

- カジュアルな場では重ね衿なしでも問題ない

- フォーマルな場では重ね衿が格を保つ役割を持つ

- 結婚式では「慶びが重なる」意味で重ね衿が好まれる

- 半衿は実用性重視、重ね衿は装飾性重視のアイテム

- 重ね衿を使うかどうかは全体のバランスで判断する

- 着物の柄や帯が華やかなら重ね衿は省略しても良い

- 地味な色無地には重ね衿でアクセントを加える方法もある

- 色合わせは同系色か差し色を意識するとまとまりやすい

- 重ね衿を使わない場合は半衿の見せ方に工夫が必要

- 帯周りの小物で華やかさを補うことで格を保てる

- 場にふさわしい配色選びが装いの完成度を高める

- 柄入り重ね衿は控えめなデザインを選ぶのが基本

- シーン別に小物や色使いを調整することで印象が変わる

- 訪問着を美しく着こなすには細部までの準備が重要