着物を着る冬のお出かけで、「ショールだけでも大丈夫?」と気になったことはありませんか?

本記事では「着物 ショール マナー 冬 ショールだけ」と検索してたどり着いた方に向けて、着物にショールを合わせるときの基本的な使い方や巻き方、季節ごとの工夫までを詳しく解説します。

冬にショールだけで出かける際の注意点はもちろん、春や夏にも活用できる素材やコーディネートのポイントにも触れています。

また、ショールの色選びや着物に合うショール 大判タイプの選び方、留め具の使い方など、実用面とマナーの両方から着こなしをサポート。初めてショールを取り入れる方でも安心して読める内容となっています。

着物とショールの相性を上品に整えるヒントを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 冬にショールだけで外出する際のマナーや注意点

- ショールの正しい使い方や巻き方の基本

- 季節別に適した素材やショールの選び方

- 着物と調和する色や留め具の工夫

着物のショールのマナーは?冬にショールだけはOK?

- 使い方と基本マナー

- 冬にショールだけで外出は大丈夫?

- 春におすすめの活用術

- 夏の素材と透け感が鍵

- つける時期はいつ?

使い方と基本マナー

着物にショールを合わせるときには、見た目の美しさと実用性の両方を意識する必要があります。ショールは肩からふんわりと羽織り、前は軽く手で押さえて使うのが一般的です。

固定するための留め具は基本的に用いませんが、風の強い日や手を塞ぎたくない場面では、ブローチやピンで軽く留めると便利です。

また、ショールの使い方にはいくつかマナーがあります。まず、ショールはあくまでも防寒具であり、室内に入ったら必ず外すのが基本です。

外さずにそのまま過ごすと、着物に慣れた人からは「着物の扱いに不慣れな人」と思われてしまうこともあります。

特にフォーマルな場所では注意が必要です。ショールを羽織ったまま挨拶をしたり、写真に写ることはマナー違反とされる場合もあります。

脱いだショールはバッグの上に軽く掛ける、もしくは畳んで膝に置くなど、所作も含めて美しく見せる工夫が求められます。

加えて、着物とショールの色や質感のバランスも大切です。ショールだけが浮いて見えないよう、着物の地色や柄から1色を拾って調和を持たせると、全体がまとまりのある印象になります。カジュアルな装いでは差し色で遊ぶのも一案ですが、品のある仕上がりを意識しましょう。

ショールはシンプルに羽織るアイテムだからこそ、使い方ひとつで印象が大きく変わります。ちょっとしたマナーを押さえることで、着物姿をより一層引き立てることができます。

冬にショールだけで外出は大丈夫?

寒い季節に着物で外出する際、ショールだけで過ごすのは状況によって適切ではないこともあります。

防寒という点において、ショールは首元や肩回りは守れても、前を閉じられないため、風を通しやすく全体の防寒性はやや劣ります。

言い換えれば、近所への短時間の外出や車移動がメインの場合であれば、ショールだけでも十分なことがあります。

しかし、電車移動や長時間の屋外滞在がある場合は、ショールだけでは不十分な寒さ対策となる可能性があります。

また、マナーの観点でも注意が必要です。着物の正式な装いにおいて、ショールだけを羽織る姿はややラフに見えがちです。

そのため、フォーマルな場所や改まった席では、ショール単体ではなく、道行コートや道中着などの上着を重ねるのが一般的です。ショールはあくまでも「プラスワン」のアイテムとして捉えると安心です。

一方で、ショールだけの着物スタイルが完全にNGというわけではありません。カジュアルなお出かけや街歩きであれば、おしゃれの一環として取り入れる人も増えてきています。

その場合でも、上質な素材や色の選び方には気を配り、チープに見えない工夫を心がけたいところです。

このように、冬にショールだけで出かけるのは一見気軽に思えても、気温や目的地、マナーの面で検討すべき点が多くあります。防寒・格式・見た目のバランスをよく考えたうえで、状況に応じた着こなしを選ぶことが大切です。

春におすすめの活用術

春は気温の変化が激しく、朝晩は肌寒さを感じることも多いため、ショールが活躍する季節です。着物とのコーディネートにおいても、ショールを取り入れることで季節感を演出しながら、体温調節がしやすくなります。

まず注目したいのが、軽やかな素材選びです。春にはウールよりも少し薄手のカシミヤや綿素材のショールが適しています。

これにより重たい印象を避けつつ、ふわっと優しく体を包むことができます。また、春らしい淡い色合いや、着物の柄に合わせたパステルトーンを選ぶと、全体に明るくやわらかな印象が加わります。

柄物のショールも春には人気がありますが、着物とのバランスには注意が必要です。着物が無地ならば花柄やチェックも映えますが、着物に柄がある場合はショールはシンプルにして調和を取ることをおすすめします。

春はまた、お花見やちょっとした外出の機会も増える季節です。このような場面では、ショールを羽織ってさっと出かけられるのも便利です。

ただし、昼間は暖かくても夕方から冷え込む日も多いため、コンパクトに畳めるショールをバッグにしのばせておくと安心です。

春の着物スタイルは、軽快でありながら品のある印象を大切にしたいもの。そのためにはショールの活用が非常に効果的です。

夏の素材と透け感が鍵

夏に着物を楽しむ際は、暑さ対策が必須になります。その中で、ショールの素材と透け感は非常に重要なポイントとなります。

風通しの良い素材を選ぶことで、見た目にも涼しげで、体にも負担の少ない着こなしが可能になります。

代表的なのは、薄手の綿や麻素材のショールです。これらは吸湿性と通気性に優れているため、汗をかきやすい季節にも快適に使用できます。

また、透け感のあるガーゼタイプやレース調のショールは、見た目にも涼しさを演出してくれます。

一方で、夏のショールはあくまでも「補助的なもの」であることも忘れてはいけません。防寒ではなく、日差し避けや冷房対策として使うのが基本です。そのため、帯や衣紋をさっと覆えるサイズであることが望ましく、薄くて軽いものが適しています。

このとき注意したいのは、着物の柄や色との調和です。特に夏着物は涼しげな印象を大切にするため、ショールが重たく見えてしまうと台無しになります。透け感のある白や淡いブルー、薄紫などは、夏の装いに自然に馴染みます。

ショールは、ちょっとした外出時の紫外線対策や、冷房の強い電車や屋内での温度調整に役立ちます。加えて、帯まわりを汚れや擦れから守る役割もあります。

これらの点を踏まえたうえで、素材とデザインの選び方を工夫すれば、暑い季節でもおしゃれと快適さを両立できます。

つける時期はいつ?

ショールを着物に取り入れるタイミングは、気温と天候の変化を目安にするのが基本です。一般的には、10月から3月頃までの肌寒い季節に活用されることが多く、春や秋の季節の変わり目にも重宝します。

特に、朝晩と日中の気温差が大きくなる時期には、体温調整のためにショールを持ち歩くのがおすすめです。

ショールはさっと羽織ることができ、必要なときにだけ使えるため、着物初心者でも取り入れやすいアイテムです。

一方、夏場や梅雨の湿度が高い時期には、通常の防寒用ショールは適していません。その代わりとして、透け感のあるコットンやガーゼのショールで日除けや冷房対策をすると、実用性と見た目の涼しさを両立できます。

フォーマルな場においては、気温に関係なくマナーを重視した判断が必要です。特に着物の上に何かを羽織る場合は、道行コートや羽織などとの組み合わせに注意し、ショールだけで済ませない方が良い場面もあります。

このように、ショールを使う時期は「寒さ対策」だけでなく、「天候の変化」や「場の格式」によって判断することが大切です。季節に応じた素材やデザインを選ぶことで、より快適に着物スタイルを楽しめます。

着物のショールのマナーと冬はショールだけで済む?

- そもそもショールは必要か?

- 大判のものを合わせるコツ

- 和装に映える色選び

- 固定する留め具の種類

- フォーマルな場での巻き方と注意点

そもそもショールは必要か?

着物を着る際にショールが「絶対に必要」というわけではありませんが、持っておくと便利で実用的なアイテムです。寒さを防ぐための防寒具としてはもちろん、外出時のちょっとした汚れや擦れから着物を守る役割も果たしてくれます。

例えば、羽織やコートを着るほどではないけれど少し肌寒いとき、ショールを肩に掛けるだけで暖かさが格段に違ってきます。また、帯の上からふんわりと覆うことで帯の傷みを防げる点もメリットのひとつです。

ただし、注意点もあります。ショールは前を留める仕様になっていないため、風が強い日はずれてしまうことがあります。そのため、長時間の屋外移動やフォーマルな場では、ショールだけでは心もとないこともあるでしょう。

また、ショールの存在感が強すぎると、せっかくの着物の柄や質感を隠してしまうことがあります。素材や色、巻き方には細やかな配慮が必要です。

いずれにしても、ショールは「必要に応じて使い分ける」というのが最も賢い活用法です。着物を美しく、かつ快適に着るための補助アイテムとして、場面に応じた選択を心がけましょう。

大判のものを合わせるコツ

大判のショールは、着物と組み合わせる際に重宝されるアイテムですが、選び方や使い方を間違えると、バランスを崩してしまうこともあります。着物に大判ショールを合わせるときのコツは、「調和」と「実用性」の両方を意識することです。

まず、サイズについてですが、横幅は80cm以上、長さは180cm以上あると、肩からしっかり包み込むことができます。この大きさであれば、帯や袖の周辺まで覆うことができ、防寒や汚れ防止にも効果的です。

次に意識したいのは、巻き方や羽織り方です。ショールが大きい分、だらりと広がって見えると全体の印象がだらしなくなります。

一方を長めに取って首に巻くスタイルや、前で軽くクロスさせてブローチで留めるなど、すっきり見える工夫が必要です。こうすることで、動きやすさも確保できます。

素材選びも大切です。厚手のカシミヤや上質なウールであれば、見た目に高級感があり、着物の繊細な質感と競合しません。

毛羽立ちのある素材や光沢の強すぎるものは、着物の表情を損なうことがあるため避けたほうが無難です。

大判ショールは、体全体を包み込む安心感がある反面、扱いが難しい側面もあります。そのため、羽織る前に全身鏡で確認し、全体のバランスが崩れていないかをチェックすると失敗を防げます。

和装に映える色選び

着物とショールを美しく調和させるには、色選びがとても重要です。色の選び方ひとつで、全体の印象がぐっと引き締まったり、逆に野暮ったく見えてしまうこともあります。

基本的な考え方として、着物の地色や柄の中に使われている色をひとつ拾う方法が無難であり、失敗が少ない組み合わせです。

これにより統一感が生まれ、自然と馴染む装いになります。地色と同系色の濃淡を使うのも、まとまりのある印象を作るのに効果的です。

一方で、アクセントとしての差し色も楽しめます。例えば、グレーの着物にワインレッドのショールを合わせると、大人らしい華やかさを演出できます。

ただし、主張の強い色を使う場合は、小物とのトーンも揃えることがポイントです。バッグや草履の色味とリンクさせると、全体の調和が取りやすくなります。

注意したいのは、派手すぎる柄や光沢のある素材を選んでしまうことです。とくにフォーマルな場面では、落ち着いたトーンの色を選ぶことで品の良さが保たれます。逆にカジュアルなお出かけや街歩きでは、少し遊び心のある色使いでも問題ありません。

和装の色合わせは難しく感じるかもしれませんが、「引き算の美学」を意識すると、まとまりのある着こなしに近づけます。まずは無地やグラデーションのショールから試してみるのも良い方法です。

固定する留め具の種類

着物にショールを合わせる際、前が開いてしまうのを防ぐために留め具を使うと便利です。基本的に和装用ショールは留め具がないものが多いですが、状況に応じて後付けのアイテムを使用することで、見た目も機能性も向上します。

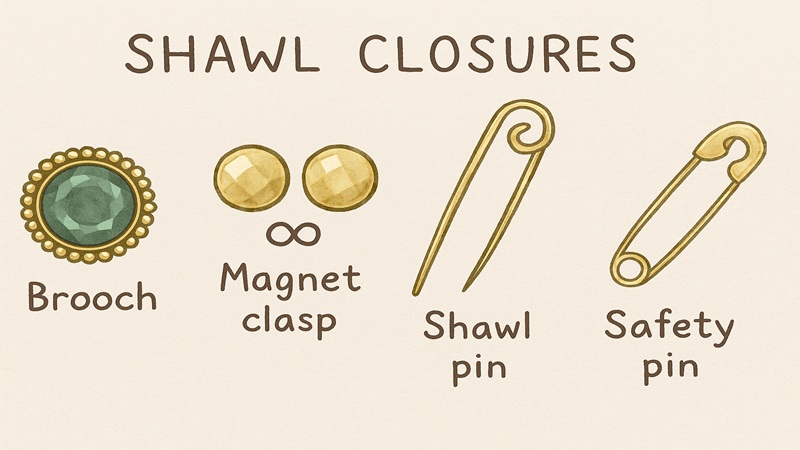

代表的な留め具には、ブローチ、マグネット式のクリップ、ストールピンなどがあります。ブローチは装飾性が高く、ショールを留めながらコーディネートのアクセントにもなります。ただし、着物の格に合った控えめなデザインを選ぶことが大切です。

マグネットタイプのストール留めは、ピンで穴を開ける心配がなく、布に優しい点が魅力です。小さめのマグネットを内側に仕込めば、見た目を損なわずにショールを安定させることができます。

また、ストールピンは安全ピン型の留め具で、外れにくく安定性に優れているため、風の強い日や外出時に重宝します。

使用時に気をつけたいのは、着物自体や帯に直接ピンを刺さないことです。ショール同士、またはショールとインナーに留め具を使うようにし、着物を傷つけない工夫が必要です。

このように、留め具をうまく活用することで、ショールを快適かつ上品に楽しむことができます。目的に応じて使い分けると、より洗練された装いが可能になります。

フォーマルな場での巻き方と注意点

フォーマルな場で着物にショールを合わせる際は、巻き方や扱いに特に気をつける必要があります。格式のある場では、ショールの役割は主に防寒であり、装飾ではありません。そのため、ショールの存在感が目立ちすぎないよう控えめに扱うのが基本です。

巻き方としては、肩にふんわりと掛けて、前で軽く合わせるのが一般的です。このとき、帯や着物の柄を隠さないよう調整することがポイントです。

後ろ側は、帯結びの三分の一程度が見えるようにすると、きちんと感があり、見た目も美しくなります。

一方で、ショールを巻いたまま着席したり、挨拶をするのは避けたほうがよいでしょう。室内に入ったらショールは外し、椅子の背や膝の上に畳んで置くのがマナーです。これを怠ると、着物に不慣れな印象を与えてしまうこともあります。

また、素材選びにも注意が必要です。フォーマルな場では、毛羽立ちの少ない上質なカシミヤやシルク素材のショールが好まれます。

柄物やラメ入り、カジュアルな風合いのものは控え、無地またはごく控えめな織り模様にとどめておくと安心です。

フォーマルシーンでは「引き算」の美意識が求められます。過剰な装飾を避け、静かに品を添えるようなショール使いを意識すると、洗練された印象を与えることができます。

着物のショールのマナー!冬にショールだけの際の総括

記事のポイントをまとめます。

- ショールは肩にふんわり羽織り前は軽く手で押さえて使う

- 室内ではショールを外すのが基本マナー

- フォーマルな場でショールを着けたまま挨拶するのは避ける

- ブローチやマグネットで固定すれば実用性が上がる

- ショールだけでは防寒性に限界があり用途に注意が必要

- 近所や短時間の外出であればショールだけでも問題ない場合がある

- フォーマルな外出時には道行や道中着を重ねるのが無難

- 春は薄手の素材や明るい色合いで軽やかさを出す

- 柄物ショールは着物が無地のときに合わせると映える

- 夏はガーゼや麻など風通しのよい素材を選ぶ

- 夏のショールは冷房対策や日除けとして使うのが目的

- ショールを使う時期は10月〜3月を中心に気温と場面で判断する

- ショールは必須ではないが帯や着物の保護に役立つ

- 大判ショールはサイズと巻き方に工夫が必要

- 色選びは着物の地色や柄から一色を拾うと失敗しにくい