着物の柄には、四季の移ろいを美しく映す役割があります。特に「牡丹」や「菊」といった花は、それぞれの季節感や意味を象徴する重要なモチーフとして親しまれています。

この記事では、柄と季節の関係をわかりやすく解説しながら、季節別の柄一覧や通年着用できる柄についても丁寧に紹介します。

また、「帯」に描かれる花の意味や、葉っぱ柄で季節感を演出する方法、芍薬や椿といった花の柄が映える時期も詳しく取り上げます。

さらに、「花がわからない」と感じたときの対処法も実用的に解説しています。

着物をより自由に、そして自然に楽しむためには、柄や季節との向き合い方を知ることが第一歩です。「柄が示す季節の一覧」や「通年で使える柄」といった視点からも整理しているので、着物選びに迷ったときの参考になるはずです。

- 牡丹や菊の柄が着物に使われる季節の基本

- 季節ごとの着物柄の違いや一覧の見方

- 通年着用できる柄の特徴と活用方法

- 花柄の意味や帯とのコーディネートのポイント

着物の牡丹や菊の柄が示す季節の基本と楽しみ方

- 牡丹柄はいつ着れる?

- 帯に描かれる意味

- 柄で季節一覧がわかる。着用するのはいつ?

- 通年で着られる柄とは

- 椿が映える時期と注意点

牡丹柄はいつ着れる?

牡丹柄の着物は、基本的には春から初夏にかけての時期に着用するのが一般的です。

これは、牡丹が4月中旬から5月にかけて開花する春の花であるためです。

一方で、着物の柄には「季節の先取り」が粋とされる文化があるため、実際の開花時期より少し早い3月頃から牡丹柄を取り入れると、より自然な装いとなります。

着物は見る人に季節の移り変わりを伝える役割も担うため、これから咲く牡丹を感じさせることで、春を待つ楽しさを表現できるのです。

ただし、全ての牡丹柄が同じ時期に向いているわけではありません。

例えば、雪景色と藁囲いで表現された「冬牡丹」のようなデザインであれば、1月や2月など真冬の時期でも違和感なく着用できます。

逆に、葉が青々と茂り、大ぶりで華やかに咲いた牡丹が描かれたデザインであれば、春真っ盛りの季節感が強く、真冬には避けたほうがよいでしょう。

このように、牡丹柄の着物は開花時期を軸にしつつも、描かれ方や配色、素材によって着用シーズンが柔軟に変わるのが特徴です。

季節感を大切にしながらも、自分の感性や着る場の雰囲気に応じて判断するとよいでしょう。

帯に描かれる意味

帯に描かれる牡丹や菊には、それぞれ特有の意味が込められています。着物の装いは見た目の美しさだけでなく、文様に込められた象徴的な意味をも重視する文化があります。

まず、牡丹は「富貴」や「華やかさ」を象徴する花です。そのため、牡丹柄の帯は晴れの日の装いに非常にふさわしく、特に結婚式や入学式、卒業式といったお祝いの場でよく用いられます。

牡丹は中国でも「百花の王」と呼ばれ、美と豊かさを兼ね備えた存在として長年愛されてきました。一方で、菊は「長寿」や「無病息災」を表す吉祥の花とされています。

皇室の家紋にも使われている通り、菊は日本において高貴な花の一つであり、格式を感じさせる文様です。

特に乱菊や万寿菊など、様々なデザインがあり、帯に描かれることで控えめながらも品格ある印象を与えます。

また、牡丹や菊に限らず、帯に描かれる花はその季節や意味合いをコーディネート全体に反映させる役割を持ちます。

そのため、帯の柄を選ぶ際には「美しさ」だけでなく「意味」や「季節感」を意識することが、より洗練された装いにつながります。

帯は後ろ姿に強く印象を残す部分でもあるため、そこに込められたメッセージが装いの完成度を大きく左右すると言えるでしょう。

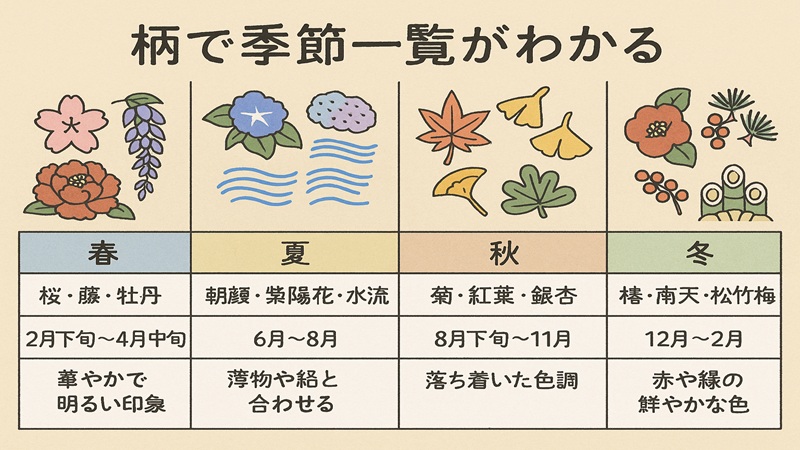

柄で季節一覧がわかる。着用するのはいつ?

着物の柄を見ることで、どの季節に着るのが適しているかをある程度判断することができます。

これは、花や植物などの自然モチーフが四季と深く関わっているからです。まずは表にします。

| 季節 | 主な柄 | 着用の目安時期 | 特徴・注意点 |

|---|

| 春 | 桜・藤・牡丹 | 2月下旬〜4月中旬 | 実際の開花よりも先取りが基本。華やかで明るい印象が多い。 |

| 夏 | 朝顔・紫陽花・水流 | 6月〜8月 | 涼しさを演出する柄。薄物や絽などの生地と合わせると季節感が出やすい。 |

| 秋 | 菊・紅葉・銀杏 | 8月下旬〜11月 | 落ち着いた色調の柄が多く、重厚な印象に。先取りすることで涼しげな秋を演出。 |

| 冬 | 椿・南天・松竹梅 | 12月〜2月 | お正月や年末年始に合う縁起柄が中心。赤や緑などの鮮やかな色が映える。 |

例えば、春なら桜や藤、牡丹といった開花の華やかさを表す柄が多く、夏は朝顔・紫陽花・水流などの涼を感じさせるデザインが目立ちます。

秋には紅葉や菊、銀杏など落ち着いた色彩が多く、冬は椿や南天、松竹梅といった縁起物の柄が中心です。こうした季節ごとの柄は、着物を着るタイミングの目安にもなります。

着用するのは、実際の開花時期より少し前の「先取り」が基本です。たとえば、桜柄であれば満開になる3月末からではなく、2月下旬〜3月中旬に着るのが理想とされています。

この先取りの感覚は、日本文化において「季節の移ろいを先に楽しむ粋さ」として大切にされてきました。

ただし、花柄の中には開花時期が長いものや、地域差のあるものもあります。

また、着用シーンや気候によっては、厳密な時期にこだわらず着ることも可能です。柄だけに頼らず、生地の種類(袷・単衣・薄物)や色の組み合わせともバランスを取りながら判断すると失敗しません。

このように、柄の季節一覧を頭に入れておくと、着物選びがぐっと楽になります。

少しの知識があるだけで、季節感のある装いを自然に演出できるようになるでしょう。

通年で着られる柄とは

通年着られる柄とは、特定の季節に依存せず、一年を通して着用可能なデザインのことです。

多くの人が季節感を意識して着物を選ぶ一方で、季節を問わず使える柄は着回しの面で非常に重宝します。

代表的な通年柄には、吉祥文様(松竹梅・鶴・亀など)や有職文様(七宝・亀甲・立涌など)、唐草模様、抽象化された花柄などがあります。

これらの柄は祝い事にも使える格式ある文様として認識されており、季節に関係なく選びやすいのが特徴です。

また、花柄でも牡丹や菊が抽象的に描かれていたり、写実性がなく色味が控えめな場合は、通年着用可能なものとみなされることが多いです。

例えば、色のない線描きの菊柄や、季節感の薄い牡丹唐草のデザインなどは、どの時期でも違和感なく着こなせます。

通年柄のメリットは、着用シーンが幅広く、コーディネートの自由度が高い点です。一方で、明確な季節感を演出することが難しいというデメリットもあるため、小物や帯で季節感を補う工夫が求められます。

季節感に縛られすぎず、年間を通じて気軽に楽しめるのが通年柄の魅力です。特に初めて着物を仕立てる場合や、使用頻度が少ない方には、1枚持っておくと便利な選択肢といえるでしょう。

椿が映える時期と注意点

椿柄は冬から春先にかけて着物に取り入れると、特に美しく映えます。

椿の開花時期は12月から4月頃であり、そのため着物に描かれた椿も、寒さの残る季節から春を迎える過程での装いにふさわしいとされています。

この柄の魅力は、寒い季節でも力強く咲く花としてのたくましさと、色や形の上品さを兼ね備えている点です。赤や白の椿は華やかさと落ち着きを併せ持っており、大人の女性に人気があります。

ただし、椿柄には注意が必要な場面もあります。椿は花ごと「ぽとり」と落ちる特徴があるため、武家社会では「首が落ちる」ことを連想させて縁起が悪いと敬遠されてきました。

その名残で、現在も結婚式などの祝い事では避けるべき柄とされることがあります。

また、茶席においても注意が必要です。茶花として椿はよく用いられるため、柄が大きく写実的な椿の着物や帯を身につけていると、床の間の花と印象がぶつかる可能性があります。

特に「枝椿」と呼ばれる柄は控えた方がよいとされます。

このように、季節感をしっかり押さえれば椿柄は非常に映える一方で、場面を選ばないと不適切と見なされることがあります。

着るタイミングとシーンに合わせて取り入れることで、より上品で調和のとれた着こなしが実現します。

着物に牡丹と菊の柄の意味と季節を意識したコーデ術

- 葉っぱ柄で時期を演出する方法

- 花がわからない時の対処法とは?

- 芍薬の柄はいつ着るのがベスト?

- 菊の例外的な着こなし方

- 意味を知って楽しむコツ

葉っぱ柄で時期を演出する方法

葉っぱ柄の着物は、季節感を穏やかに表現したいときに役立ちます。

花柄よりも控えめで抽象的なことが多く、着用シーズンの自由度が高い点が特徴です。

例えば、若葉や新芽を描いた明るい緑の葉っぱ柄は、春の訪れを感じさせるコーディネートに向いています。

秋になると、赤や黄に色づいた葉をモチーフにした柄を選ぶことで、紅葉シーズンらしい趣を表現できます。

こうした葉の色合いや形で季節を表現する方法は、特に職場や改まった場などで落ち着いた装いが求められるときに適しています。

柄そのものが目立ちすぎないため、帯や小物でアクセントを加えやすく、コーディネートの幅も広がります。

ただし、葉っぱ柄が写実的すぎる場合は、その植物の種類に応じた季節感が強く出るため注意が必要です。

特に特定の木の葉(銀杏や紅葉など)は秋の印象が強いため、春や夏に着るとややちぐはぐな印象になることがあります。

一方で、葉だけがデザイン化された文様や唐草風にアレンジされたものは、季節を選ばず通年で着用できます。着物の柄に迷った際は、葉っぱ柄の抽象的なものを選ぶと、無理なく自然に季節感を取り入れることができます。

花がわからない時の対処法とは?

着物や帯に描かれている花が何か分からない場合、いくつかの対処法があります。

見た目の印象だけで判断すると誤解を招くこともあるため、できるだけ慎重に対応しましょう。

まずは、着物販売店や専門家に聞くのが最も確実です。リサイクル着物の場合は、購入元で確認できないこともありますが、近年ではInstagramや着物系のコミュニティでも相談できます。

画像を添えて「この花の名前をご存じの方いらっしゃいますか?」と投稿してみると、経験豊富なユーザーから情報が得られる可能性があります。

次に活用できるのが図鑑や植物の本ですが、着物に描かれる花は写実的でない場合も多いため、現実の植物とは少し形や色が異なることがあります。そのため、完全に一致しないことも想定しておきましょう。

また、「なんの花か分からない=着てはいけない」わけではありません。パターン化されたデザインや抽象化された文様であれば、季節を強く限定しないものも多くあります。

花の特定が難しいと感じたら、その柄が季節感を強調するようなモチーフかどうかを基準にして着用時期を決めるのも一つの方法です。

さらに、季節感を調整できる帯や小物を活用するのもおすすめです。仮に不明な花が春のようにも秋のようにも見える場合、帯締めや帯揚げの色味で季節を演出すればバランスがとれます。

どうしても不安な場合は、「花柄を避けて、唐草や幾何学模様を選ぶ」というのも一つの選択肢です。見分けがつかないことは恥ではありません。

周囲との調和や、自分の気持ちに合った装いを大切にすることが、着物を楽しむ上では最も大切です。

芍薬の柄はいつ着るのがベスト?

芍薬(しゃくやく)の柄は、春から初夏にかけての着物にぴったりのモチーフです。この花は5月から6月頃にかけて咲くため、4月後半から着始めると季節感を先取りした装いになります。

芍薬は「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」とも言われ、美しい女性のたとえに使われてきました。優雅で気品のある花姿が、フォーマルな場面やお祝いの席にもしっくり馴染みます。

たとえば、淡い緑の地に大輪の芍薬が描かれた着物に、白や藤色の帯を合わせると、涼やかで清潔感のあるコーディネートが完成します。

また、帯締めや帯揚げでやわらかいピンクや薄紫を取り入れると、より華やかさが増します。ただし、芍薬は牡丹と見間違えやすい花でもあるため、柄の違いを確認することが大切です。

牡丹よりも茎が細く、ややしなやかな印象を受けるのが芍薬の特徴ですが、着物の図案ではその違いが曖昧なこともあります。

その場合は、あまり厳密にこだわらず「春から初夏の花」として活用すると良いでしょう。

また、芍薬はあくまで季節の花として描かれることが多いため、真夏や晩秋の装いには向きません。花の印象が強いため、着用のタイミングには注意が必要です。

春の気配が高まる時期に、優雅な雰囲気をまとって着こなすのが最も美しいスタイルです。

菊の例外的な着こなし方

菊は本来、秋の代表的な花として知られていますが、実は「春や通年」に着こなされることも珍しくありません。このような例外的な使い方には、いくつかの理由と背景があります。

まず、菊は日本の国花でもあり、邪気を払うとされる縁起の良い文様です。そのため、四季を問わず礼装やフォーマルな着物に用いられることが多くあります。

特に皇室にゆかりのあるデザインや、有職文様に組み込まれた菊の柄は、季節感よりも格調の高さが重視される場面で重宝されます。

また、抽象的なデザインや文様化された菊は、写実性が低いため季節感が限定されにくく、春や夏の装いにも自然と溶け込みます。

例えば、金糸で織り込まれた小菊模様や、幾何学的に配置された丸菊などは、柄そのものの意味がメインとなり、季節に左右されません。

一方で、写実的に描かれた満開の菊や、紅葉とセットになっているような秋の情景を強調するデザインは、やはり秋限定での着用が基本とされています。

こうした柄を春先や真夏に着ると、見る人に違和感を与える可能性があります。

もし春先に菊柄を着たい場合は、淡い色調で小さめの柄を選びましょう。帯や小物に春の花を添えることで、季節感のバランスもとれます。格式の高さと季節の遊び心をどう調和させるかが、着こなしのポイントになります。

意味を知って楽しむコツ

着物の柄には一つ一つに意味が込められており、その意味を知ることで装いの深みが増します。

ただ「きれいだから着る」のではなく、文様の背景にある文化や願いを理解すると、着物の楽しみ方が変わってきます。

例えば、牡丹には「富貴」や「豪華さ」という意味があり、格式高い場面や晴れの日にふさわしいとされています。

菊は「長寿」や「邪気払い」の象徴で、祝い事や季節の節目に着られることが多い文様です。これらの意味を知って選ぶことで、場に合った品格を自然に演出できます。

また、柄の意味を踏まえてコーディネートすると、TPOを意識した装いがしやすくなります。例えば、おめでたい席で「松竹梅」や「宝尽くし」といった吉祥文様を取り入れると、心遣いが伝わりやすくなります。

逆に、椿や桜など「散る」印象を持たれる花は、弔事や改まった場では避けた方が良いとされるケースもあります。

ここで気をつけたいのが、意味を知ったからといって「意味に縛られすぎないこと」です。大切なのは、その柄を通してどういう気持ちを表現したいのかということです。

着物は自由な表現の場でもありますから、意味を理解した上で、あえて少し外したスタイリングを楽しむのも粋な選択です。

意味を知れば、着物は単なるファッションではなく、メッセージを届ける手段になります。そう考えると、柄選びは装いの核となる大切なプロセスです。

着物で牡丹と菊が示す季節に合わせた装い方を総括

記事のポイントをまとめます。

- 牡丹柄は春から初夏にかけてが基本の着用時期

- 季節の先取りとして3月から牡丹柄を楽しめる

- 冬牡丹などの意匠であれば真冬の着用も可能

- 菊柄は本来秋の花だがデザイン次第で通年使える

- 金糸や幾何学的な菊柄は季節に左右されない

- 帯に描かれた牡丹は富貴を象徴する吉祥柄

- 菊の帯は長寿や無病息災を願う意味を持つ

- 季節柄の着物は実際の開花より早めに着用するのが粋

- 着物の柄は開花時期やモチーフでおおよその季節がわかる

- 椿は冬から春先にかけて着るのが適している

- 結婚式では椿柄は避けた方がよいとされる場合もある

- 葉っぱ柄は色や形で季節感を演出しやすい

- 花が特定できない場合は抽象柄と見て通年使ってもよい

- 芍薬柄は4月末から6月頃にかけての着用が望ましい

- 通年柄はコーディネートの自由度が高く初心者にも便利